Table of Contents

本を手に取ったきっかけ・感想

私達の行動や、私達が利用するサービスにはあらゆる企業の戦略が張り巡らされており、行動経済学で説明することができたり、行動経済学が取り入れられたりしています。

今、教養としての行動経済学を身につけることは、賢い消費者になるためにも、戦略を考えるビジネスパーソンにとってもメリットがあります。

- ビジネスパーソン

- 企業の戦略に乗せられないような賢い消費者になりたい人

- 顧客にサービスや商品をより多く楽しんでもらいたい企業の戦略担当

今回は相良 奈美香さんの著書、「行動経済学が最強の学問である」について紹介します。

人生に取り入れたい文脈

本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。

個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分を中心に取り上げています。

必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、本記事は単なる要約ではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。

行動経済学とは

行動経済学は伝統的な経済学と比較して次のような違いがあります。

| 伝統的な経済学 | 行動経済学 |

|---|---|

| 人間は皆同じ 人間は合理的な意思決定をする 人間は合理的な行動をする たった一つの正解に集約される | みんな異なる(「認知のクセ」やその強弱がある) 人間は合理的とは限らない 「状況」や「感情」によっても変わる |

人間は必ずしも合理的な意思決定や行動をするとは限らないというものです。

我々の意思決定は想像以上に、置かれた状況や感情に影響を受けています。

個人的な感想ですが、伝統的な経済学は少し傲慢な考え方なようにも感じました。

システム1 vs システム2

行動経済学で人間には「認知のクセ」があるということをまとめました。

では認知のクセが出る場面というのはどういう時でしょうか。

このことを説明するにあたり、情報処理をする際の2つの思考モード「システム1」と「システム2」について触れる必要があります。

ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンは、システム1は直感的で瞬間的な判断であることから「ファスト」、システム2は注意深く考えたり分析したりと時間をかける判断であることから「スロー」と呼びました。

全ての意思決定を合理的に下したいなら「システム2」だけを使えればいいのですが、全ての意思決定にシステム2を使っていたら、脳がパンクしますし、時間もかかります。

システム1は人間にとって必要な思考モードなのです。

システム1の分かりわかりやすい例としては掛け算の九九が思い浮かびました。

我々は掛け算の九九を注意深く計算するまでもなく、覚えた答えを瞬時に出すことができますし、その方が良いことも想像できるのではないでしょうか。

このように、必ずしもシステム1よりシステム2の方が良いとも限らないことが分かります。

システム1は脳がエネルギーを節約するために必要不可欠な役割を果たしているのだと想像しました。

システム1を使い習慣化を成功させる

このことは、本書で述べられていたわけではなく、あくまでも私が本書を読んで感じたことになります。

私自身はこれまで習慣化に関する書籍をいくつか読んできましたが、以下の書籍では習慣化を成功させるために、プロセスの始まりを儀式化することが述べられています。

ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣|ジェームズ・クリアー 著

ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣|ジェームズ・クリアー 著

また以下の書籍においても「AをしたらBをする」というような、トリガーとアンカーを設定することが、習慣化を成功させる方法の一つとして紹介されています。

習慣は3週間だけ続けなさい|名郷根 修 著

習慣は3週間だけ続けなさい|名郷根 修 著

行動経済学の考え方を取り入れると、脳はエネルギーを節約する傾向にありますので、脳が自動的に処理をするシステム1を使い行動に移せるようにすることで習慣化を成功させることができるのではないかと感じました。

システム2を使った行動は、モチベーションの影響を受け、習慣化に失敗することもあるのではないかと感じました。

システム1を使いがちな場面

人はどんなときにシステム1を使いがちかを明らかにした研究があるようです。

それをまとめると以下の6つのときです。

- 疲れているとき

- 情報量・選択肢が多いとき

- 時間がないとき

- モチベーションが低いとき

- 情報が簡単で見慣れすぎているとき

- 気力・意志の力(ウィルパワー)がないとき

行動経済学では人間には「認知のクセ」があるという話をしましたが、本来はシステム2を使うべきところを、上記のような場面で、システム1を使って意思決定をした結果、望まぬ結果を招くことがあります。

行動経済学を理解し、上記のような場面でシステム1を使いがちで、ミスにつながりやすいことを知っておくだけでも、結果は変わってくるでしょう。

現代を生きる私たちは、システム1を使ってしまいがちな環境にあることも認識し、意識していく必要があります。

システム1を使いがちな場面として、情報量・選択肢が多いときというのがありました。

1978年にノーベル経済学賞を受賞した経済学者のハーバード・A・サイモンは、「豊富な情報は注意の貧困を生む」と言っており、多くの研究者が同様の指摘をしています。

システム1とシステム2を使い分けた例

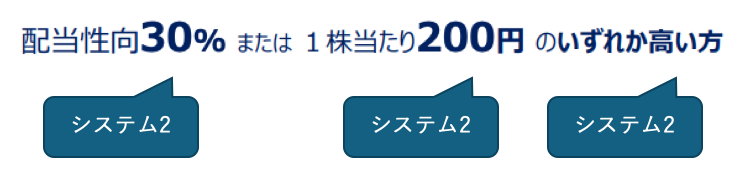

ビジネスパーソンであれば資料を作るときに以下のように、伝えたい数字などのフォントや文字の大きさを変えることもあるでしょう。

こういった工夫も行動経済学を利用したものになります。

突然、フォントが変わっているので流暢性が妨げられて読み飛ばせず、「なんて書いてあるんだろう?」と注意が引かれ、資料を見る人はシステム2を発動させます。

その結果、しっかりとその情報を読ませることができるというわけです。

ただ、繰り返しにはなりますが、いくら非流暢性を加えても、前述の6点が考慮されていなければ、かえって悪影響になる場合もあるので気をつけましょう。

もう一度、人間がシステム1を使いがちな場面を書いておきます。

- 疲れているとき

- 情報量・選択肢が多いとき

- 時間がないとき

- モチベーションが低いとき

- 情報が簡単で見慣れすぎているとき

- 気力・意志の力(ウィルパワー)がないとき

マクドナルドのヘルシーメニューがなぜ成功しなかったのか

世の中のヘルシー嗜好に合わせて、マクドナルドももっと幅広い健康的なメニュー「サラダマック」を提供しようとしたことがありました。

マクドナルドが行ったアンケート調査でも「もっと健康的なメニューを増やしてほしい」という声がたくさん挙がったそうです。

大規模なマーケティングを行い、健康的なメニューを提供できるようにしたのに、実際に顧客が買い求めていたのは「こってりした、揚げ物、ファーストフード」だったそうです。

なぜマクドナルドの健康的なメニューはうまくいかなかったのでしょうか。

人がマクドナルドに行くのはどういうときでしょうか?

アメリカの場合、特にドライブスルーが売上のほとんどを占めるようで、「忙しいとき、または疲れているとき」に行くことが多いようです。

ここでも「システム1」の意思決定がなされているということになります。

つまり、顧客がマクドナルドで注文する際は、「しっかりと健康を考えて注文する」のではなく「なんとなくぽっと見て決める」のです。

マーケティング調査の限界

マクドナルドの例もそうですが、本書を通じて感じたのがマーケティング調査の限界です。

人がアンケートに答えるときはどうのようなシチュエーションでしょうか。

記入式であれ口頭であれ、調査対象者はじっくり考えて「システム2」で答えます。

人は「システム2」が働くと、「〇〇するべきだ」という合理的でかつ理想的な行動を頭に置いて回答する傾向があるのです。

消費者自身も無意識に行動をしているため、アンケートで聞かれた場合に回答する合理的な行動とのギャップが生じてしまいます。

先程のマクドナルドの例だと、マクドナルドでは無意識に「こってりした、揚げ物、ファーストフード」を注文し、アンケートでは健康的なメニューを揃えてほしいと回答するケースです。

このギャップのせいで、行動経済学の知見なしでのアンケートでは消費者の本当の深層心理を引き出すことは難しいと本書では述べられています。

| 実際商品を購入・使用するときの状況 | アンケートに答えるときの状況 |

|---|---|

| ・システム1 ・瞬間的な思考 ・手に取りやすい位置にあった ・気分 ・時間帯 ・商品やサービスを買う理由は、自分でもなかなか言語化できない | ・システム2 ・じっくり考えて商品やサービスを選択 ・見栄 ・忖度(相手が喜びそうな回答) ・賢そうな購入理由 |

このことは定量調査であっても定性調査であってもほぼ同じことが言えます。

定量調査はアンケートを調査対象者に回答してもらい結果を数値化し、データ分析する調査です。

一方で、対面して聞き取る定性調査であれば、もっと細かいニュアンスが理解できます。

しかしながら、こちらも消費者が答えていることをただ単に鵜呑みにしてはいけません。

「なぜ我が社の商品を購入しましたか?」 こう聞いたとき相手が「品質が高くデザインも良いから」と答えたとしても、それは調査の場で考えた限りの回答だったりします。

ちょっと見栄を張って賢そうな購入理由を述べることもありますし、質問者の顔色を見て「つい、相手が喜びそうな回答をしてしまう」というケースも珍しくありません。

しかし実際の購入は、非合理な意思決定を基になされ、気分、一番手に取りやすいところに商品が並べてあったという偶然、時間帯の影響など、さまざまな無意識の要素が働いています。

行動経済学を理解していれば、マーケティング調査の限界を意識しながら、顧客の行動についてその背景を読み解き、柔軟に解釈することが可能です。

システム1を使う消費者を理解する

このギャップを回避するには、システム1でものを買う消費者を理解しようと思ったら、やはり会議室の議論も、顧客理解も、システム1の観点から考えるべきではないでしょうか。

会議室の議論は、システム2を使って消費者のことを考えてしまいがちです。

あなたが何か買うときのことを思い出せばわかると思いますが、消費者は実際には、じっくり考えて商品やサービスを買うわけではありません。

多くはシステム1を使って瞬間的な思考で購入します。

例えば、「商品Aは価格が安くて品質が良い」となれば、消費者は合理的に判断してAを選びそうなものですが、実際は異なります。

消費者はなんとなく商品Bを買ったり、合理的とは言えない意外な理由から商品Cが爆発的に人気になったりします。

最近はマクドナルドも行動経済学を取り入れ始め、顧客がどうシステム1でメニューを見て意思決定しているかを模索しているようです。

消費者や従業員など対象となる人間を理解しようと思ったらマーケティングリサーチには限界があることがわかりました。

本書では「考察」よりも「観察」をすることを推奨しています。

はたからこっそりと見て、人が無意識にどんな行動をしているかを知るのです。

著者が「観察」をする方法としてクライアントに勧めているマーケティングリサーチ手法に「エスノグラフィー」があります。

エスノグラフィーとは民族学で行われているフィールドワーク調査で、普通の人の生活に密着し、日々の習慣、儀式、食事、言語、余暇の過ごし方など、ありのままを観察して行動様式や文化を知る調査方法を指します。

相手をただ観察することで、より本質に近い理解が可能とされ、ビジネスシーンでも取り入れられています。

私達の身の回りの行動経済学

私達の日常生活は行動経済学で溢れています。

人間の認知のクセやそれを利用した企業のサービスを知ることで、行動経済学がより身近に感じられましたので、印象に残ったものをいくつか紹介します。

選択オーバーロードの回避する選択アーキテクチャー

私たちが生きているのは選択肢が多すぎて選べない選択オーバーロードの世界です。

どのような整理・提示であっても、そこには必ず企業側が仕掛けた選択アーキテクチャーが隠れています。

ネットフリックスはアプリを開くと、必ずおすすめのドラマのワンシーンが自動で流れてきます。

これはユーザーが選択オーバーロードに陥らないようにするための工夫です。

また他の動画アプリ同様、ネットフリックスは過去に視聴したデータを基に「このユーザーはこんな属性でこういうものを好む」と判断して選択アーキテクチャーを作っています。

TickTokでは最初からそのユーザーが興味のありそうな動画を自動で流しています。

そうすることで、ユーザーは選ぶ必要がなくなります。

さらに、自動で動画を流すことで、「現状維持効果」も働き、その結果、ユーザーは時間を溶かすように TickTokを見続けるような選択アーキテクチャーを作っています。

ビジネスシーンでは、「ディシジョンツリー」を使う人もいると思いますが、これも選択オーバーロードにさせない工夫の一つになります。

現状維持効果

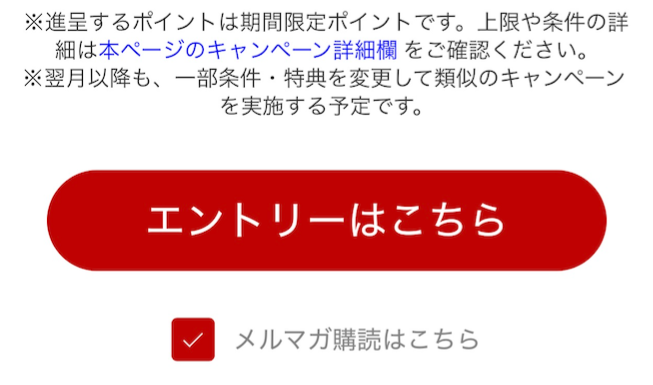

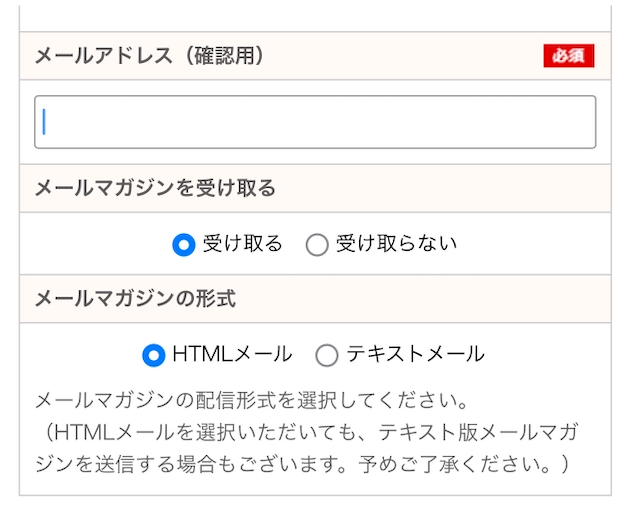

以下のような某ECサイトでキャンペーンにエントリーする際に、「メルマガを購読する」というチェックボックスが設けられていることがあります。

そういった情報を注意深く見てみると、大抵は「購読する」のほうにデフォルトでチェック印がついています。

これも行動経済学から考えた戦略です。

人は変更することを面倒に思う生き物だからです。

特に疲れたり忙しかったりすると、脳は注意力散漫になり、意思決定をしないことを選びます。

システム1を使いがちな状況ですね。

「どっちでもいいこと」であるときも同様です。

また、「変更して、気が変わったらどうしよう」とか、「役に立つかもしれないし、タダだからそのままでいいや」と、なんだかそっちのほうがよくなってくることも多々あります。

デフォルト

先程のメルマガのチェックボックスもそうですが行動経済学の知見を取り入れている会社、特にグローバルなテックの大手はデフォルトを変えるだけで、何億もの人たちの行動に影響を与えることができます。

消費者側としては、この現状を知ってデフォルトにも注意を払うべきですし、ビジネスをする側としては、「売りたいものはデフォルトにしておく」という戦略が立てられます。

100%近くの人々が臓器提供に合意している国では「ノーとチェックを入れない限りデフォルトで臓器提供者となる」と定められていることが分かっています。

反対に、臓器提供の合意率が低い国では、イエスとチェックを入れないと、臓器提供者にはならないようになっています。

アンカリング効果

アンカリング効果は最初に提示された数値などが基準になり、その後に続くものに対する判断が非合理に歪んでいく理論です。

私達は最新のiphoneの値段を見た後、廉価版のiphoneの値段を見ると、廉価版でも高いのにもかかわらず安く感じることがあります。

一方、精通している商品に対しては、アンカリングは起きないようです。

毎日買うコーヒーの値段は、「コンビニならいくら、スタバならいくら」と明確に覚えているので、アンカリング効果は期待できないということです。

価格がわかりにくいものとしてはワインやアートなどが挙げられます。

ワインは価格帯の幅が広く、価値がわかりにくいものなので行動経済学の研究によく用いられるようです。

初頭効果と親近効果

「初頭効果」とは、初めに得た情報が印象に残り強い影響を与えるというもので、アメリカの心理学者ソロモン・アッシュが発表しました。

一方で、「新近効果」とは、最後の情報が意思決定に大きな影響を与えるというものです。

ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが発表し、ソロモン・アッシュが広めたとされています。

本書ではプレゼンテーションやオーディション、面接では、「一番最初の人」と「一番最後の人」が合格する可能性が高いと述べられています。

ただしこれは、良い印象を残すことができた「一番最初の人」と「一番最後の人」に限ります。

「一番最初の人」と「一番最後の人」は良くも悪くも記憶に残りやすいですので、失敗した場合、不合格になる可能性も高くなるでしょう。

人間はどうしても取り入れる情報の順番によって記憶の定着度合いに差が出るのです。

プレゼンテーションやオーディション、面接に望む人は頭の片隅に入れておくと良いですし、プレゼンテーションやオーディション、面接で選ぶ人の場合、「認知のクセ」に陥っていないか注意する必要があります。

バイプロLOG

バイプロLOG