Table of Contents

本を手に取ったきっかけ・感想

本を要約するYouTubeチャンネルで、シャンプーを使わない水洗髪を知り、実践してみました。

すると私の場合、本書で記載されていた目安の時期よりも比較的早い段階で、青春時代のハリとコシ、艶のある髪に戻った感じがしました。

当時は印象的で、懐かしい若い頃の感覚と、本来の自分の体に戻ったような感覚になりました。

もしかすると、髪の悩みはシャンプーが原因だったのではないか。

毛穴に皮脂の汚れが詰まった頭皮がシャンプーによりきれいになり、薄毛や抜け毛が防げるという企業が作り出したイメージやマーケティングに踊らされているのではないか。

(毛穴の皮脂をとりさることと、薄毛や抜け毛の予防との間にはなんの関連性も認められないことは、皮膚科では常識と本書では、記載されています)

効果を実感した事に加えて、これまで常識と思っていたことが疑わしく思えてきたので、実際に読んでみようと思いました。

自分が実践したケースと比較しながら読みました。

本書では、なぜ脱・シャンプーで髪が増えるのか。

途中で挫折することなく脱・シャンプーに成功するためにはどうしたらよいのかを学ぶことができます。

著者はアンチエイジング治療専門の美容形成外科医です。

薄毛には現代のストレスの多い社会や食生活が原因になることもありますが、一番の原因はシャンプーだと著者は考えているようです。

著者はひとりでも多くの方が即刻、シャンプーをやめて水洗髪に切り替え、健康な頭皮と毛髪をとりもどす世の中になってほしいと願っています。

宇津木 龍一さんの著書、「シャンプーをやめると、髪が増える」を紹介します。

- 男女を問わず、年齢も問わず

- 健康な頭皮と毛髪をとりもどしたい人

本書を読むと、界面活性剤で皮膚のバリア機能を破壊し、皮膚を保護していた常在菌や皮脂を取り去ってしまうことはむしろ体に良くないことが理解できます。

これは何も頭皮に限ったことではなく体全体に言えることで、本書を読んでいると、頭皮以外の洗い方についても気になってきます。

本書では最終章で、洗髪だけではなく、体の水洗いについてもおすすめしています。

このサイトでは触れませんが、気になる方は本書を手にとって見てください。

人生に取り入れたい文脈

本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。

個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分を中心に取り上げています。

必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、本記事は単なる要約ではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。

脱シャンプーのメリット

脱シャンプーのメリット6選を紹介します。

以下になります。

- 皮脂腺が縮むため、髪へ十分な栄養がいく

- 毛髪をつくる「毛根幹細胞」が元気になる

- 頭皮が厚くなるので、毛が根を深く張れる

- 常在菌が増えるため、頭皮が「健康&清潔」になる

- 皮脂が髪に残って、「整髪力」がつく

- ベタつきとニオイが解消する

1.皮脂腺が縮むため、髪へ十分な栄養がいく

シャンプーで頭の皮脂をすっかり洗い落としてしまうと、皮脂が不足してきます。

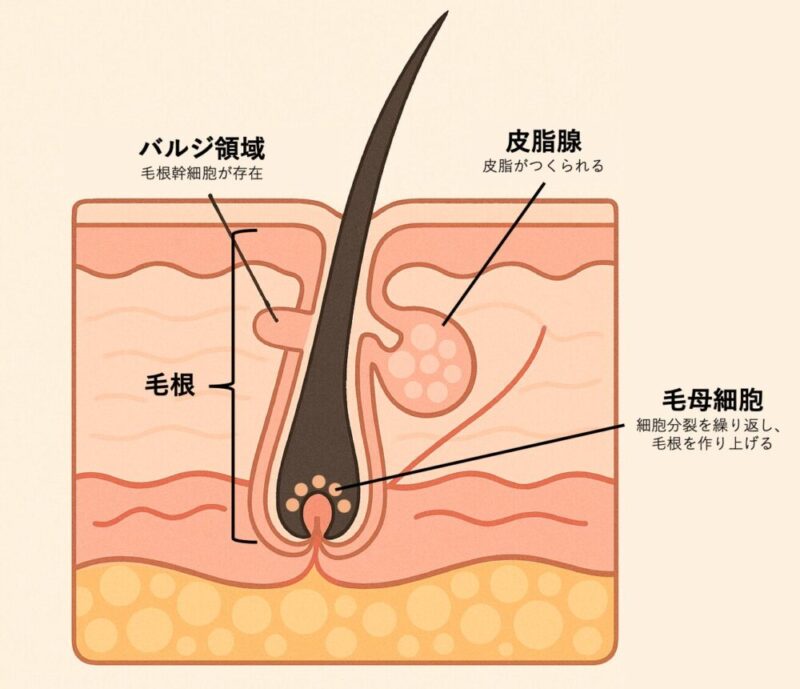

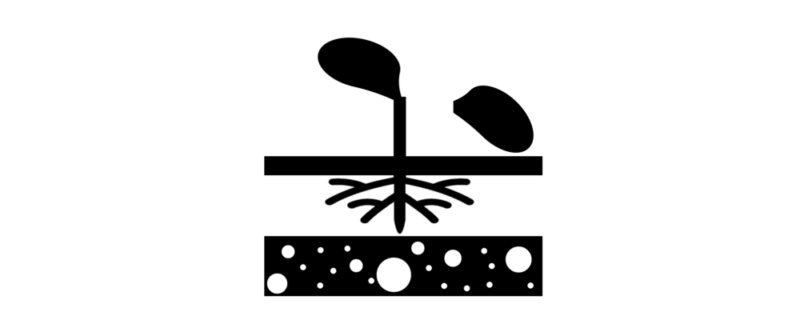

そのため、皮脂を大量につくって補わなければならなくなり、結果的に皮脂腺(下図)が大いに発達することになります。

皮脂腺が発達しすぎると、毛に供給されるはずの栄養の多くが皮脂腺へいってしまい、毛は栄養不足の状態におちいってしまいます。

シャンプーをやめることで、皮脂の分泌量が少なくなり、皮脂腺は縮んで、頭皮や毛穴も健康な状態に戻り、髪にコシやハリが出てくるようになります。

2.毛髪をつくる「毛根幹細胞」が元気になる

毛根幹細胞は、毛の種のようなもので、毛母細胞に成長したり、毛母細胞に働きかけて、毛髪をつくる重要な主役です。

毛根幹細胞は、バルジ領域(上図)と言われる毛穴のごく浅い部分にありますので、シャンプーやリンスなどの細胞毒性や界面活性剤の被害を受けやすいのです。

シャンプーをやめることで、毛根幹細胞は本来の機能を取り戻して毛母細胞へきちんと働きかけて、元気で太い髪が生まれ、育っていきます。

3.頭皮が厚くなるので、毛が根を深く張れる

頭皮も含め、皮膚の表面には外部からの異物の侵入を食いとめ、皮膚内部の水分の蒸発を防ぐ「バリア機能」があります。

ほとんどのシャンプーは、強力な洗浄効果を持つ界面活性剤でできています。

シャンプーの界面活性剤は頭皮のバリアをこわして、頭皮の新陳代謝を衰えさせるため、頭皮が薄くなります。

頭皮は毛髪にとって「畑」のような存在で、毛髪は「作物」にあたります。

頭皮が薄くなった状態というのは、畑の土が減って厚みがなくなり、作物は十分に根を張ることができません。

根を張ろうとしても、すぐにかたい砂利か岩盤につかえてしまいます。

根が十分に張れないので、作物は十分に成長できません。

勢いのある毛髪は、頭皮より上では太く、長く育って伸びていき、毛根は下へ下へと「根」を伸ばしていきます。

ほとんどの毛根は、成長とともに真皮を突きやぶって、脂肪組織の下にある頭の骨の近くまで深く根を伸ばします。

このように根をしっかりと皮膚深くまで伸ばすことができてはじめて、太く、かたく、長い毛髪へと成長できるのです。

ところが、シャンプーをしすぎて、頭皮が薄くなると、脂肪組織の下は硬い頭蓋骨ですから、毛根が根を伸ばしたくてもつかえてしまって、それ以上伸ばせません。

これが頭皮が薄くなることで、うぶ毛のような髪しか生えなくなる理由です。

4.常在菌が増えるため、頭皮が「健康&清潔」になる

シャンプーにはパラベンなどの強力な殺菌作用のある防腐剤が入っています。

防腐剤は頭皮の常在菌を殺します。

常在菌は頭皮に隙間なく棲みつくことで、他の細菌やカビの侵入を防ぐ大切な働きをしています。

その常在菌の数が減れば、ふつうなら侵入できないマラセチアをはじめとした病原性のカビや雑菌におかされ、脂漏性皮膚炎のような、皮膚の炎症を起こして、赤くなったり、かゆくなったり、フケがひどくなるなどの症状が常に続くようになり、髪の成長を妨げます。

人によっては、シャンプーをやめたのにもかかわらず、マラセチアに感染する人がいます。

これは、シャンプーをやめても常在菌が十分に立ち直れずに、マラセチアの方が優位な状態になっていることで起こる脂漏性皮膚炎の可能性がありますので、皮膚科に受診することをおすすめします。

5.皮脂が髪に残って、「整髪力」がつく

「整髪力」がつく理由としては本書では2つ挙げられています。

一つは、既に紹介した通り、脱シャンプーにより、頭皮や毛穴も健康な状態に戻り、髪にコシやハリが戻ったことによるものです。

そしてもう一つが、皮脂で毛がコーティングされることによるものです。

皮脂でコーティングされることにより、キューティクルの「鱗」ははがれることなく、ぴたっと閉じて「整列」します。

すると、髪は受けた光をきれいに反射して、つややかに輝くわけです。

皮脂はまた、毛をたがいに寄りそわせる役目もしていますので、油脂や整髪料を使わなくても髪を整えられますし、そよ風が吹いたくらいで髪が舞うこともありません。

いっぽう、最近の髪の美しさは、風になびく、サラサラの髪ということになっています。

これは、皮脂がうばわれて乾燥し、カサカサに干からびた状態です。

キューティクルもあちこちではがれていますが、トリートメントという糊でくっつけてごまかして、髪がゴワつくのを防いだり、つややかに見せたりしているだけとのことです。

皮脂という名前もあまり良くないですし、企業のマーケティングにより忌み嫌われる存在になりがちですが、皮脂はシャンプーでごっそり取り去ってはいけない優れモノであることが、本書を読むと分かります。

※良い脂性成分は残り、酸化した皮脂成分は落ちる

皮脂はオレイン酸などの脂肪酸、トリアシルグリセロール、スクワレン、コレステロール、ワックスといった実に多くの種類の脂性成分で構成されています。

脂性成分は酸化するまでの時間がそれぞれ異なり、水洗髪をすることで酸化しやすい脂性成分から順に脱落していくようになっています。

脂性成分の中でもワックスは、長い期間(1年も2年も)、酸化することなく髪の表面に最後まで残り、髪の毛を保護し続けています。

本書では、シャンプーを使わなくてもニオイは気にならなくなると述べていますが、皮脂成分の全てがニオイの原因になっているわけではありません。

皮脂成分の中でもニオイの原因になるものは酸化しやすい皮脂成分が酸化物なったものでこれは水で落ちるようになっています。

一方で、髪を保護する脂性成分は水では落ちずとどまり続けるようになっていますので、人間の体は非常によくできていると思います。

これは、シャンプーで皮脂を取り去った後、リンスやトリートメントで代替できるものではありません。

6.ベタつきとニオイが解消する

シャンプーをやめると発達しすぎていた皮脂腺が縮んでいくことを紹介しました。

すると、皮脂分泌自体が減り、それにともない、ニオイの元となる、皮脂が酸化してできる過酸化脂質の量も大幅に減ることになります。

著者が脱シャンプーをしてからの経過

実際に脱シャンプーを実践し、成功した著者の事例を紹介します。

脱シャンプーの経過は年齢や、体質・髪質によっても個人差が出ると思いますので、あくまでも目安かと思います。

目安の前提として、事例を紹介する著者は当時40代で、髪は細くてコシがなく、サラサラしていて、何もつけないでいると、前髪がパラパラと落ちて来るような人でした。

サラサラの前髪をおろしたままで職場へ通うのは、少々気が引けたということで、ムースを使って髪をまとめていたとのことです。

脱シャンプー3週間〜3か月後

著者の場合、シャンプーをやめて3か月ほどで目立ってきた変化がありました。

髪自体に「整髪力」がついてきたとのことです。

整髪料をつけなくてはパラパラと落ちてきた前髪が、指で軽くなでつけるだけで立ちあがるし、その髪形が長時間保たれるようになったそうです。

しかも、べたつくわけでもなく、快適な整髪ができるようになったそうです。

本記事執筆時点で、私は脱シャンプーから1週間しか経っていませんが、既に「整髪力」については実感していますし、髪にボリュームとツヤが出るようになりました。

私の場合、脱シャンプーから1週間程ですので、ベタつきはシャンプーをしていた頃に比べると確かにありますが気になるほどではありません。

私は30代で、髪質も著者とは全然異なり、元々、太くてしっかりした髪質で、皮脂も多く、毛量も多いです。

年齢や、体質・髪質によっても効果が実感できるまでに個人差があるのではないかと想像しています。

ここまでが、著者及び私の事例ですが、一般的な変化として、毎日、厳格に水だけの洗髪を続けているうちに、 3週間ほどで皮脂の分泌量が少なくなりはじめると本書では書かれていました。

脱シャンプー半年まで

著者の場合、整髪力がついて3か月もたたないうちに、つまり、シャンプーをやめて半年もたたないうちに、ベタつきがだんだん感じられなくなり、ニオイもしなくなってきたそうです。

毎日せっせとシャンプーしていた頃は、シャンプーしていたにもかかわらず(じつは、シャンプーをしていたからこそ、ですが)、夕方には髪がひどくベタついて、それがにおいの原因になっていたそうです(「脂ギッシュ」+加齢臭)。

ここまでが、著者の事例ですが、一般的な変化として、毎日、厳格に水だけの洗髪を続けているうちに、 たいていは4~ 5か月ほどで皮脂腺はすっかり縮んで、皮脂の分泌量は「最盛期」の半分ほどに減るようです。

そうなれば、ベタつきもニオイももはや過去のものになります。

なにより、頭皮や毛穴も健康な状態に戻り、この頃から髪にコシやハリが出てきたことを徐々に実感するようになるはずだと本書では記載されています。

脱シャンプー3年後

著者の場合、脱シャンプー3年後には髪が増えるということを実感するに至ったそうです。

脱シャンプーの疑問

ここからは脱シャンプーに挑戦する人が感じるであろう代表的な疑問を紹介していきます。

ニオイが心配

ニオイの元は、皮脂が酸化してできる脂肪酸や過酸化脂質、アンモニアや硫化物などです。

それらニオイの元は、水ですべて流すことができます。

シャンプーをやめたばかりで、皮脂がまだたくさん出て、ベタついているうちは、とくに髪の長い方などは、ニオイが気になるかもしれません。

しかし、前述の通りシャンプーを断って 4~5か月もたてば、皮脂量が減り、皮脂腺がすっかり縮みますので、気にならなくなるでしょう。

もちろんそれよりも早い人も大勢いるようです。

いずれにしても著者は脱・シャンプーを実行している人のそばで、不快なニオイを感じたことは一度もないようです。

ベタつきが心配

著者が患者さんの頭皮を診ている限りでは、水洗髪をスタートして3週間ほどたつと、皮脂の分泌量が少なくなりはじめるようです。

そして、個人差はありますが、皮脂腺がすっかり小さくなって、ベタつきを感じなくなるのは、 4 ~5か月後といったところのようです。

かゆみが心配

水洗髪を続けているうちに、しだいに皮脂腺が小さくなり、それにつれてかゆみもおさまっていくというように回答されています。

著者が患者さんを診ている限り、多くの方が1か月もしないうちに、かゆみから解放されるようです。

ただし、前述の通り、シャンプーをやめても常在菌が十分に立ち直れない状態の場合、 1ヵ月以上たっても、かゆみがいっこうにおさまらない、頭皮のあちこちが赤くなった、大粒のフケが多い、ちくちくしたりむずがゆかったりという症状がある場合があります。

この場合、マラセチアが原因の脂漏性皮膚炎の可能性がありますので、症状が続くようなら、皮膚科で治療が必要な場合もあります。

フケが気になる

脱・シャンプーをして水洗髪に変えると、頭皮が健康になっていき、それにつれて、大量にフケが出ていた人はその量が減るでしょうし、ほとんどフケが出ていなかった人は、逆に、フケが少し増えたように感じることでしょう。

どちらのタイプの人でも、フケが「適量」に近づいていくことになります。

フケが増える人とフケが減る人の脱シャンプー前の状態はそれぞれ以下の状態にあり、これらが脱シャンプにより解消されます。

<脱シャンプーでフケが一時的に減る人の場合>

脱シャンプー前は毛穴や頭皮にシャンプーがしみ込むと、それを解毒したり排除したりするために、頭皮では炎症が起きます。

頭皮はその部分をすべて、新しい細胞と入れ替えようとしますから、猛烈に細胞分裂をさせて、できた新しい細胞を、どんどん炎症部分に送りこみ、ダメージを受けた古い細胞を次々と皮膚の表面に押しだします。そのため、死んだ古い細胞であるフケが大量に出ます。

<脱シャンプーでフケが一時的に増える人の場合>

過度なシャンプーによって頭皮が極端に乾燥すると、皮膚の細胞分裂が著しく低下して、新しい細胞がほとんどつくられなくなります。

そのため、フケの「材料」である角質細胞の数も減るので、フケがほとんど出なくなっています。

また、表皮細胞が死んでできた角質細胞は正常なら、保湿効果の高い角質細胞へと成長します。

ところが、過度なシャンプーによって頭皮が極端に乾燥すると、十分に角化していない細胞が未熟なまま頭皮の表面へ押しあげられてしまいます。

未熟な細胞は命が尽きても、乾いたフケとして、順調にはがれおちることができません。この場合も、フケは出にくくなります。

洗髪の頻度

私の場合、いきなり極端な変更は不安でしたので、毎日1日1回、お湯で先発していますが、今のところ、髪は脱シャンプー前と比較して、かなり良い状態で、ベタつきもほとんど気になりません。

本書では、まず洗髪する日を1日おきにする。

次に2~3日に1回にしてみる、それに慣れてきたら、 4 ~5日に1回まで延ばすというやり方を紹介しています。

水洗髪でも、皮脂はかなり落ちるようです。

その水洗髪が 4~5日に 1回になれば、それだけ失われる皮脂が減って、その分、毛根に栄養がまわりますので、髪にコシやハリがますます感じられるようになるでしょう。

ただし、シャンプーをやめてすぐに、4~ 5日に1回の水洗髪に切り替えるなどという過激な行為は推奨していませんでした。

ジュクジュクと大量の皮脂が出ている段階では、1日 1回、酸化した皮脂だけは流しておかなければなりません。

大量の皮脂がたまって酸化して過酸化脂質になり、頭皮を刺激すれば、脂漏性皮膚炎を起こして、フケが粉のように落ちてくることになりかねないのが理由です。

私の場合、恐る恐る取り入れてみたのが結果的に正解でした。

まずは1日1回の水洗髪から挑戦してみてはいかがでしょうか?

水洗髪の温度は?

私は40度ぐらいの、シャワーやお風呂の温度で水洗髪(というかお湯洗髪)に挑戦しましたが、お湯ではダメなのか?何度が適切なのかという疑問がありました。

本書では皮膚表面の体表温度(34 ~ 35度)のぬるま水での洗髪を推奨しています。

皮脂はこの温度で液状のまま出てくるので、この温度で十分洗いながせます。

空気にふれて酸化して、ニオイの元である酸化物に変わる皮脂も、34 ~ 35度あれば、すべてきれいさっぱり洗いながせます。

もちろん、汗も流れます。

あまり熱いと、保湿のかなめである細胞間脂質を溶かして、髪や頭皮を乾燥させてしまいますので、この温度に設定しています。

私はこの温度よりも少し高いお湯洗髪をしていますので、多少、髪や頭皮を乾燥させる結果になっているかもしれませんが、シャンプーをし続けるよりはだいぶんマシと言えます。

シャンプーをやめるだけでも、毛穴の中の皮脂まで根こそぎとりさるようなことはなく、必要な分の皮脂は残って、髪の毛をコーティングして、毛髪を守ることができるのですから。

バイプロLOG

バイプロLOG