Table of Contents

本を手に取ったきっかけ・感想

宇津木 龍一さんの著者「シャンプーをやめると、髪が増える」を実践し、実際に効果を実感することができました。

これは何も頭皮だけでなく、全身の皮膚にも言えるのではないか。

特に皮膚の常在菌や皮脂を取り去ってしまうこと、界面活性剤を使い、皮膚のバリア機能を破壊することは、頭皮以外の皮膚にとっても良くないのではないかと思い、この基本原則をケアに取り入れるために本書を選びました。

シャンプーをやめると、髪が増える|宇津木 龍ー 著

シャンプーをやめると、髪が増える|宇津木 龍ー 著

私自身アトピーであることもあり、本書の内容を実践しようと思いました。

宇津木 龍一さんの著書、「「肌」の悩みがすべて消えるたった1つの方法」を紹介します。

- 乾燥肌の人

- 敏感肌の人

- アトピーの人

- ニキビに悩まされている人

- アレルギーのある人

- その他、年齢、肌質、性別問わず

人生に取り入れたい文脈

本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。

個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分を中心に取り上げています。

必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、本記事は単なる要約ではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。

肌を水で洗うだけのケア

最初に本書のタイトルにある「肌」の悩みがすべて消えるたった1つの方法を紹介します。

著者の提唱するスキンケアの大原則は、皮膚に明らかに害のある行為を中止するし、害になるものをいっさい肌につけない、使わないということです。

具体的には、クレンジングやクリーム、美容液、化粧水といった基礎化粧品と、ファンデーションなどのベースメイクのすべてを断ち、最終的には、せっけんも使わずに水で洗うだけのケアに徹します。

非常にシンプルです。

これは著者の形成外科医の経験ならではのアプローチになります。

形成外科では、やけどや、傷の治療のさいに、早く治したり、保湿を目的として、油やクリーム、ローションなどを使うことは絶対にありません。

むしろ逆効果なので、つけてはいけないというのが医学の常識のようです。

やけどした肌を乾燥させずに保っていると、毛穴から皮膚の芽がでてきて、それが広がり、やがて皮膚は再生されていきます。

形成外科医が、やけどの皮膚を保護したり、乾燥を防ぐために、安心して使えるのは、ワセリンか生理食塩水だけです。

それ以外は細胞に毒として作用する副作用があることが多いのが理由です。

とくにクリームやローションは、やけどでバリアを失った皮膚にとって毒性の強い異物ですから、それを排除しようと、皮膚は炎症を起こし、大量の組織液を分泌します。

やけどした部分はその液と死んだ細胞とでドロドロになり、せっかく再生をはじめた皮膚もとけてしまいます。

これはやけどでバリアを失った肌に限った話ではないかと思われて方もいるかも知れませんが、健康な肌であってもクリームをつけた場合、皮膚のバリアをこわして、肌を乾燥させて、毛穴に入ると、刺激して炎症を起こします。

これについては後ほど紹介します。

この状態は著者が美容ドックで診てきた患者さんたちの肌の症状でした。

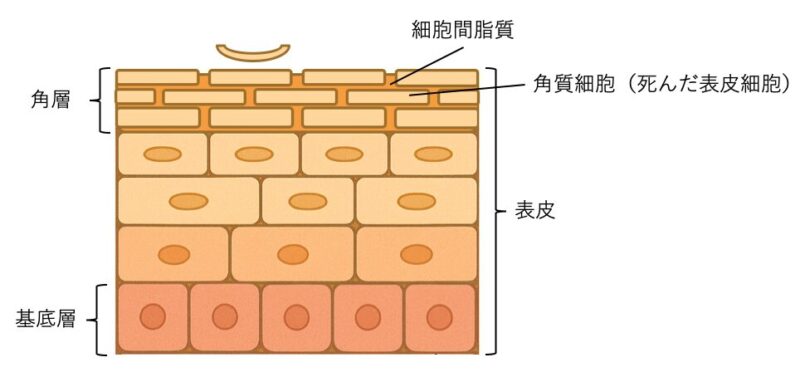

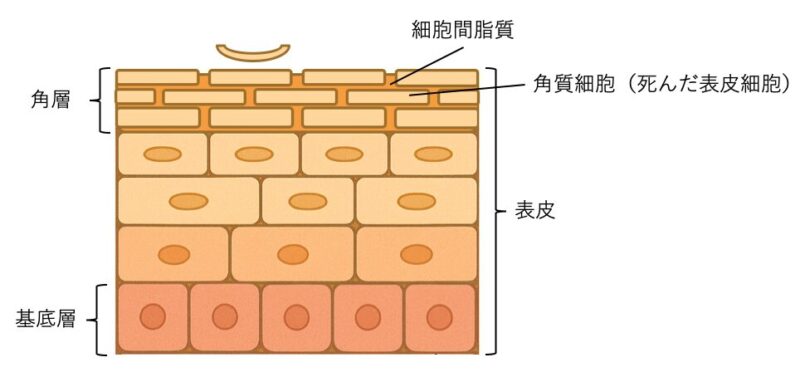

角層の構造

表皮の外側で、皮膚の表面部分に位置する角層は体内の水分蒸発を防ぐ保湿機能と、外部からの化学物質や異物の侵入を防ぐバリア機能があります。

角層の構造はよく、皮膚科の教科書などで、「レンガ」と「モルタル」にたとえられるそうです。

レンガが角質細胞で、モルタルが細胞間脂質です。

角層は表皮細胞が死んだ角質細胞というレンガと、細胞間脂質というモルタルとが何層にも重なりあった、丈夫でしなやかな「壁」のような構造をしています。

表皮細胞が死んで角質細胞になると、細胞の内容物が熟成してアミノ酸などの水溶性の天然保湿因子になります。

合わせて、細胞間質の主成分であるセラミドなどは脂溶性の保湿因子になります。

厳密には細胞間質の中でも油と水の層が交互に、いく重にも重なっていることが電子顕微鏡で確認されているそうです。

ここでは、角層において「レンガ+モルタル」という構造により水溶性+脂溶性の自家保湿因子が出来上がっていることを覚えておきましょう。

レンガとモルタルの材料を混ぜたものを壁に塗っているだけ

仮に、自家保湿因子に含まれるさまざまな成分とそっくり同じ成分を、そっくり同じ割合で配合した化粧品をつくったとしましょう。

それをいくら顔につけても、肌の保湿力もバリア機能も高まることはほとんどありません。

レンガとモルタルのそれぞれの材料をグチャグチャに混ぜたものを使っても、丈夫な壁がつくれないのと同様です。

「肌に足りない成分は化粧品で外から足せばよい」という考え方は、自家保湿因子のすばらしさだけでなく、そもそも角層の奇跡的な構造を無視した、あまりにも単純すぎる発想であると本書では述べられています。

クリームについてもまさにレンガとモルタルのそれぞれの材料をグチャグチャに混ぜたものになります。

本来、混ざらない水と油を界面活性剤を加えることで混ぜてクリームが出来上がります。

この界面活性剤は「レンガ+モルタル」という角層の構造を壊し、皮膚のバリア機能を破壊します。

肌に与えるダメージは化粧水よりも大きいと、本書では述べています。

クリームには肌を保湿する効果はないのです。

界面活性剤の恐ろしさについては以下の書籍で詳細に解説されています。

シャンプーをやめると、髪が増える|宇津木 龍ー 著

シャンプーをやめると、髪が増える|宇津木 龍ー 著

化粧水やクリームは肌の新陳代謝を阻害する

理想の肌は、表面の角質細胞が1個はがれ落ちると、それがシグナルとなって基底層で新しい細胞がひとつ生まれます。

逆にいえば、新しい細胞が生まれるためには、表面の角質細胞がスムーズにはがれ落ちる必要があります。

正常な皮膚では、表面の角質細胞が空気にふれて乾燥すると、火であぶられたスルメがカールしてめくれあがるように垢としてはがれ、自然に落下していきます。

規則的にはがれ落ちていれば、基底層でも次々に新しい細胞が生まれます。

すると、 表皮が厚くなり、その分、肌の表面に波打つ余裕が生じて、キメが深くなり、キメに囲まれた網目模様の中も勢いよくふっくらと盛りあがります。

しかし、化粧水やクリームなどをつけて肌の表面をベタベタにしていると、角質細胞は乾燥せず、カールもできないので、はがれにくくなります。

つまり新しい細胞が生まれにくくなります。

この例からもわかるように、 皮膚表面は多少乾燥しているほうが肌の新陳代謝にはよいのです。

化粧水後、乳液やクリームで蓋をしなければならない不都合な真実

保湿化粧水なるものをつけると、肌がしっとりしていると感じるかもしれませんがあれは錯覚です。

化粧水に含まれるヒアルロン酸やコラーゲンのぬめっとした感触が、消費者に保湿効果があるような錯覚をさせます。

ヒアルロン酸やコラーゲンのぬめり感は、化粧水の水分の蒸発とともにじきに消えてしまいます。

そのあとは乾燥によるつっぱり感が出てきます。

この突っ張り感はすなわち乾燥しているということなんですが、なぜ保湿化粧水なるものをつけた後、突っ張り感が出るのでしょうか?

これはベビーパウダーの効果を考えると、わかりやすいでしょう。

肌がいつまでも汗やおしっこなどで湿っていると、かぶれてしまいます。

そこで、赤ちゃんのおむつかぶれを防ぐために、ベビーパウダーをつけます。

これは肌に粉末を少量つければ、それが水分をいちはやく吸収し、 蒸発させて、肌表面をすばやく乾燥させられるからです。

保湿が必要な顔の肌に、ベビーパウダーをまくのと同じことを、保湿化粧水でやっていると考えてください。

化粧水の水分が蒸発した後、化粧水に含まれていたヒアルロン酸やコラーゲンの粉末が肌を乾燥させることが突っ張りの原因になります。

だからこそ、化粧水のあとには、乳液やクリームをつけて「蓋をする」ようにと、メーカーは教えているのです。

ヒアルロン酸やコラーゲンは、皮膚の構成には重要な成分で、組織の中では水分保持の働きをしていますので、イメージとしては美容や健康にとてもよさそうですが、肌につけても乾燥させるだけでまったく意味はありません。

バイプロLOG

バイプロLOG