Table of Contents

本を手に取ったきっかけ・感想

本書は、イスラエルの歴史学者であるユヴァル・ノア・ハラリさんによって書かれた世界的ベストセラーです。

人類の歴史を全く新しい視点から描いており、世界中で大きな反響を呼びました。

本書は、約7万年前に認知革命が起こって以来、ホモ・サピエンスがどのようにして地球の支配者となっていったのかを壮大なスケールで解き明かします。

認知革命、農業革命、科学革命といった大きな転換点を経て、人類がどのように社会、文化を築き上げてきたのかを考察しています。

上巻で最も印象に残ったテーマの一つは「虚構(フィクション)」の力が、ネアンデルタール人など他の人類種がなしえなかった、膨大な数の見知らぬ人同士が協力することを可能にし、この能力こそが、ホモ・サピエンスが成功した最大の要因だというものになります。

国家、貨幣、宗教、企業といったものはすべて、人間が信じることで成立する「共通の神話」であるとも言えます。

本書は、私たちが当たり前だと考えている社会の仕組みや価値観を根本から問い直すきっかけを与えてくれます。

今回はユヴァル・ノア・ハラリさんの著書、「サピエンス全史(上) 」の中でも、私が最も印象に残った第1部の認知革命までを紹介します。

- すべてのホモ・サピエンス

人生に取り入れたい文脈

個人的に覚えておこうと感じた部分、新たな発見につながった部分を中心に取り上げています。

必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、本記事は単なる要約ではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。

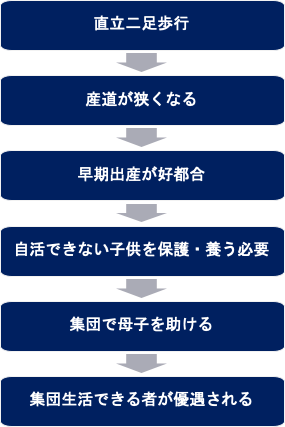

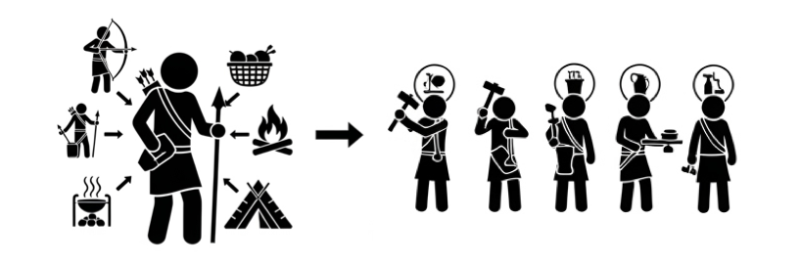

人類の進化は強い社会的絆を結べる者を優遇している

人類は進化の過程で、仲間と協力できる者を優遇してきたという経緯があります。

話は、人類が直立二足歩行をするようになった時代に遡ります。

直立歩行できるようになったことで、サバンナを見渡して獲物や敵を見つけやすくなりましたし、手を使えるようになりましたので、できることが増え、道具まで作れるようになりました。

一方で、直立歩行するには腰回りを細める必要があったので、特に女性には産道が狭まったという代償がありました。

赤ん坊の脳と頭がまだ比較的小さく柔軟な、早い段階で出産した女性のほうが、出産に伴う命の危険にさらされることなく、無事に生き長らえてさらに子供を産む率が高まりました。

その結果、自然選択によって早期の出産が優遇されました。

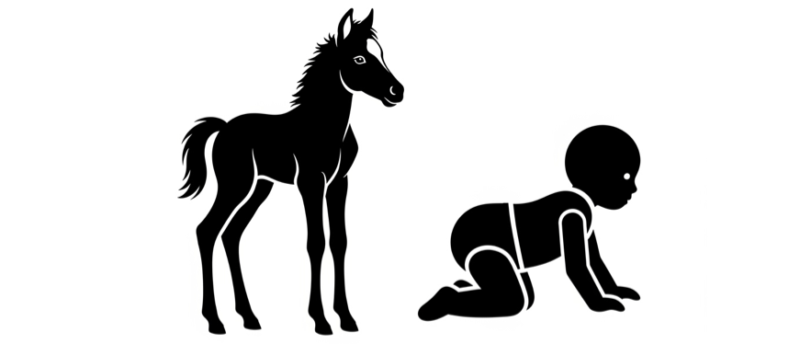

他の動物と人間の赤ちゃんを比べてみてください。

子馬は誕生後間もなく駆け回ることができます。

子猫は生後数週間で母親のもとを離れ、単独で食べ物を探し回ることができます。

自活できない子供を連れている人類の母親が、子供と自分を養うだけの食べ物を一人で採集することはほぼ無理でした。

子育ては、家族や周囲の人の手助けをたえず必要としていました。

人間が子供を育てるには、仲間が力を合わせなければならないのです。

そこで、進化は強い社会的絆を結べる者を優遇しました。

人間は未熟な状態で生まれてくるので、他のどんな動物にも望めないほど、教育し、社会生活に順応させることができます。

現在核家族化が進んでおり、子供を地域や近所の人が気に掛けるという社会ではなくなっている地域も多くあると思いますが、これは狩猟採集時代の生存戦略には反したものであることがわかります。

ネアンデルタール人が人間に進化したというのは誤解

ネアンデルタール人が私たちホモ・サピエンスに進化し、ネアンデルタール人はホモ・エレクトス、ホモ・エレクトスはホモ・エルガステルが進化したものというように、私が子供の頃は、これらの種を一直線の系統図に並べて考えることが多かったように思います。

どの時点をとっても、ただ一つの人類種だけが地球に暮らしており、ネアンデルタール人を含めた先行する種は全部、私たちの古いモデルにすぎないというものです。

しかし、それは誤りだということが現在ではわかっています。

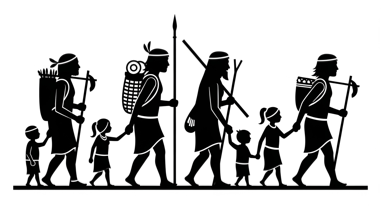

私たちの種であるホモ・サピエンスは15万年前までは東アフリカに住んでおり、7万年前にアラビア半島に行き着き、ユーラシア大陸に進出しました。

その時、ユーラシア大陸の大半はすでに他の人類種存在し、定住していたそうです。

また、中東とヨーロッパに進出した際はネアンデルタール人が定住していました。

しかし、最終的にはネアンデルタール人、デニソワ人をはじめ、他の人類種は消え、ホモ・サピエンスだけが生き延びています。

サピエンスとネアンデルタール人を含む他の人類種では異なる解剖学的構造を持ち、交合の習性、体臭さえも違っていた可能性が非常に高く、異なる人類種間で性的に関心を抱かなかったはずだと本書では述べられています。

サピエンス、ネアンデルタール人、デニソワ人は仮に交雑したとしても繁殖力のある子孫を残せる可能性はあったかもしれませんが、非常に稀で、およそ5万年前には、これらの人類種間の遺伝的溝は埋めようがなくなってきており、それぞれが別の進化の道をたどり始めていた時期とされています。

他の人類種はサピエンスと一体化しなかったので、他の人類種はサピエンスによって絶滅に追い込まれた可能性が高いのです。

ホモ・サピエンスの大きな脳、道具の使用が他の動物に対する大きな優位性だったという誤解

私たちは、大きな脳、道具の使用、優れた学習能力、複雑な社会構造を、大きな強みだと思い込んでいます。

これらのおかげで人類が地上最強の動物になったことは自明にも思えます。

しかし、人類は二〇〇万年にわたってこれらの能力を有していながら、その間ずっと弱く、取るに足りない生き物でしかありませんでした。

たとえば一〇〇万年前に生きていた人類は、脳が大きく、鋭く尖った石器を使っていたにもかかわらず、たえず捕食者を恐れて暮らし、大きな獲物を狩ることは稀で、主に植物を集め、昆虫を捕まえ、小さな動物を追い求め、他のもっと強力な肉食獣が後に残した死肉を食らっていたことがわかっています。

ホモ・サピエンスが他の人類種の中で遺伝的最も優れていたという誤解

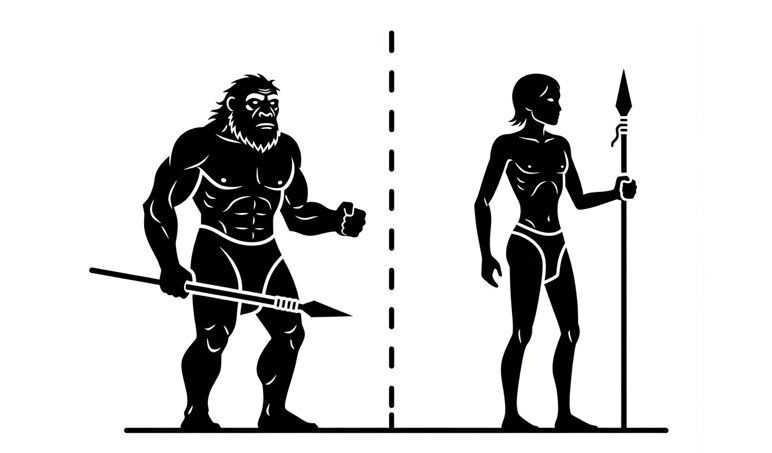

ホモ・サピエンスは他の人類種よりも脳が大きく戦闘力も高いから、他の人類種を殲滅できたわけではありませんでした。

実際にネアンデルタール人はホモ・サピエンスよりも脳が大きく、大柄で逞しく、筋肉が発達しており、寒冷な気候にもうまく適応していたそうです。

ネアンデルタール人は道具と火を使い、狩りが上手で、病人や虚弱な仲間の面倒を見ていた証拠も確認されているそうです。

一対一で喧嘩をしたら、ネアンデルタール人はおそらくサピエンスを打ち負かしただろうと本書では述べられています。

虚構を創作する能力がホモ・サピエンスの優位性だった

体のスペックで言えば上位互換とも言えるネアンデルタール人でしたが、実際にはホモ・サピエンスにより殲滅されています。

この理由が、ホモ・サピエンスには虚構を創作する能力があったからだと考えられます。

ホモ・サピエンスは膨大な数の見知らぬ人どうしも、共通の神話を信じることによって、首尾良く協力することができました。

ネアンデルタール人はライオンの居場所についての情報は共有できたが、部族の精霊についての物語を語ったり、改訂したりすることは、おそらくできなかったと思われます。

ネアンデルタール人は虚構を創作する能力を持たなかったことで、大人数が効果的に協力できず、何百人というホモ・サピエンスに対してはまったく勝ち目がなかったはずだと本書では述べられています。

それをサピエンスの認知革命といいますが、この虚構を創作する能力は遺伝子や環境の変化を伴わなくても柔軟に創作することができます。

そのため、自らの振る舞いを素早く変えられるようになり、新しい行動を後の世代へと伝えることもできました。

ホモ・サピエンスはこの虚構を創作する能力により、急速に変化していく問題に社会的行動を適応させることができました。

私たちの脳と心の特徴は狩猟採集時代が基礎になっている

私達はこれまでのどの世代も享受できなかったほど豊富な物質的資源と長寿がもたらされています。

しかし、人類の進化の恩恵を受けらるようになるのに比例して、現代人全員が必ずしも幸福を感じているかというとそうではないのではないかと感じます。

私たちは疎外感や憂鬱な気分になったり、プレッシャーを感じたりもします。

その理由を理解するには、私たちを形作り、私たちが今なお潜在意識下で暮らしている狩猟採集民の世界を深く探究する必要がある、と進化心理学者たちは言います。

私たちの現在の社会的特徴や心理的特徴の多くは、農耕以前の長い時代に形成されたと言われており、私たちの脳と心は今日でさえ狩猟採集生活に適応していると進化心理学者たちは主張します。

次に例を見ていきますが、人類を取り巻く社会や科学は大いに発展しましたが、遺伝子や人類の体というのはもっとゆっくりと進化していくはずですので、意外と脳や心は人類を取り巻くものの発展に追いついていないことがわかります。

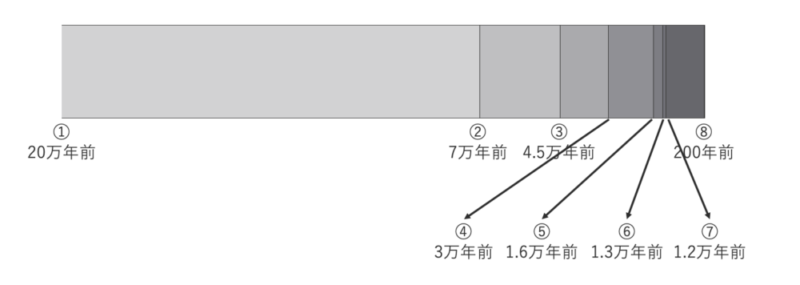

東アフリカでホモ・サピエンスが進化してからの時間軸で見ると、農耕が始まったのはごく最近のように見えます。

ホモ・サピエンスが誕生してから現在までを1年間とすると、農耕が始まったのは22日前で、産業革命が始まったのは9時間近く前、ヒトとチンパンジーの共通祖先が分岐したタイミングまで遡ると30年前(実際には600万年前)の話になります。

進化の時間軸というのはいかに長いものなのか、そして人類は如何に短期間で発展してきたかがよくわかります。

脳や心の進化が追いつかないのは当然のように思えます。

| ① | 東アフリカでホモ・サピエンスが進化する。 |

| ② | 認知革命が起こる。虚構の言語が出現する。歴史的現象の始まり。ホモ・サピエンスがアフリカ大陸の外へと拡がる。 |

| ③ | ホモ・サピエンスがオーストラリア大陸に住みつく。オーストラリア大陸の大型の大型動物相が絶滅する。 |

| ④ | ネアンデルタール人が絶滅する。 |

| ⑤ | ホモ・サピエンスがアメリカ大陸に住み着く。アメリカ大陸の大型動物相が絶滅する。 |

| ⑥ | ホモ・フローレシエンシスが絶滅する。ホモ・サピエンスが人類種として唯一生き残る。 |

| ⑦ | 農業革命が起こる。植物の栽培化と動物の家畜化。永続的な定住。 |

| ⑧ | 産業革命が起こる。 |

狩猟採集時代には適応していた脳や心の特徴が、現代ではそれほど重要ではなくなったのにも関わらず、相変わらず体は警告を発し続け、その本能に従った結果、生活習慣病や精神病に陥ってしまうということが起こっているのです。

人類の体以上のスピードで進化した現代社会において、人類の本能に従った結果、陥ってしまう不幸な結果を回避するためにも、狩猟採集民の世界を深く探究することは重要であると個人的に感じました。

カロリーの高い食べ物を貪り食うという本能

たとえば、ほとんど身体のためにならないのに、なぜ人は高カロリーの食品をたらふく食べるのでしょうか?

祖先である狩猟採集民が暮らしていたサバンナや森では、カロリーの高い甘い物はごく稀で、食物は一般に不足していました。

三万年前の典型的な狩猟採集民が手に入れられる甘い食べ物は熟れた果物しかなかったと言われています。

もし石器時代の女性が、たわわに実ったイチジクの木を見つけたら、あたりに住むヒヒの群れに食べ尽くされる前に、その場で食べられるだけ食べるのが最も理に適っていました。

カロリーの高い食べ物を貪り食うという本能は、私たちの遺伝子に刻み込まれているのです。

カロリーの高い甘い物に囲まれた今日の豊かな社会において、遺伝子に刻み込まれた本能に従って、カロリーの高い食べ物を貪り食っていては、肥満が急速に広まってしまうのも当然と言えます。

愚か者のニッチ

「愚か者のニッチ」という概念も非常に興味深かったので紹介します。

意外に思うかもしれませんが、平均的なサピエンスの脳の大きさは、狩猟採集時代以降、じつは縮小したという証拠があるようです。

狩猟採集時代に生き延びるためには、誰もが素晴らしい能力を持っている必要がありました。

生きていくためには、食料の調達から、調理、道具を作るなどあらゆる事ができなければなりませんでした。

農業や工業が始まると、人々は生き延びるためにしだいに他者の技能に頼れるようになりました。

分業が進み、あらゆる事ができるわけではない凡庸な人でも、水の運搬人や製造ラインの労働者として働いて生き延び、凡庸な遺伝子を次の世代に伝えることができるようになりました。

本書ではこれを「愚か者のニッチ」が新たに開けたと表現しています。

最近ではAIをはじめとして、自分でやらなくてもアウトプットできることや、仕組みや理屈はよくわからないけど結果は出るというものが多くあります。

世の中が便利になるに従って、人間個体としては凡庸になる運命にあるのではないかと感じました。

抗いたい気持ちもある一方で、便利なものは手放せなくなっている側面もありますので、複雑な気持ちになりました。

農耕民よりも狩猟採集民の方が豊かだった?

化石化した骨格を調べると、古代の狩猟採集民は子孫の農耕民よりも、飢えたり栄養不良になったりすることが少なく、一般に背が高くて健康だったことがわかるそうです。

農耕社会になり、人類の食生活はバランスの悪いものになりました。

とくに近代以前は、農業に従事する人々が摂取するカロリーの大半は、小麦、ジャガイモあるいは稲といった単一の作物に由来していました。

それらは人間が必要とするビタミン、ミネラルなどの栄養素の一部を欠いています。

狩猟採集民は食物の多様性があり、これが飢えや栄養不良から守ってくれていたと考えられています。

これは、現代の食生活に通じると感じました。

現代は手っ取り早く満腹感を感じられる食品はたくさんあります。

小麦を使ったパンや麺類などの炭水化物が例として挙げられます。

一方で、一日に必要とされるタンパク質やビタミン、ミネラルを食事から摂取することは意外に難しいことがわかります。

また、古代の狩猟採集民が取り入れていたような、できるだけ加工されていない食品の摂取も、意識しなければ難しいかもしれません。

狩猟採集民は、感染症の被害も少なかった

古代の狩猟採集民は、感染症の被害も少なかったそうです。

天然痘や麻疹(はしか)、結核など、農耕社会や工業社会を苦しめてきた感染症のほとんどは家畜に由来し、農業革命以後になって初めて人類も感染し始めました。

古代の狩猟採集民は、犬しか飼い慣らしていませんでしたので、そうした疫病を免れることができました。

また、狩猟採集民は小さな集団で動き回っていたので、感染症は蔓延のしようがなかったという側面もあったそうです。

一方、農耕社会や工業社会の人の大多数は、人口が密集した不潔な永続的定住地で暮らしていましたので、病気にとって、まさに理想の温床になっていました。

「サピエンス全史(上) 」の中でも、第2部の農業革命、第3部の人類統一までについては以下の記事でまとめています。

サピエンス全史(上)_農業革命、人類の統一 |ユヴァル・ノア・ハラリ

サピエンス全史(上)_農業革命、人類の統一 |ユヴァル・ノア・ハラリ

バイプロLOG

バイプロLOG