Table of Contents

本を手に取ったきっかけ・感想

本書は、イスラエルの歴史学者であるユヴァル・ノア・ハラリさんによって書かれた世界的ベストセラーです。

人類の歴史を全く新しい視点から描いており、世界中で大きな反響を呼びました。

本書は、約7万年前に認知革命が起こって以来、ホモ・サピエンスがどのようにして地球の支配者となっていったのかを壮大なスケールで解き明かします。

認知革命、農業革命、科学革命といった大きな転換点を経て、人類がどのように社会、文化を築き上げてきたのかを考察しています。

上巻で最も印象に残ったテーマの一つは「虚構(フィクション)」の力が、ネアンデルタール人など他の人類種がなしえなかった、膨大な数の見知らぬ人同士が協力することを可能にし、この能力こそが、ホモ・サピエンスが成功した最大の要因だというものになります。

国家、貨幣、宗教、企業といったものはすべて、人間が信じることで成立する「共通の神話」であるとも言えます。

本書は、私たちが当たり前だと考えている社会の仕組みや価値観を根本から問い直すきっかけを与えてくれます。

今回はユヴァル・ノア・ハラリさんの著書、「サピエンス全史(上) 」の中でも、第2部の農業革命、第3部の人類統一までを紹介します。

第一部の認知革命については以下の記事でまとめています。

サピエンス全史(上)_認知革命 |ユヴァル・ノア・ハラリ

サピエンス全史(上)_認知革命 |ユヴァル・ノア・ハラリ

- すべてのホモ・サピエンス

人生に取り入れたい文脈

個人的に覚えておこうと感じた部分、新たな発見につながった部分を中心に取り上げています。

必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、本記事は単なる要約ではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。

狩猟採集から農耕へ|人口増加

農耕が可能になったことによる人類への恩恵としては容易に想像がつくことでしょう。

本書で挙げられていたものとして、例えば小麦を栽培すれば、単位面積当たりの土地から、はるかに多くの食物を得ることができるようになりました。

そのおかげでホモ・サピエンスは指数関数的に数を増やすことができました。

野生の植物を採集し、野生の動物を狩って食いつないでいた紀元前1万3000年ごろ、パレスティナのエリコのオアシス周辺地域では、およそ100人から成る放浪の集団を一つ維持するのがせいぜいでした。

ところが、紀元前8500年ごろ、野生の草が小麦畑に取って代わられたときには、そのオアシスでは、窮屈ですがもっと大きな1000人規模の村を維持することができました。

狩猟採集から農耕へ|農業革命は、史上最大の詐欺

しかしながら、「農業革命は、史上最大の詐欺」という印象的な表現が本書ではされていました。

その理由について、農業革命の弊害について見ていきましょう。

病気や栄養不良

前回、第1部の認知革命の記事の最後の方でも紹介した通り、農業革命により人々は病気や栄養不良に深刻に苦しめられる結果となりました。

サピエンス全史(上)_認知革命 |ユヴァル・ノア・ハラリ

サピエンス全史(上)_認知革命 |ユヴァル・ノア・ハラリ

狩猟採集時代は食物の多様性がありましたが、農耕社会では人々が摂取するカロリーの大半は、小麦、ジャガイモあるいは稲といった単一の作物に由来することになりました。

農業革命により、人間の食事は本来必要とするビタミン、ミネラルなどの栄養素の一部を欠いたものになりました。

また狩猟採集民は小さな集団で動き回っていた一方で、農耕社会では、穀物を栽培しないといけませんでしたので、永続的定住地で暮らすことになりました。

このような定住地では人口が密集した不潔な環境でしたので、病気にとって、まさに理想の温床になっていました。

手がかかった

感染症が広がりやすくなった原因にもなっていますが、新しい農業労働は楽ではなく、時間がかかるものでしたので、人々は小麦畑のそばに定住せざるをえなくなりました。

農業革命が起こってからは、人類は世界の多くの地域で、朝から晩までほとんど小麦の世話ばかりを焼いて過ごすようになっていました。

特に小麦は非常に手がかかったそうです。

小麦は岩や石を嫌うので、汗水垂らして畑からそれらを取り除きました。

小麦は場所や水や養分を他の植物と分かち合うのを嫌ったので、焼けつく日差しの下、来る日も来る日も延々と草取りに勤しみました。

小麦はよく病気になったので、虫や疫病が発生しないか、いつも油断ができませんでした。

小麦は、ウサギやイナゴの群れなど、それを好んで食べる他の生き物に対して無防備だったので、たえず目を光らせ、守ってやらなければならなりませんでした。

小麦は多くの水を必要としたので、泉や小川から苦労して運び、与えていました。

小麦は養分を貪欲に求めたので、動物の糞便まで集めて、小麦の育つ地面を肥やしてやることを強いられました。

ホモ・サピエンスの身体は、そのような作業のために進化してはいませんでした。

石を取り除いたり水桶を運んだりするのではなく、リンゴの木に登ったり、ガゼルを追いかけたりするように適応していました。

人類の脊椎や膝、首、土踏まずにそのつけが回され、古代の骨格を調べると、農耕への移行のせいで、椎間板ヘルニアや関節炎といった、じつに多くの疾患がもたらされたことがわかるそうです。

人間は家畜化された

ここまで人類が小麦に手をかけてきたのを見ると私たちが小麦を栽培化したのではなく、小麦が私たちを家畜化したという見方もできます。

ホモ・サピエンスの人口が増加するに従って、従来の狩猟採集では人口を維持することはできませんので、小麦に頼らざるを得なくなりました。

できるだけたくさんゲノムの複製を増やすことを生物としての成功とするならば、小麦は自らに有利な形でホモ・サピエンスを操ることによって、それを成し遂げたと言えます。

農業革命のもくろみが完全に裏目に出ていたのにもかかわらず、人類はなぜ農耕から手を引かなかったのでしょうか?

本書では2つ可能性を挙げています。

1つには、小さな変化が積み重なって社会を変えるまでには何世代もかかり、社会が変わったころには、かつて違う暮らしをしていたことを思い出せる人が誰もいなかったという点になります。

人類が小麦の栽培につきっきりになり、狩猟採集が億劫になり、人々はいつのまにか狩猟採集を仕方を忘れてしまったのかもしれません。

2つ目は既に記載した、人口が増加したために、もう引き返せなかったという事情になります。

古き良き時代に戻るということは、進んで飢え死にする人を出すということに繋がります。

格差が生まれた

人類は農業革命によって、手に入る食糧の総量は増やすことができました。

しかし食糧の増加は、バランスの良い食生活には繋がりませんし、耕作による過酷かつ長時間の労働により、長い余暇には結びつかなかったというのは前述のとおりです。

さらに、食料の増加は人口爆発と飽食のエリート層の誕生につながったというのが新たな視点でした。

農業革命の見返りで恩恵を受けられる飽食のエリート層と平均的な農耕民で格差が生まれてくるようになりました。

後ほど紹介しますが、農耕革命により人口が増え、大きくなった集団をまとめるには、ヒエラルキーが必然となりました。

そして平均的な農耕民は、平均的な狩猟採集民よりも苦労して働いたのに、見返りに得られる食べ物は劣っていました。

農業革命は、史上最大の詐欺と著者が表現した所以でもあります。

めんどくさい物々交換経済

話は変わりまして、貨幣はいかにして人類の想像の中で価値を持つ存在になったのかについて、興味深い内容でしたので紹介します。

貨幣とは人類にとってどのような位置づけになったのか、根本から問い直すきっかけになりました。

元々人類は物々交換で必要とするものを手に入れていました。

しかし、この物々交換はあまりにもめんどくさく、靴一足の価値に相当するりんごの価値はいくつか、ヤギにするとどれくらいと交換できるか、多くの交換レートを頭に入れなければなりません。

また、靴一足とりんごを交換しようとしていたが、相手はりんごをを望んでいないということもあります。

物々交換経済はいつでも交換可能であるとは限らないという問題がありました。

本質的価値のある貨幣が誕生

複雑な商業システムが機能するためには、何らかの種類の貨幣が不可欠になりました。

貨幣経済の中の靴職人は、さまざまな種類の靴の値段さえ知っていれば済みます。

靴とリンゴやヤギの交換レートを暗記しておく必要はありません。

リンゴ栽培の専門家も、リンゴを欲しがる靴職人を探す手間が省けます。

貨幣経済を成り立たせるためには、貨幣の基本特性として誰もがいつも欲しがるものではなければなりません。

歴史上、知られている最初の貨幣はシュメール人が生み出した「大麦貨幣」になります。

大麦のように最初の形態の貨幣は本質的な価値を持っているものでした。

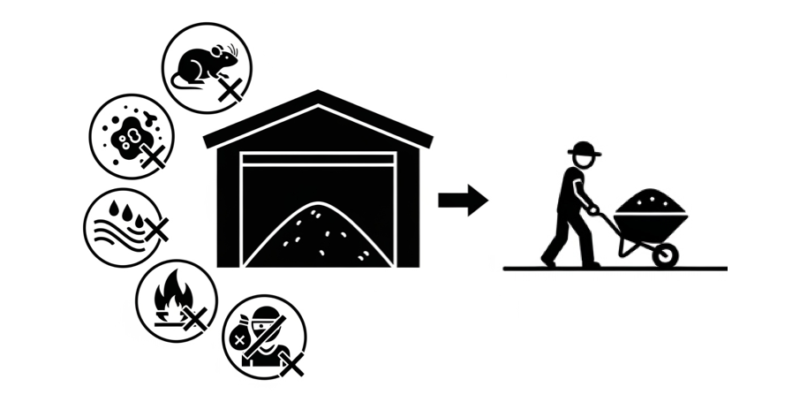

富の保存・移転が可能な貨幣

貨幣は硬貨の鋳造が発明されるはるか前から存在しており、さまざまな文化が貝殻や牛、皮、塩、穀物、珠、布、約束手形など、他のものを通貨として使っていました。

しかし、この中には貝殻のように本質的な価値のないものも存在します。

少し、不思議な感じがしますが、先程の本質的な価値を兼ね備えた大麦貨幣と、本質的な価値がない貝殻では、貝殻の方が、理想的な貨幣の特徴を兼ね備えたものになります。

まずは、富を蓄えるという機能になります。

穀物は何年も保存できるという意味では理想に近いですが、巨大な倉庫を建て、ネズミやカビ、水、火事、盗賊から守らなければなりません。

また、富を運べるというのも重要な要素になります。

商業ネットワークが複雑かつ広くなっていくにしたがって、この要素は重要になりました。

例えば、隣村や隣国と交易し、本質的な価値がある米や大麦を見返りとして払う場合、これらの穀物を全部運ぶとなると、非常に厄介で高くつきます。

貝殻ならこの問題を解決することができます。

ある農民は財産を売り、タカラガイの貝殻を一袋手に入れればいいだけです。

それならどこへ行くにも簡単に持って行くことができます。

貨幣は簡単に、しかも安価に、富を他のものに換えたり保存したり運んだりできるので、複雑な商業ネットワークと活発な市場の出現に決定的な貢献をしました。

貨幣なしでは、商業ネットワークと市場は、規模も複雑さも活力も、非常に限られたままになっていただろうと本書では述べられています。

貨幣で支配権の維持・拡大

硬貨(デナリウス銀貨)なしでローマ帝国を維持するのは難しかったかもしれません。

もし皇帝がシリアで税として大麦と小麦を集め、ローマの中央金庫に運び、さらにイギリスへ持っていって、そこに派遣している軍団に給料として支払うのは、不可能でしたでしょう。

ローマの町の住民が金貨の価値を信頼していても、従属民たちがその信頼を退け、代わりにタカラガイの貝殻や、象牙の珠、布などの価値を信頼していた場合も、帝国を維持するのは、同じぐらい難しかっでしょう。

それでは、硬化はどのようにして従属民たちの信頼を得るものになったのでしょうか?

貨幣には価値を保証する刻印がされています。

これで靴職人はレジの上に秤をおいておく必要がありません。

そして、さらに重要なのが硬化には価値を保証する何らかの政治的権威の署名が刻印されています。

このため、貨幣の偽造は単なるごまかしではなく、君主の支配権の侵害であり、王の権力と特権と人格に盾突く行為になります。

法律用語では「大逆罪」で、通常、罰として拷問され、死刑に処せられました。

また、王は貨幣を信頼し、それで税金を払うように要求しました。

税金逃れがバレるとまた大変なことになりますので、税金を払う唯一の手段として、人々は、国家権力の裏付けがある硬化を信頼し、求めました。

全世界共通の経済

ここまでの話で、主に王が統治している、一国内で経済活動をする際には、国家権力の裏付けがある硬化が有効であることが分かるかと思います。

一方で、異なる王が統治している国をまたぐ商取引の場合、例えば、スペイン人は金を信頼し、イスラム教徒は大麦を、インド人はタカラガイの貝殻を、中国人は絹を信頼するということになりそうなものです。

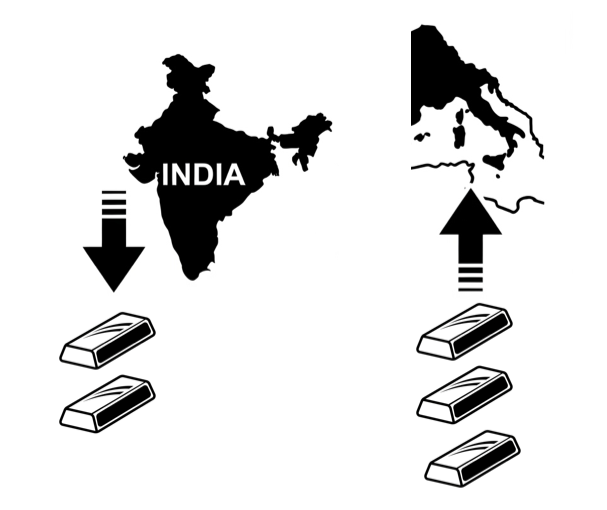

しかし、この場合でも貿易商人は2国間での価値の違いに気づくようになります。

貿易商人たちは例えば利益を得るために、インドで金を安く買い、地中海沿岸で高く売るということをし始めます。

その結果、インドでは金の需要と価値が急速に高まります。

一方、地中海沿岸には金が大量に流入するので、その価値が下がることになります。

そのうちに、インドと地中海沿岸での金の価値はほぼ同じになります。

地中海沿岸の人々が金を信頼していたというだけで、インド人も金を信頼し始めるということになります。

たとえインド人には依然として金の使い道がまったくなかったとしても、地中海沿岸の人々が欲しがっているのであれば、インド人も金を重んじるようになります。

貨幣は人類の寛容性の極み

貨幣は人類の寛容性の極みでもあると本書では述べられています。

貨幣は言語や国家の法律、文化の規準、宗教的信仰、社会習慣が違っていたとしても、これらの違いに寛容で信頼たるものになり、グローバルな交易ネットワークを実現させることができました。

貨幣は人間が生み出した信頼制度のうち、ほぼどんな文化の間の溝をも埋め、宗教や性別、人種、年齢、性的指向に基づいて差別することのない唯一のものだと述べられています。

貨幣そのものは物質的価値はなく、私たちが共有する想像の中でしか価値を持っていないという意味では心理的概念です。

しかし、人間が信じることで価値が成立する貨幣のおかげで、見ず知らずで信頼し合っていない人どうしでも、効果的に協力できるようになったと言えます。

人類が大きく発展する最初の転換点は認知革命であり、「虚構(フィクション)」の力により、他の人類種よりも効果的に協力できた点を挙げました。

貨幣経済も発展も、本来物質的価値がない貨幣に対して、想像(フィクション)の中で価値を持たせることによって、より全世界的に協力できるようになったという意味では、人類にとって大きなイノベーションの一つと言えるのではないでしょうか。

ヒエラルキーも虚構

人間の社会では社会政治的ヒエラルキーが存在しましたし、現在でも存在します。

例えば、黒人と白人、あるいはバラモン(カースト制の僧侶)とシュードラ(カースト制の隷属民)などです。

しかし、これらの区分は生物学的事実に基づいていたわけではありません。

バラモンはシュードラよりも優れた脳を持っていたわけではなく、ホモ・サピエンスの異なる集団どうしの生物学的区別は、無視できるほどで、優劣を説明することはできません。

これらの現象も想像力が生み出した虚構で社会構造に変換した事例になります。

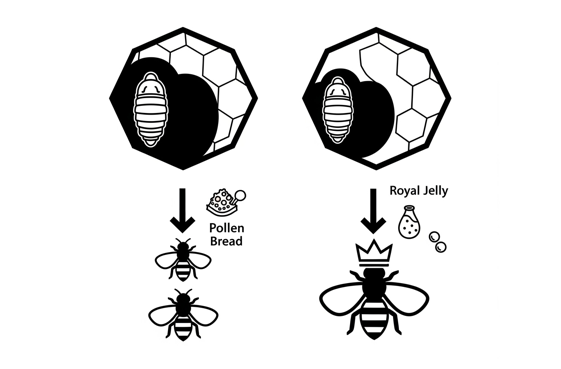

アリやミツバチといった、人間以外の種の一部に見られる大きな社会が安定していて強靱なのは、社会を維持するのに必要な情報の大半が、ゲノムにコード化されているからです。

たとえば、メスのミツバチの幼虫は、与えられた食べ物次第で女王バチにも働きバチにもなります。

DNAが、何であれハチがその生涯で果たすべき役割のために必要な行動をプログラムしてあるのです。

しかし、人間の社会におけるヒエラルキーはアリやミツバチのようにDNAにプログラムされたものではなく、想像力が生み出した虚構なのです。

たいていの社会政治的ヒエラルキーは、論理的基盤や生物学的基盤を欠いており、偶然の出来事を神話で支えて永続させたものにほかなりません。

歴史を学ぶ重要な理由の一つもそこにあるのです。

ヒエラルキーにより効果的に協力

貨幣経済も同様でしたが、ヒエラルキーも、虚構により、より多くの人類が効率的に協力する上で重要な機能を果たしていた側面があります。

ヒエラルキーのおかげで、見ず知らずの人どうしが、個人的に知り合うために必要とされる時間とエネルギーを浪費しなくても、お互いをどう扱うべきなのか知ることができます。

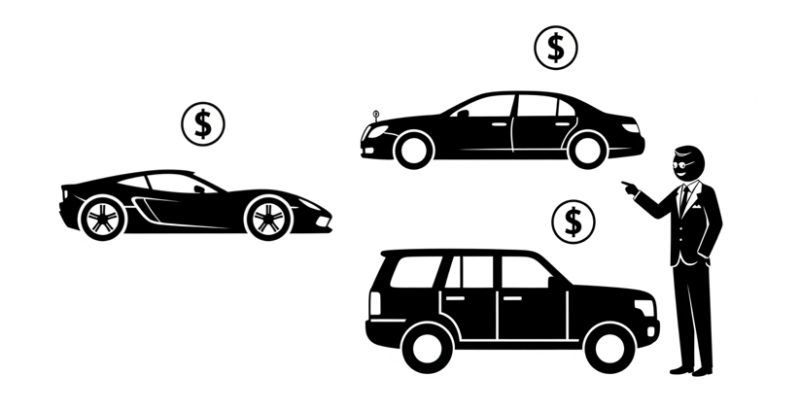

例えば、自動車の販売業者は、毎日自分の代理店を訪れる何十人もの人のそれぞれに、自動車を売るためにどれだけ労力を注ぎ込むべきかを瞬時に判断する必要があります。

根掘り葉掘り訊いて、各自の人柄や懐具合を突き止めるわけにはいきません。

代わりに、身なりや年齢、ことによると肌や髪の色まで、さまざまな社会的な手掛かりを利用するのです。

こうして販売業者は、高級車を買ってくれそうな裕福な客と、ただ見て回って空想に耽るためだけにやって来た平凡な客とを、ただちに見分けることができます。

ただし、やはりヒエラルキーは社会に影を落とした側面があります。

例えば、不正な差別は時が流れるうちに、改善されるどころか悪化することが多いと本書では述べられています。

お金はお金のある人の所に行き、貧困は貧困を招きます。

教育が教育を呼び、無知は無知を誘います。

いったん歴史の犠牲になった人々は、再び犠牲にされやすい一方、歴史に優遇された人々は、再び優遇されやすいのです。

偶然の歴史上の出来事に端を発する想像上のヒエラルキーは永続されうるのです。

バイプロLOG

バイプロLOG