Table of Contents

本を手に取ったきっかけ・感想

本書は、イスラエルの歴史学者であるユヴァル・ノア・ハラリさんによって書かれた世界的ベストセラーです。

人類の歴史を全く新しい視点から描いており、世界中で大きな反響を呼びました。

本書は、約7万年前に認知革命が起こって以来、ホモ・サピエンスがどのようにして地球の支配者となっていったのかを壮大なスケールで解き明かします。

認知革命、農業革命、科学革命といった大きな転換点を経て、人類がどのように社会、文化を築き上げてきたのかを考察しています。

最も印象に残ったテーマの一つは「虚構(フィクション)」の力が、ネアンデルタール人など他の人類種がなしえなかった、膨大な数の見知らぬ人同士が協力することを可能にし、この能力こそが、ホモ・サピエンスが成功した最大の要因だというものになります。

国家、貨幣、宗教、企業といったものはすべて、人間が信じることで成立する「共通の神話」であるとも言えます。

サピエンス全史(上) については私が最も印象に残った第一部の認知革命と、

サピエンス全史(上)_認知革命 |ユヴァル・ノア・ハラリ

サピエンス全史(上)_認知革命 |ユヴァル・ノア・ハラリ

第2部の農業革命&第3部の人類統一に分けてまとめています。

サピエンス全史(上)_農業革命、人類の統一 |ユヴァル・ノア・ハラリ

サピエンス全史(上)_農業革命、人類の統一 |ユヴァル・ノア・ハラリ

本書は、私たちが当たり前だと考えている社会の仕組みや価値観を根本から問い直すきっかけを与えてくれます。

今回はユヴァル・ノア・ハラリさんの著書、「サピエンス全史(下) 」を紹介します。

- すべてのホモ・サピエンス

人生に取り入れたい文脈

個人的に覚えておこうと感じた部分、新たな発見につながった部分を中心に取り上げています。

必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、本記事は単なる要約ではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。

無知であることを認めることからはじまった

大航海時代の新大陸発見と、新たな土地を征服したいというヨーロッパの帝国主義が、科学革命に繋がったというのが非常に印象的でした。

サピエンスが空前の力を獲得し始めるきっかけが、自らの無知を認めることでした。

アメリカ大陸の発見は科学革命の基礎となる出来事だったと本書では述べられています。

それまでは、知るべきことはすべて神や賢者によって知られているという考え方が主流でした。

コロンブスが新大陸を発見した当時でも、卓越した思想家や学者だけでなく絶対的な存在の聖書でも、世界はヨーロッパ、アフリカ、アジアだけだと思われていました。

なので、コロンブスは新大陸についてインド諸島に上陸したと勘違いし、そこで出会った人々を「インディアン」と呼んだそうです。

しかし、これは後に新大陸とわかり、世界全体を知っていたつもりが、世界の陸地面積の1/4強がまだ知らない世界であることがわかりました。

そのおかげでヨーロッパ人は、過去の伝統よりも現在の観察結果を重視することを学んだだけでなく、アメリカを征服したいという欲望によって猛烈な速さで新しい知識を求めざるをえなくなりました。

広大な新大陸を支配するなら、その地理、気候、植物相、動物相、言語、文化、歴史について、新しいデータを大量に集めなければなりませんでした。

これまでの聖書や古い地理学の書物、古代からの言い伝えはほとんど役に立ちませんでした。

科学革命により将来に信頼が寄せられるように

人々は無知を前提に、貪欲に知識を求め続け、科学革命が起こりました。

科学革命により、進歩という考え方が登場しました。

進歩という考え方は、もし私たちが己の無知を認めて研究に投資すれば、物事が改善しうるという見解の上に成り立っています。

この見解により、人々は次第に将来に信頼を寄せるようになっていきました。

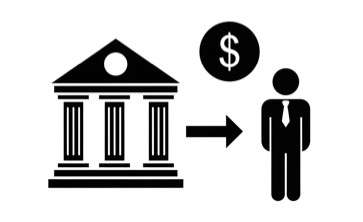

この考え方は、まもなく経済にも取り入れられました。

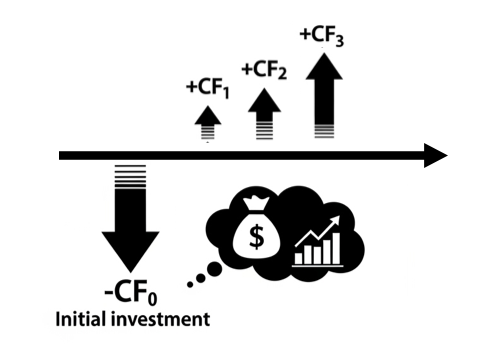

この信頼によって生み出されたのが「信用」で、その「信用」が本格的な経済成長をもたらし、成長が将来への信頼を強め、さらなる「信用」への道を拓きました。

「信用」という考え方は、私たちの将来の資力が現在の資力とは比べ物にならないほど豊かになるという想定の上で、現在はまだ存在していない財を特別な種類のお金に換え、経済活動を行います。

将来の収入を使って、現時点でものを生み出せれば、新たな素晴らしい機会が無数に開かれます。

銀行は、起業家が将来、儲けを出すことを見込んで、まだ何も売っていない段階から融資をします。

将来、儲けを出せば、利子を付けて借入金を返済できるだろうと信用します。

貨幣は無形のものの代わりにもなるように

貨幣経済の発展については以下の記事で紹介しましたが、人類にとって「信用」の道が開けたことで、貨幣は無形のものの代わりにもなるようになった点は特筆すべきです。

サピエンス全史(上)_農業革命、人類の統一 |ユヴァル・ノア・ハラリ

サピエンス全史(上)_農業革命、人類の統一 |ユヴァル・ノア・ハラリ

上の記事でも紹介した通り、貨幣は無数の異なるものの代わりとすることが可能でした。

とはいえ、近代以前は貨幣が代わりとなったり転換したりできるのは、その時点で現に存在する有形のものだけでした。

融資を受ける必要がある開業時に、起業家が持っているのは大きな夢だけで、有形の資産は何もないというケースが多いです。

そのため新規事業に融資するのはきわめて困難であり、経済の成長は著しく制限されていました。

その結果、何千年もの間、経済は停滞したままでした。

近代に入ってようやく、将来への信頼に基づく、新たな「信用」という制度が登場し、本格的な経済成長をもたらしました。

帝国主義と資本主義

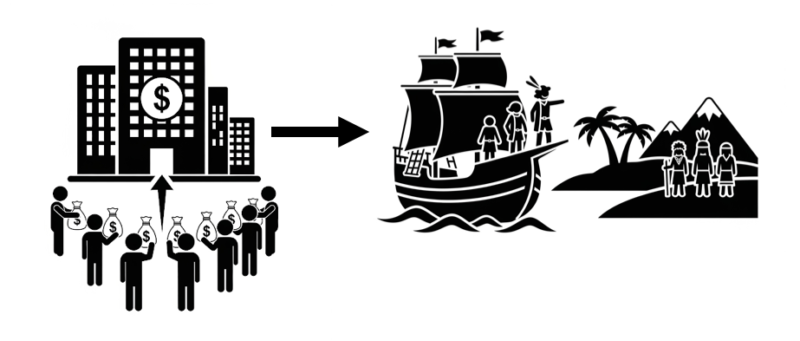

信用に基づいた融資は帝国資本主義の循環を生み出しました。

君主たちが探検の将来性にはるかに大きな信頼を寄せるようになり、進んでお金を手放す傾向が強まりました。

信用に基づいた融資が新たな地理上の発見をもたらし、発見が植民地につながり、植民地が利益を生み、利益が信頼を育み、信頼がさらなる信用供与を実現させるという循環が生まれました。

帝国主義と資本主義が密接につながっていたことは私にとって新たな発見でした。

リスク分散→株式会社

そうはいっても、こうした探検が不確実なものであることに変わりありませんでした。

探検隊の多くは、価値あるものを何も見つけられずに手ぶらでヨーロッパに戻ってきました。

たとえばイギリス人は、北極圏を通ってアジアに向かう北西航路を見つけようとして結局果たせず、この試みに注ぎ込んだ巨額の資金を無駄にしました。

出かけたきり戻ってこない探検隊も多かったです。

船が氷山にぶつかったり、熱帯暴風雨で沈没したり、海賊の餌食になったりしました。

信用市場は依然としてかなり慎重でした。

そこで、投資してくれそうな人の数を増やし、彼らの被るリスクを減らすために、ヨーロッパ人は有限責任の株式会社に目を向けました。

一人の投資家が自分の全財産をぼろぼろの船に賭ける代わりに、株式会社が大勢の投資家から資金を集めることで、各自は自己資本のほんの一部を危険にさらすだけで済みます。

その結果、リスクを抑えられる一方で、利益の上限はなくなります。

たとえ少額でも適切な船に投資をすれば、大金が転がり込むかもしれません。

富と資本

本書で紹介されていた富と資本の違いについては、現代にも通じる重要な考え方でしたので紹介します。

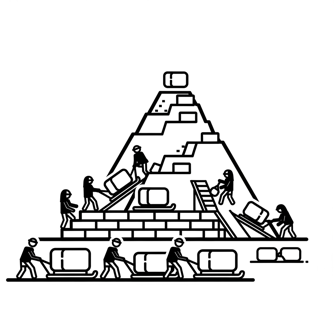

資本主義は「資本」をたんなる「富」と区別しています。

資本を構成するのは、生産に投資されるお金や財や資源です。

一方、富は地中に埋まっているか、非生産的な活動に浪費されます。

非生産的なピラミッドの建設に資源を注ぎ込むファラオは資本主義者ではありません。

スペイン財宝艦隊を襲い、金貨のぎっしり詰まった箱をカリブ海のどこかの島の砂浜に埋めて隠す海賊は資本主義者ではありません。

自分の収入のいくばくかを株式市場に再投資する勤勉な工場労働者は資本主義者ということになります。

現代でいうと、浪費と投資に近いでしょうか。

「生産利益は生産増加のために再投資されなくてはならない」というのは近代以前には、大部分の人にとって馴染みのない考えでした。

中世の貴族の生活ぶりを見るとそのことがよくわかります。

彼らは当時、気前の良さと派手な消費を旨とする倫理観を支持しました。

彼らは収入を馬上試合、晩餐会、大邸宅、戦争、そして慈善事業や壮大な大聖堂に費やしました。

荘園の生産高を増やしたり、より上質の小麦を開発したり、新たな市場を探したりすることに利益を再投資しようとする者はほとんどいませんでした。

近代になると、資本主義の信条を固く信奉する新たなエリート層が登場して貴族に取って代わりました。

この新たな資本主義エリート層を構成するのは公爵や侯爵ではなく、取締役会長、株式売買人、実業家などです。

こうした有力者たちは中世の貴族よりもはるかに金持ちだが、桁外れの浪費への関心はずっと低く、自分が得た利益のうち、非生産的な活動に費やす割合は大幅に少ないのです。

軍事・産業・科学複合体が、なぜヨーロッパで発展したのか

近代前期は地中海地方のオスマン帝国、ペルシアのサファヴィー帝国、インドのムガル帝国、中国の明朝と清朝の黄金時代だったとされます。

それらの国々は領土を大幅に拡げ、かつてなかったほどの人口増加と経済成長を遂げたとされます。

1775年にアジアは世界経済の八割も担っていたそうです。

インドと中国の経済を合わせただけでも全世界の生産量の2/3を占めていました。

それに比べると、ヨーロッパ経済は赤子のようなものでした。

それにもかかわらず、軍事・産業・科学複合体が、アジアではなくヨーロッパで発展したのはなぜでしょうか?

イギリスが飛躍したとき、すぐに後に続いたのは、フランス、ドイツ、アメリカでした。

工業国と非工業国の差が経済や政治に明らかに影響を及ぼすようになったとき、なぜロシアやイタリアやオーストリアは差を縮めることに成功したのに、ペルシアやエジプトやオスマン帝国は失敗したのでしょうか?

産業化の第一波のテクノロジーは比較的単純だったので、蒸気機関を設計し、機関銃を製造し、鉄道を敷設するのは、中国やオスマン帝国の人々にとってそれほど困難ではなかったのではないかと疑問が湧きます。

本書で理由として説明されていたのは、アジアなどが後れを取ったのは、テクノロジーが欠けていたからではなく、西洋のような「探検と征服」の精神構造と、それを支える価値観や神話、司法の組織、社会政治体制を持たなかったためだとしています。

ヨーロッパをはじめとする列強諸国では帝国主義と資本主義が密接に結びついていました。

科学と帝国と資本の間のフィードバック・ループが、過去500年にわたって歴史を動かす最大のエンジンでした。

進歩は、科学と政治と経済の相互支援に依存しており、政治と経済の機関が資源を提供し、そのお返しとして、科学研究は新しい力を提供しました。

政治と経済の機関はその力を使って、新しい資源を獲得し、その一部が、またしても科学研究に投資される、というループでした。

科学がどの道を進むかは、イデオロギーと政治と経済の力に影響されることがよくわかります。

バイプロLOG

バイプロLOG