Table of Contents

本を手に取ったきっかけ・感想

私達の生活は数字に囲まれています。

現在ではスマートウォッチで歩数や心拍数を簡単に測ることができますし、家計簿アプリに銀行口座などを紐づければお財布事情も簡単に把握することができます。

人々は、SNSのフォロワー数やいいねの数をもっと増やせないか日々考えています。

本書は私たちの身の回りに、たくさんあふれるようになった「数字」と、どう付き合うべきかを考えるために選んだ一冊です。

ニュースや広告、調査データに登場する数字は、一見客観的に見えても、しばしば誤解や錯覚を誘います。

平均値や割合の使い方、グラフの切り取り方、調査の設計など、数字には思わぬ落とし穴が潜んでいます。

本書は、数字にだまされる典型的なパターンや数字の持つ「人を動かす力」に注目をしています。

本書は私達が数字から受けている影響に気づき、よい影響はきちんと考慮に入れる一方、悪い影響には対処して、不愉快な経験しなくてすむことを目指しています。

数字を見る目や数字との向き合い方を養うことで、人生の満足感を高め、より充実した日々を送り、より豊かな人間関係を実現し、より健康な人生を手に入れることを目指します。

今回はミカエル・ダレーンさんの著書、「数字まみれ」を紹介します。

- ニュースや広告の数字をそのまま信じてしまいがちな人

- 営業やマーケティング、企画職で「数字を使って説得する」場面が多い人

- 統計やデータ分析をしている人

- 社会調査や世論調査などの「数字付き情報」に疑問を持っている人

人生に取り入れたい文脈

本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。

個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分だけ取り上げています。

必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、本記事は単なる要約ではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。

数字という共通言語

本書は数字が人生や私達の意思決定に及ぼす影響について多く取り上げられています。

悪影響の面が印象に残りますが、本書の結論は、数字を完全に否定するものではありません。

もちろん、私達が数字を使えるようになったことで良い側面もあります。

著者は経済学の教授という立場から、数字を人類共通の言語としてとらえる事が多いようです。

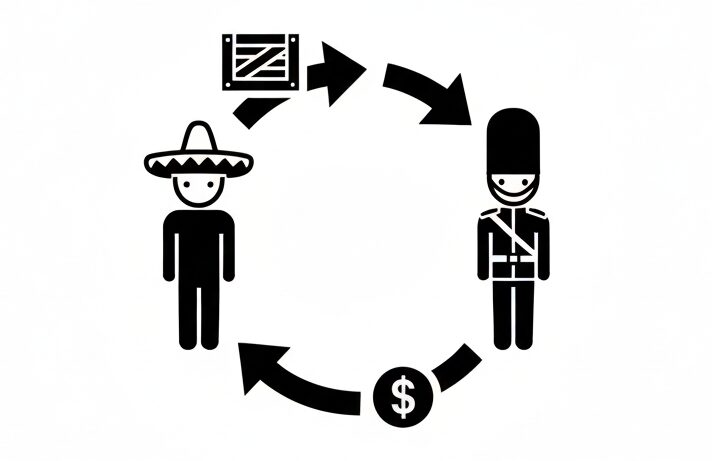

私達は、さまざまな資源をどのように利用し、共有し、売買するかについて、数字を用いて意見を交換し、数字を用いて計画し、その数字について同意をします。

世界には500万人以上が話す100以上にのぼる言語が存在するにも関わらず、人類(またはその大半)が数字という同じ言語で意見の一致を見ているということになり、大変興味深いです。

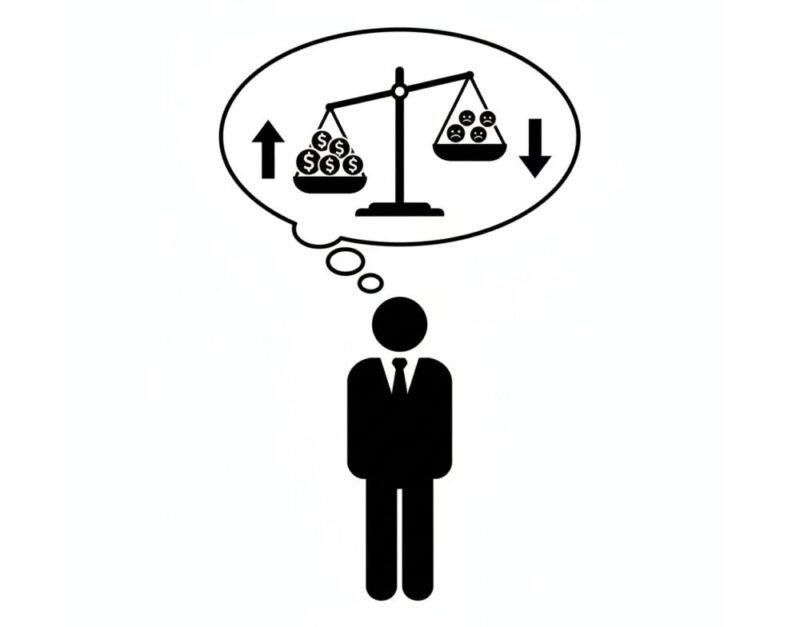

ろくでなし効果

本書を読んで1番か2番目ぐらいに印象に残った内容で、自分自身もそのような状態に陥っていないかと振り返ってしまったものに、「ろくでなし効果(asshole effect)」と呼ばれるものがあります。

人はお金に触れると、取引という考え方が強くなり、他の人を助けようとする気持ちが減り、自己中心的な選択が増えるという効果です。

実際にお金を見る、触れる、考えるだけで人は以下のような現象が見られることが研究結果で明らかになっているそうです。

・自分自身のことに考えが集中する

・自分をより強いと感じる

・より大きな自信をもてるようになる。

・自分自身の人生を思い通りにできるという気持ちが強くなる

・独立心が高まる

・他の人を必要とする気持ちが薄れる

・人よりも死を恐れなくなる

・他の人を助けたい気持ちが弱まる

・取引という観点から世界を見る傾向が強まる

・より冷淡になる

・思いやりが薄い

・社交性が低い

・何かを実現させるという状況では自信が十分にある

重要なのは、この効果が大金持ちだけでなく「誰にでも」現れる点です。

ごくごく平凡な、無作為に選ばれた人が、お金の感覚を思い起こすだけで、同じ効果が現れる事がわかっています。

その人たちは、より計算高く、自己中心的になり、自信を強めたそうです。

FIREできるぐらいの資産が自分にもある将来を想像してみました。

その時の自分は、雇われの身として会社に依存しなくても生きていけるという、独立心や自信が生まれているかもしれません。

お金は人生の選択肢を生みますし、そのような資産を築いた自分は無理して、性格が合わない人と組織の中で協力して仕事をしようという気にもならないかもしれません。

この「ろくでなし効果(asshole effect)」が発生するというのは容易に想像ができましたし、自分自身がそのような姿にならないとも言えないので、気をつけないといけないなと思いました。

懐具合を含めた自分がもっている数字という財産(懐具合に限らず、健康、ソーシャルメディアのどれに関するものでも)を毎日毎日チェックするのをやめることを本書では推奨しています。

そんなことをすればストレスが増すだけでなく、自分のことばかりに夢中になって、モラルを失っていくとしています。

経験の価値はSNSの「いいね」では比較できない

インスタグラムの「いいね」、閲覧数、フォロワー数といった数字は、経験そのものとは無関係にもかかわらず、私たちの満足感を決定してしまいます。

自分の休暇の写真と、別の人の休暇の写真は異なった光景を写し出しています。

本来どっちの休暇の方が良いのか比べられないようなものでも、「いいね」が多い休暇のほうが上のように感じられてしまいます。

「いいね」をあまりたくさん獲得できない人は、鬱になる危険にさらされ、自信を失います。

他方、「いいね」をたくさん獲得している人は、自分の興味に没頭して自己陶酔に陥るリスクを負います。

「いいね」と自信の仕組みの奇妙な点は、尺度の両端を傷つけてしまうように見えると本書では述べられています。

低い数字と高い数字は、両方とも自分のセルフイメージを崩壊させる可能性があるのを忘れるべきではありません。

経験は主観的なものなのです。

インスタグラムにアップされた2つの休暇、2つの食事について、どちらの体験の方が価値があるのか、本来、比較することはできないものなのです。

数字は、特にソーシャルメディアにおいては、依存性をもつ場合があります。

ときどき解毒するのを忘れないようにと本書では述べられています。

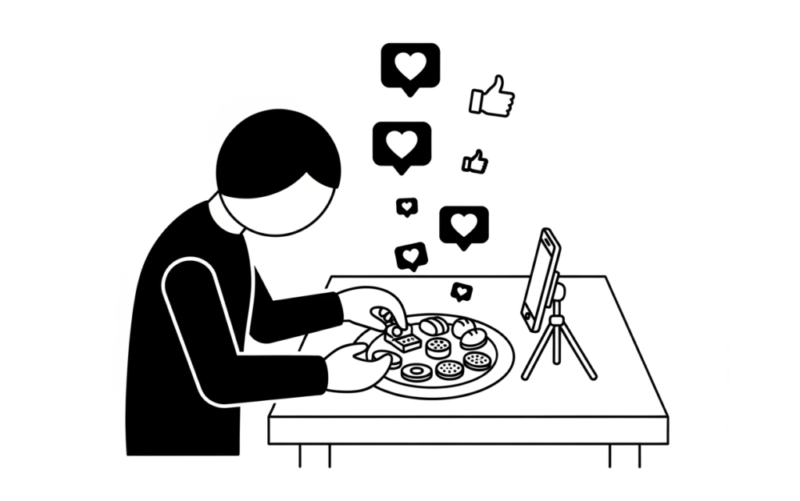

自分の行動を数字に支配させてはいけない

危険なのは、「いいね」が次の行動を規定してしまう点です。

写真を投稿する際、純粋に楽しい瞬間よりも、「より多くの『いいね』がつきそうな瞬間」を優先するようになり、経験そのものが数字に従属していきます。

インスタグラムの投稿への「いいね」は、その場にいなかった人、自分と同じ経験をしていない人、実際はどんなだったかまったく知らない人からもらいます。

いっしょに行ったグループの誰かが薦める料理より、その場にいない無名の人々からもらえるであろう「いいね」に基づいて、自分が食べる料理を選んでいる可能性があるのです。

こうして「いいね」は単なる評価指標ではなく、行動の方向性すら操る力を持ちます。

「いいね」やスコアが行動を支配し、本来の喜びを失わせる。経験の質をゆがめる可能性がある点も留意すべきでしょう。

ソーシャルメディア上の数字が、自分にとって内容よりも重要になったら、そのアプリを削除することを本書ではおすすめしています。

「いいね」が招く偽の信頼

ある研究では、「いいね」の多いニュースや投稿が、事実性とは無関係に「より信頼できる」と受け取られてしまうことも示しています。

「いいね」の数が多いと、どのニュースが本物か偽物かを見分けるのが難しくなります。

まるで大きい数字が批判的思考を妨げるかのようです。

これが本物のニュースと偽物のニュースに「いいね」がほとんどついていなければ、それらを見分けるのに同じような問題は起きないはずです。

残念なことに、人間はアルゴリズムのように活動します。

アルゴリズムにコントロールされていると言ってもいいような気がしました。

そのせいで私たちは、フェイクニュースの中の数字に影響されて、また別の方向に導かれていきます。

ニュースの中の数字から逃れられないだけではなく、何人がそのニュースを見て「いいね」を押したかという形で現れるニュースをめぐる数字からも、身を守ることができません。

数字の大きさは、批判的思考を麻痺させ、フェイクニュース拡散にも加担してしまう側面があります。

人類がアルゴリズムの支配に対していかに脆弱で、踊らされてきたかという点については以下のユヴァル・ノア・ハラリさんの著書、「NEXSUS」がおすすめですので読んでみてください。

NEXUS 情報の人類史(上)|ユヴァル・ノア・ハラリ 著

NEXUS 情報の人類史(上)|ユヴァル・ノア・ハラリ 著

NEXUS 情報の人類史(下)|ユヴァル・ノア・ハラリ 著

NEXUS 情報の人類史(下)|ユヴァル・ノア・ハラリ 著

多数のフォロワーや「いいね」は、正確性を意味するわけではありません。

数字は真実を保証するとは限らないということを私達は肝に銘じるべきでしょう。

内発的モチベーションの数値化がもたらす罠

運動や読書のように「楽しいからやる」活動も、歩数やページ数を数値化すると様相が変わることが知られます。

自己定量化によって一時的に成果は上がりますが、楽しさは薄れ、活動の継続意欲や幸福度は低下することが研究で知られています。

これは心理学的に、内発的動機(楽しさ・好奇心)が、外発的動機(数字での成果・評価)に置き換わるためだとされています。

例えば、最初は「自然の中を走るのが好き」だった人が、フィットピットやストラバにつながると、次第に心拍数や距離を達成することが目的になります。

数字への注意が強まるほど、活動は「義務的なもの」と化し、やがてやめたくなるといったものです。

著者は、数字が意欲や幸福をむしろ削ぐパラドックスを示し、自己改善アプリや測定文化の危うさを強調しています。

良い習慣を身につけるには、内発的な楽しみに焦点を当てられるようになることが重要だと考えられています。

内発的動機づけができると行動そのものが充実感や満足感をもたらすので、モチベーションが維持されやすくなるからです。

習慣は3週間だけ続けなさい|名郷根 修 著

習慣は3週間だけ続けなさい|名郷根 修 著

一方で、内発的動機づけができていたものが、逆に外発的動機や義務感となり、習慣がなくなるというケースも、言われてみればありそうだなと思いました。

好きで趣味として続けていたものが、仕事になってから義務感や対価として報酬をもらうようになり、プレッシャーも感じ、以前ほど楽しめなくなったという話は聞いたことがあります。

バイプロLOG

バイプロLOG