Table of Contents

本を手に取ったきっかけ・感想

華僑は結束、ネットワーク、柔軟性という普遍的な要素を武器に、世界のどこでも経済的に成功してきた歴史があります。

その姿勢は、人口減少や労働力不足、国際競争の激化といった課題に悩む日本にとって大きなヒントになるはずです。

特に日本人はお金やビジネスについて体系的に学ぶ人が少なく、「本気でお金を勉強している日本人は全体の9%に過ぎない」というデータがあるそうです。

裏を返せば、学ぶだけで上位1割に入れる環境があるということになります。

「我慢が美徳」という時代は終わり、これからは時間とお金を主体的にコントロールし、人生を自ら創造する時代です。

本書では、華僑のビジネス戦略をより深く掘り下げ、実際どのように活用できるのかが具体的に解説されています。

本書を通じて、華僑のビジネスモデルを理解し、自らのビジネスに取り入れて、未来の成長へとつなげることを目的とします。

今回は新井亨さんと鄭剣豪さんの著書、「日本人だけが知らないシン・華僑の教え」を紹介します。

- 起業を考えている人

- 中小企業経営者

- グローバル展開を目指すビジネスパーソン

- スタートアップ創業者

- 投資に興味がある人

- マーケティング/商品開発/営業

- ファイナンスや資本市場に関心のある社会人

- 価値観・マインドセットの見直しをしたい人

- キャリアアップを目指すサラリーマン/管理職

- 教育関係者や親

- 副業・兼業をしている人

人生に取り入れたい文脈

本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。

個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分だけ取り上げています。

必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、本記事は単なる要約ではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。

世界三大商業民族としての華僑の位置づけ

華僑は、印僑(インド系商人)、ユダヤ人と並び「世界三大商業民族」と称されます。

それぞれの民族は得意分野を持ちます。

ユダヤ人は歴史的に金融市場を掌握し、グローバルな資本の流れを動かしてきました。

印僑は現代のIT産業に強く、シリコンバレーから中東、アフリカに至るまで存在感を示しています。

一方で華僑は、特定の分野に限定されず、あらゆる土地でゼロから商売を興し、現地社会に深く根付く特徴を持ちます。

彼らは一族や同郷者同士の信頼を基盤にネットワークを形成し、互いに資金や情報を融通し合います。

その結果、どの土地においても強固な経済圏を築き上げ、地域社会に不可欠な存在となります。

華僑の強みは「オールマイティ型」であり、飲食や貿易からハイテクや金融まで、幅広い分野で成功を収めてきました。

印僑やユダヤ人が専門分野に特化するのに対し、華僑はあらゆる業種で成果を出す点に最大の特徴があります。

華僑の経済的影響力

華僑が世界で圧倒的な影響力を持つに至った最大の理由は、血縁や同郷といった絆を核とした強固な結束力と、世代を超えて受け継がれるビジネスノウハウです。

特にシンガポールはその典型例です。

同国は短期間で世界有数の金融センターへと成長しましたが、その背景には華僑系ビジネスパーソンの活動があります。

シンガポールの富裕層の大半が華僑であり、国家の発展を主導する原動力となりました。

この影響力はシンガポールに限りません。

東南アジアでは、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピンなど各国で華僑系財閥が経済の70〜90%を支配していると言われています。

つまり華僑は単なる移民集団ではなく、地域経済の中枢を担う存在です。

世界人口の約6割が集中するアジアが「世界の成長センター」として注目を浴びるなか、その経済の舵を握るのはすでに華僑なのです。

華僑が築いた世界的企業

かつての華僑は、異国の地で生き抜くために奮闘する移民でした。

現在は地域経済の中枢を担う存在なだけではなく、その枠を飛び越え、「グローバルプレイヤー」として確固たる地位を確立しています。

華僑の影響力は現代のテクノロジー産業にも色濃く表れています。

私たちが日常的に利用するYouTubeやZoomといったサービスは、華僑の起業家によって創り出されたものです。

さらに、2024年に時価総額500兆円規模で世界一となったエヌビディアは、華僑が発祥の企業です。

日本に新工場を建設すると話題になったTSMCも華僑が創業した半導体受託製造企業で、本書出版時点で160兆円もの時価総額を誇ります。

また、中国のアリババやテンセントといった巨大IT企業も、華僑ネットワークを駆使してグローバル市場に進出し、急速に影響力を拡大してきました。

これらの企業の時価総額は日本のIT企業を大きく凌駕しており、華僑のビジネスモデルがいかに競争力を持つかを示しています。

つまり華僑は、伝統的な商取引に強いだけでなく、現代の最先端産業においても世界をリードする存在となっているのです。

その他、印僑系(インド系)はGoogle / AlphabetのCEO;スンダー・ピチャイ、MicrosoftのCEO;サティア・ナデラ、ユダヤ系はメタのCEO;マーク・ザッカーバーグ、Google / Alphabetの共同創業者;ラリー・ペイジなど、世界を牽引しているアメリカ企業のトップは世界三大商業民族にルーツがあることがわかります。

圧倒的な成功率

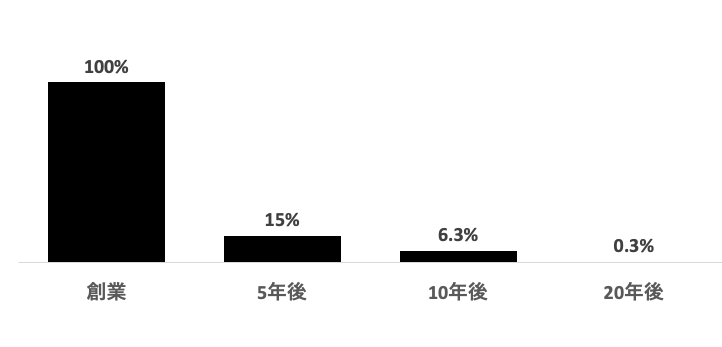

日本でベンチャー企業の生き残る確率は創業5年後でたった 15%、 10年後の生存率は 6.3%、 20年後の生存率はなんと0.3%という状況だそうです。

ほとんどのベンチャー企業が 10年以内に姿を消し、さらにこれが異国の地での起業となると、その難易度は格段に上がり成功率はわずか1%にまで下がります。

ホームで戦っても 100社のうち6社しか残れず、完全なアウェーでは 100社のうち1社のみしか残らないということです。

一方で華僑は、言葉も習慣も違うアウェーで戦って、圧倒的な成功率で富を築き、そして影響力を広げて次へと継承しています。

ハンデがあっても無敵艦隊のように負け知らずで、なんと異国のアウェーに乗り込んでいって成功率は 90%を超えるそうです。

華僑ビジネスの成功率が高い理由について、私が印象に残ったものを中心に紹介していきます。

カスタマイズの罠

現在「多様化・カスタマイズの時代だ」と言われます。

「ニッチ市場を狙え」「お客様ごとに細かく対応すべき」 という言葉が日本に住んでいると聞かれます。

実は、この考え方こそが大きな落とし穴だと本書では述べられています。

カスタマイズを始めた瞬間、ベンチャー企業の倒産へのカウントダウンが始まると本書では述べられていることから、ある程度、事業を始めたばかりのビジネスパーソンを想定しているのではないかと思われます。

資金力のないベンチャー企業を想定した文脈で記載されており、カスタマイズをすることでコストが発生し、経営が立ち行かなくなると述べられていたからです。

競合ひしめく市場で競争する大企業でも全て同じことが言えるかどうかはわかりませんが、この考え方は持っておいて間違えないだろうと個人的には感じました。

多くの人が必要とする商品・サービスを提供することが重要です。

「ニッチ市場を狙え」「お客様ごとに細かく対応すべき」 といった言葉に惑わされて、特定の少数の人向けにカスタマイズを続けると、市場が狭まり、売上は伸びず、コストだけが膨れ上がります。

ベンチャー企業が生き残るには、「多くの人が求めるものを、できるだけシンプルな仕組みで提供すること」が最善の戦略です。

豊富なラインナップより売れる定番商品

このタイトルは、本書のフレーズではなく、私が解釈してつけたものです。

「商品ラインナップが少なくても、人気商品だけであれば全く問題ない」という感覚を持つ必要があります。

ブログを運営していると、たくさん記事を生み出しても多くの人に読まれ、収益化に貢献するのは一部の記事であることがわかってきます。

100の記事があった場合、100の記事が均等にアクセスや収益を稼ぐわけではなく、ヒットした特定の記事が運営費を回収してくれます。

そもそもたくさん選択肢があればいいというものではなく、たくさん選択肢を取り揃えても、顧客は選択のオーバーロードに陥ります。

本書ではユニクロやマクドナルド、スターバックスが例として挙げられていましたが、成功するビジネスは、シンプルな商品構成と、幅広い層に受け入れられる価格設定であり、大手企業もこれに徹底していることがわかります。

ユニクロ

商品は色やサイズは多いですが、品目自体は多くありません。

ですが、大衆向けにしていることから、ユニクロは3兆円以上の売上を上げています。

ユニクロはシンプルではあるものの、若年層から年配の方まで満足できる高品質で手に取りやすい価格設定で、万人受けするシンプルなデザインのため、品数が少なくてもこれだけの売上を上げているのです。

マクドナルド

メニューを複雑にせず、需要の高い商品を効率的に提供しており、アルバイトがすぐに提供できる商品ラインナップしかありませんが、4兆円(260億ドル)以上の売上を上げています。

スターバックス

メニューを複雑にせず、ドリンクを中心に需要の高い商品を効率的に提供し、快適なサードプレイスを提供するというコンセプトを武器にして5.5兆円(360億ドル)以上の売上を上げています。

「商品ラインナップが少ないから売上が伸びない」ということはありません。

まずはこの誤解をしっかり改めることが必要だと本書では述べられています。

業務委託 +歩合制

華僑系企業と日本企業では、報酬体系に大きな違いがあるそうです。

華僑系企業は「業務委託 +歩合制」、日本企業は「正社員 +固定給」という全く違った採用方式をとっています。

華僑系企業の報酬体系のメリットについて雇う側と雇われる側について見ていきたいと思います。

雇う側のメリット

業務委託契約という変動費になることです。

「売上が入ってきてから支払う」という順番になるので、リスクはありません。

歩合制を導入することで、会社のリスクを下げるだけではなく、業務委託された人は、委託業務の成果により売上が上がった場合、自身の報酬に跳ね返ってきますので、数字を強く意識するスタッフになります。

業務委託契約は効率的に利益を伸ばす手段になります。

また、次の理由から、リスクなく優秀なスタッフにたくさん声をかけることができます。

雇われる側のメリット

人材獲得競争に有利になる理由として、雇う側だけではなく、雇われる側にとっても、スポットワークで気軽であるという点が挙げられます。

優秀な高年収のスタッフの場合、日本型雇用だと、転職を考える際に、家族への影響や、キレイなオフィス、充実した福利厚生を捨てて、即返事というわけにはいかないケースもあります。

既に部下もいるかも知れません。

一方、華僑系企業の場合には、空き時間や休日でも協力してくれたら、利益の半分を支払う契約なので、デメリットはなく、やってくれる可能性が高くなります。

しかも、この採用の仕方なら、複数の優秀なスタッフに声をかけることができるため、人材獲得競争に有利になるわけです。

結果的にこの違いが、企業の成長スピードに大きな影響を与えているのではないでしょうか。

報酬を伴わない評価は信用できない

日本企業は自社を好きになってもらうような活動をして、当事者意識を持ってもらおうとします(自分ごと化)。

しかし、従業員とその家族が一番評価されていると感じるのは、給与の金額です。

これを上げずして、当事者意識を持ってもらおうというのは無理だと本書では述べられています。

報酬をほとんど上げずに、会社の経営理念や行動指針を徹底しているところがありますが、ほとんど意味がありません。

スタッフとスタッフ家族にアンケートをとったものでは

①500万円の臨時報酬をもらえる。

②会社内で評価されて、トロフィーと表彰状をもらえる。

という選択肢に対して100%の従業員(その家族)が 500万円の報酬の方がいいと回答しました。

会社内での評価よりも報酬の方がうれしいという回答でした。

当事者意識をスタッフに持ってもらおうとする経営者がいますが、役員ならまだしも、一般社員に当事者意識を求めるのは無理があります。

信用を得るための資産運用

華僑の考え方として、単にお金を持つのではなく、「信用を証明するための資産」を持つというのが自身にとっては新しい視点でした。

日本に住んでいると中々その感覚が養われづらいと感じました。

日本の金融機関は、公務員のように「安定した収入」がある人をリスクが低いとみなし、最重要視します。

したがって、不動産融資に関しては「社長よりも公務員に貸したがる」という事実があります。

一方で、海外では真逆の考え方が主流なのだそうです。

海外の金融機関は、企業経営者(社長)に対して積極的に融資し、サラリーマンに対する融資は消極的です。

経営者は事業を通じてお金を生み出す能力があり、長期的に見て収益を拡大する可能性が高いからです。

この違いを理解しておくことは、ビジネスを展開する上で非常に重要です。

華僑ビジネスの世界では、対外的な信用を高めるために、不動産や金、上場株式を戦略的に保有するみたいです。

市場拡大と成長のための株式取得

市場拡大と成長のための株式取得は、日本企業でも戦略的に実施している会社がありますが、華僑のビジネス手法でも行われています。

特に、異国でビジネスを展開するために「ゼロから市場を開拓する」のではなく、「既存の優良企業と提携し、スピーディーに成長する」ことに焦点を当てています。

「株式取得」は、華僑にとって最も効率的であり、成長戦略は友好的に行なうのが鉄則です。

これは双方にメリットがないと長続きしないからです。

華僑が株式取得を活用するのは以下のような目的からです。

・海外市場のシェアを一気に獲得する

・販路拡大を短期間で実現する

・成長速度を加速する

・優良企業とのパートナーシップにより競争優位性を確立する

この手法を活用することで、短期間での成長を実現し、世界市場で影響力を拡大し、、競争優位性を確立することができます。

「ゼロから始める」のではなく、「すでにあるものを活かして一気に成長する」。

これこそが、華僑がすごい勢いで成功を収める理由なのです。

私達も参考にできそうです。

ストック型ビジネス

ストック型ビジネスは、売上の予測がしやすく、計画的な事業運営が可能です。

そして、新規獲得の負担が減り、継続顧客が増えるため、広告費を抑えられるだけでなく、売上が安定しているため、金融機関からの融資を受けやすくなります。

多くの華僑が実践しているのは、「ストック型ビジネスを構築し、安定的な収益を確保する」ことです。

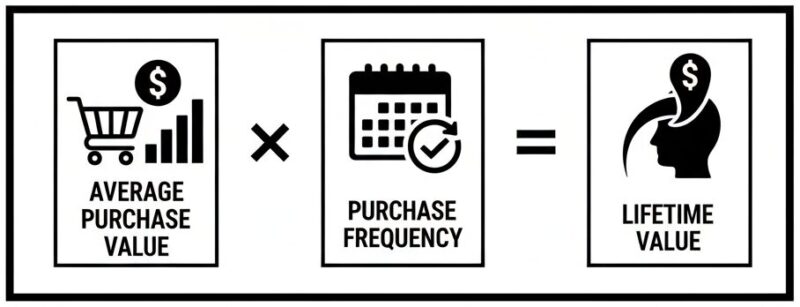

ビジネスを安定させるためには、「LTV (顧客生涯価値)」を意識する必要があります。

LTVは、1人の顧客が生涯にわたりどれだけ利益をもたらすかという指標です。

LVT =商品単価 ×継続回数

これが高いほど、新規顧客を獲得しなくても、売上が右肩上がりに伸びていくビジネスということになります。

日本に上場している企業も 70%以上はストック型ビジネスをやっている会社です。

ストック型ビジネスがメインの収益でないと、収益予想などができないからです。

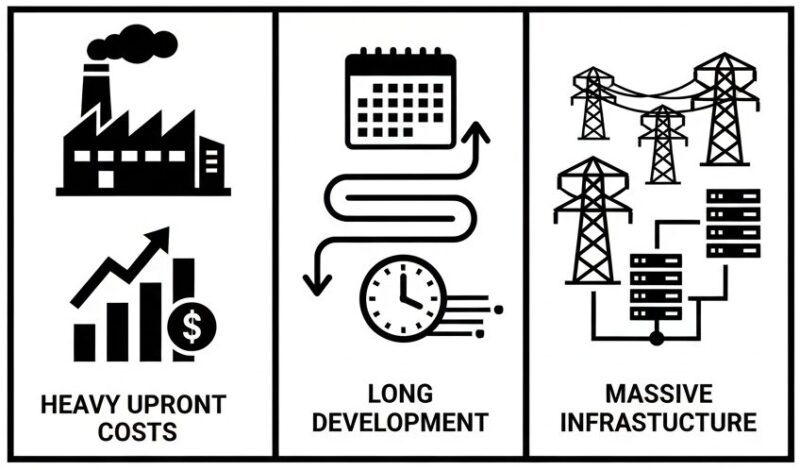

ステージを上げる

ステージを上げるべき大きな3つの理由があります。

◉上のステージほど、初期費用が高いため、ライバルが減る。

◉競争相手が少なくなれば、価格競争に巻き込まれず、利益率が上がる。

◉高単価の商品・サービスを提供することで、少ない労力で高収益が得られる。

つまり、ステージを上げることで、ライバルとの消耗戦を避け、より安定的な利益を生み出せるようになるのです。

私も株式投資をする際に、価格競争に巻き込まれにくいビジネスモデルかどうかは重視しているところがありましたので共感しました。

初期費用が高いため、ライバルが減るというのも、株式投資をしていて共感する点でした。

例えば決済残高首位のビザカードがありますが、ビザはクレジットカードの発行を行っているわけではなく、決済ネットワークを提供し、ライセンス収入を得るビジネスモデルとなっています。

ビザカードは全世界で使える、決済ネットワークを構築しています。

今から初期費用をかけて、決済ネットワークを構築しビザの牙城を崩そうと参入してくる企業がすぐに現れる未来が私には想像できません。

バイプロLOG

バイプロLOG