Table of Contents

本を手に取ったきっかけ・感想

私たちは教育経験・被教育経験を通じて、「学びはかくあるべし」という凝り固まった考え(バイアス) に囚われています。

いったんこのバイアスを外してみれば、経験を通じて学べている自分に気づくことができます。

本書では読者が「ちゃんと学ばなければ……」という呪縛から解き放たれ、読者が既に取り組んでいる身近で小さなことを継続・深化していくことを勧めています。

本書を通じて自分らしい「学びのあり方」を見つけられることを目指します。

今回は中原 淳さんの著書「学びをやめない生き方入門」を紹介します。

- 学校教育後の学びを考える社会人

- リスキリングに興味がある人

- 仕事以外の学びを通じてキャリアを広げていきたい人

人生に取り入れたい文脈

本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。

個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分だけ取り上げています。

必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、本記事は単なる要約ではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。

学びをやめていない大人ほど幸せである

著者たちは9600名を対象とした働く大人の「学び」と「幸せ」の関係性に光を当てた国内史上最大クラスの大規模な科学的調査を実施しました。

この調査では「学びをやめていない大人ほど幸せである」という仮説が科学的に裏づけられました。

タイパバイアスに陥りやすい現代

「自分の興味のある授業」よりも「単位を楽に取れる授業」を選びたいと考える学生がしだいに増えているそうです。

また、「学習方法」 ついても、「自分で工夫しながら学ぶこと」より「授業で指導してもらうような学び」 を好む傾向が強まっているそうです。

恥ずかしながら私が大学生のときも正直そのような考えで履修科目を決めていましたのでそのような若者に対して何も言う資格はありませんが、「自主性に任せる授業」を敬遠する学生が増えている様子が窺えます。

学びを「自分ごと」として捉えず、「他人」に委ねてしまっているのです。

とくに近年は、経済的なゆとりのなさからアルバイトに追われる学生や、大学の授業と並行してインターンシップに取り組む学生が増加しています。

そうした状況が「できるだけ早く単位を取得したい」「効率よく学生生活を送りたい」「正解を短時間で手に入れたい」という意識をよりいっそう強めている可能性があると本書では述べられています。

本書ではタイパバイアスとして紹介されていますが、このようなバイアスに囚われていると、時間をかけて試行錯誤を重ねるような「探究する学び」からますます疎遠になっていくと述べられています。

現代社会はそのようなバイアスに陥りやすいことが想定されますので注意が必要です。

ベテランになってからの「逆境」ほど貴重なものはない

著者たちの調査データでは、よりよい学びに最も大きな影響を与えていたのが、「逆境する」でした。

つまり、失敗や困難から学べるかどうかが、望ましい学びにたどり着くうえでの最重要ポイントになるということです。

とくに、いわゆるミドル層の人 (35ー59歳)にとっては、「逆境する」の重要度がさらに高まることが分析からわかっています。

「若いときの苦労は買ってでもせよ」という一般論があるように特にミドル世代では「新人バイアス」や「現状維持バイアス」に陥りがちであるため、逆にこの世代の「逆境」の経験がより大きな意味を持つのです。

私もミドル世代ですが、新人の時に比べれば明らかに裁量権もあり、思い通りにできることも多いです。

正直新人の時が一番辛く、もう戻りたくありません。

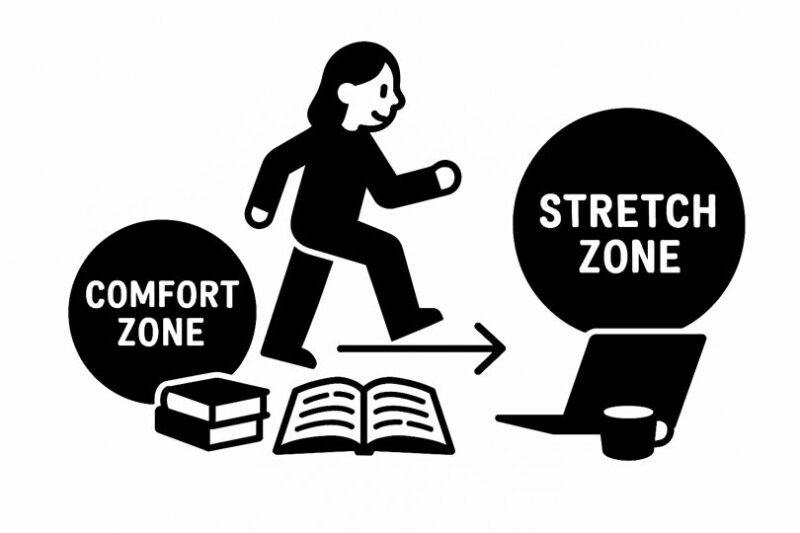

気がつけば自分も「新人バイアス」や「現状維持バイアス」に陥っており、コンフォートゾーンにいました。

特に貴重な苦労は買って出るということを意識したいと思います。

学びはもっと手近にある

コロナの時に不安から、自分を奮い立たせて資格取得に取り組んでいた時期がありました。

資格取得という形で成果に出ないと、不安に感じてもいました。

しかしながら、学びをやめない生き方を身につけようとするとき、無理に自分を奮い立たせて、いきなり勉強をはじめようとするのは得策ではないと本書では述べられています。

当時の私が不十分だったのは、手近な経験をとっかかりにしながら、まずは「すでに学んでいる自分」を発見するということです。

自身の経験でも実感する通り、学びのOSそのものをアップデートすることが重要であることがわかります。

そのためには、学びのイメージにはどのようなバイアスがあるのかを知ることです。

本書では私達の学びを邪魔する7つのバイアスが紹介されています。

【常にチェック】学びを邪魔する7つのバイアス

| 新人バイアス | 学びが必要なのは、若い人や新人だ 年をとってからなにかを学ぶのは気が重い 研修や訓練は、若手が受けるものだと思う |

| 学校バイアス | 学ぶには学校や教育機関に行かなくてはいけない 学びとは、 社会人ではなく、 学生のすることである 学ぶにはしっかりとした教育機関に通わないといけない |

| 現場バイアス | 理論やテキストで学ぶことは現場で役立たない 現場での経験こそが最も重要な学びである 経験さえ積んでいれば、 学びはとくに必要ない |

| 地頭バイアス | 生まれ持った知能は、ほとんど変えることができない 行動や環境によって変化するのは、知能の周辺的部分だけ 知能とは生まれつき決まってしまうものだ |

| 自信の欠如バイアス | 自分は、学んでもどうせ活かすことができない 学ぶことはもともと得意ではない 学校での勉強は得意ではなかった |

| 現状維持バイアス | いまのままで十分仕事ができている いまのままで十分な評価を得られている 現状の仕事にとくに過不足がない |

| タイババイアス | できるだけ手っ取り早く学びたい 物事の正解をすぐに教わったほうが効率的だと思う 学びにあまり時間をかけたくないさ |

当時の私の場合、様々なバイアスに陥っていたと振り返ります。

取った資格は自分の業務に直結し、あまり業務に繋がらないものはやらないとしていました。

すぐに成果に繋がらない学びにあまり時間をかけたくないという思い(タイパバイアス)が強かったのです。

当時の私は資格でもとらないと「自分は学べていないのではないか……」という思いにも振り回されていました。

古い学びのイメージに囚われたままだと、学びのハードルはかなり高くなってしまい、どうしても長続きしません。

そうなると、学ぶことそれ自体が苦痛になってしまいます。

大切なのは、学べているかどうかではありません。

「すでに学んでいる自分」を発見できるかどうかだと本書では述べられています。

「自分が普段からなにを学んでいるのか?」に目を向ける習慣を、まず見直してみるべきです。

幸せと活躍につながる学びは、日常のなかに無数に存在しています。

あとは、それに気づき、学びとしてすくい上げ、ゆるく継続していけるかどうかです。

「壮大な何か」をゼロから学びはじめる必要はありません。

「目の前にある小さなきっかけ」からはじめましょう。

マイクロマネジメント型の上司のもとでは、部下の学習意欲が低下

上司の3つの行動(「マイクロマネジメント」「成長支援」「上司自身の学び行動」)が、部下の学びの諸要素(「学習意欲」「学習時間」「学習期間」「学習共有」)にどのような影響を与えるかについて明らかにしたパーソル総合研究所の調査があります。

まず、部下の行動を細かく管理し、頻繁に報告を求めるマイクロマネジメント型の上司のもとでは、部下の学習意欲が低下しやすいことが確認されました。

細かい指示に従うことが求められる環境では、「自分で考える機会」を失った部下たちが「言われたことだけをやればいい」と、いわば「思考停止」の状態になります。

そうすると部下も、自ら学ぶ姿勢を取らなくなっていくのでしょう。

一方で、成果だけでなくプロセスを評価し、部下の成長支援を行う上司のもとでは、部下の学習意欲が高まりやすくなります。

このような上司のもとでは、学習共有の態度(=学びを周囲に隠さずに共有しようとする姿勢も促進されるため、職場全体に学びの文化が根づきやすくなります。

そして、部下の学びに最も大きな影響を与えるのは、「上司自身が学び続けているかどうか」だそうです。

上司の学びの姿勢が部下にも伝播し、学習意欲を刺激することがわかっています。

したがって、上司も部下にそのような姿勢をあえて見せることが大事であることがわかります。

学びにを成果に繋げるために

「学び結ぶ」姿勢が弱い人は、以下のサイクルのうち①~④のいずれかが欠けてしまっていることがよくあるそうです。

① 具体的経験

仕事や日常のなかで、なんらかの経験をする

②内省的觀察

経験を振り返り、その意味を考える

③ 抽象的概念化

その経験を一般化し、ほかでも活用できる知識にする

④能動的実験

新しく得た知識を、実際の仕事や生活のなかで試す

本書を読んだ結果、①止まりの人が世の中には多いのかもしれません。

なぜなら本書では「学びをやめない生き方」を実現するうえで重要なのは、「努力」や「気合い」ではなく、日々のなかに織り込まれた学びを取り出すための「技術」としているからです。

既に日常の経験の中で学んでいるはずであり、②の内省の機会を持つということで、学びを取り出すことができます。

そして、③書籍などの力を借りて、言語化し、一般化することが大事だと感じました。

以下は学びを成果につなげるために、参考になるやり方でしたのでこの記事でも紹介します。

学びを可視化し、日常に組み込む

●「これは」と思う内容をメモして、目に入るところに置く―――学びを忘れないように、記録し、見返す習慣をつくる

●学びのハイライトを1行でまとめる―――学びを「短くシンプルに」 整理する

(セルフチェック)

ブログを読書ノートとして更新しているので、まとめるということは、ある程度できていそうです。

自分にとって、今後、人を動かす際などのネタ帳として使っていきたいです。

ただ、まだまだ見返す習慣が足りないという感覚です。

学びをアウトプットし、他者と共有する

●たまにしか顔を合わせない人に、学んだ内容を話してみる―――新たな視点を得る機会を増やす

●SNSやブログで学びを発信する―――アウトプットすることで、知識を整理し、定着させる

(セルフチェック)

たまに人に学んだことを話すことがありますが、効果を実感しています。

一方で、人に話すことでまだまだ自分の理解が浅いことに気づくこともあります。

人に話す機会はまだ十分ではないので、積極的に機会を作りたいです。

ブログで発信しているのは前述の通りです。

SNSの発信はやっていましたが、習慣化せずにやめてしまいました。

ブログの方がサイトの中で、ジャンルなどを整理できるので現在はブログ1本でやっています。

異なる視点を取り入れ、学びの幅を広げる

●ふだん読まない本、参加しない研修に触れる―――異分野の知識と結びつける

●学びの「組み合わせ」を意識する―――別の学びとつなげることで、新たな視点を得る

(セルフチェック)

自分で興味のある本を買ったり借りるだけではなく、図書館の返却棚から、偶然に出会った本も選んで読むようにしています。

普段参加しない研修などは十分に参加できていないので今後の課題です。

学びを実践に移し、仕事で活かす

●この知識、仕事でどう使えるか?」をつねに考える―――学びの転移を促す

●過去の経験と照らし合わせて学ぶ―――経験と知識を結びつける

●研修や本で学んだことを、業務で試してみる―――能動的実験を取り入れる

(セルフチェック)

ある程度意識して行動できているかなと思います。

私の場合、むしろタイパバイアスが強めだと感じており、業務に活かす短期的成果を追い求めた学びばかりになっていないか、時にはリベラルアーツを学んでみるなどが必要かもしれません。

バイプロLOG

バイプロLOG