Table of Contents

本を手に取ったきっかけ・感想

本書では私たちが適職探しでハマりがちな「思い込み」を網羅しています。

本書では何れもエビデンスで明らかにされていることが紹介されており、興味深いです。

皆さんも心当たりがあるものに出会う可能性が高いです。

これらの「思い込み」から完全に自由になるのは難しいため、本書でも触れている「7つの大罪」を読み返してみると良いと思います。

本書を読むことで、意思決定力を確実に高め、適職を選べる確率を上げることを目指します。

さらに人生の幸福度も高めることを目指します。

今回は鈴木 祐さんの著書、「新版科学的な適職」を紹介します。

- 適職探しをする人

- キャリアについて考えている人

- キャリアをはじめとする人生の意思決定力を高めたい人

人生に取り入れたい文脈

本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。

この記事では個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分だけを断片的に取り上げています。

必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。

好きを仕事にするは正しいか?

「好きを仕事にする」という判断について、本書では仕事選びの場面で誰もがハマりがちな定番のミス(仕事選びにおける7つの大罪)の一つとして紹介されています。

仕事と割り切る

オックスフォード大学が行った研究では、北米の動物保護施設で働く男女にインタビューを行い、被験者の働きぶりをもとに次の3つのグループに分ける調査を行いました。

◉ 好きを仕事に派:「自分はこの仕事が大好きだ!」と感じながら仕事に取り組むタイプ

◉ 情熱派:「この仕事で社会に貢献するのだ!」と思いながら仕事に取り組むタイプ

◉ 割り切り派:「仕事は仕事」と割り切って日々の業務に取り組むタイプ

全員のスキルと仕事の継続率を確かめたところ、もっとも優秀だったのは「割り切り派」という結果が出ています。

一見すれば情熱を持って仕事に取り組むほうがよさそうに思えますが、実際には「仕事は仕事」と割り切ったほうが作業の上達が速く、すぐに仕事を辞めない傾向がありました。

Kira Schabram and Sally Maitlis (2016)Negotiating the Challenges of a Calling: Emotion and Enacted Sensemaking in Animal Shelter Work

好きを見つける

ミシガン大学の大規模な調査でも同じような結果が出ています。

この研究では数百を超える職業から聞き取り調査を行い、仕事の考え方が個人の幸福にどう影響するのかを調べています。

この研究では、被験者の「仕事感」を次の2パターンに分けています。

◉ 適合派:「好きなことを仕事にするのが幸せだ」と考えるタイプ。「給料が安くても満足できる仕事をしたい」と答える傾向が強い

◉ 成長派:「仕事は続けるうちに好きになるものだ」と考えるタイプ。「そんなに仕事は楽しくなくてもいいけど給料は欲しい」と答える傾向が強い

この研究の結果、適合派の幸福度が高いのは最初だけで、1〜5年の長いスパンで見た場合、両者の幸福度・年収・キャリアなどのレベルは成長派のほうが高かったそうです。

研究チームは、「適合派は自分が情熱を持てる職を探すのがうまいが、実際にはどんな仕事も好きになれない面がある」と言います。

このことから、好きなことを仕事にしていた人ほど、「本当はこの仕事が好きではないのかもしれない……」や「本当はこの仕事に向いていないのかもしれない……」との疑念にとりつかれ、モチベーションが大きく上下するようになります。

結果として、安定したスキルは身につかず、離職率も上がってしまうのです。

T.Patricia Chen, Phoebe C. Ellsworth, Norbert Schwarz (2015) Finding a Fit or Developing It: Implicit Theories About Achieving Passion for Work

どんな仕事でも適職になる可能性がある

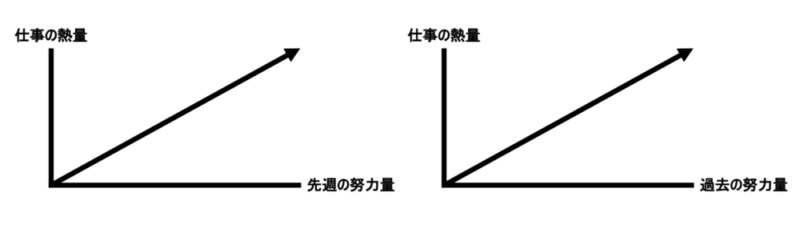

ロイファナ大学が2014年に多数の起業家を対象に「いまの仕事をどれだけ天職だととらえているか?」というアンケートを行い、「仕事に投入している努力の量」や、「毎日どれだけワクワクしながら働けているか?」といったポイントをチェックしました。

その結果、次のような事実がわかりました。

◉いまの仕事に対する情熱の量は、前の週に注いだ努力の量に比例していた

◉過去に注いできた努力の量が多くなるほど、現時点での情熱の量も増加した

そして、特に注目すべきなのが、被験者のなかで、最初から自分の仕事を天職だと考えていた人はほぼいなかったということです。

最初のうちはなんとなく仕事を始めたのに、それに努力を注ぎ込むうちに情熱が高まり、天職に変わった人がほとんどだったのです。

事業で成功した人や、会社員の中でも成功した人の話を聞くと、彼らのエピソードはなんとなく仕事を始めたとは思えないものも多いですが、それは、後付なのか、そういったエピソードを語れる生存者の声なのかもしれません。

皆が同じようなパターンとは思わないほうが良いと感じました。

Michael M. Gielnik, Matthias Spitzmuller, Antje Schmitt, D. Katharina Klemann and Michael Frese (2014) “I Put in Effort, Therefore I Am Passionate”: Investigating the Path from Effort to Passion in Entrepreneurship

ジョージタウン大学のカル・ニューポートは、自分の仕事を「天職」だと考えている人たちにインタビューを行っています。

その結果、天職に就くことができた人の大半は、事前に『人生の目的』を決めていなかったということ。

彼らが天職を得たのは、ほとんどが偶然の産物だったということを明らかにしています。

4.Cal Newport(2016)So Good They Can’t Ignore You

このことから、どのような仕事だろうが、あなたにとっての適職になり得るということがわかります。

これらの研究から私が感じたことは、まだやっていない仕事に過度に期待をしないということです。

自分が好きだと思っていることは、思い込みの可能性があり、キャリアを積んでいくことによって人生に起こる偶然や予期せぬ出来事の中で、さらにもっと好きなことが出てくるかもしれないということです。

事前の計画や、思い込みから過度に選択肢を絞り込むよりも、目の前の出来事にしっかりと取り組み、変化に柔軟に対応することを重視したほうが良いのではないかと感じました。

私の職業人生を振り返っても、まさか今のような仕事をするとは想像もしていませんでしたし、就職する前に見えていた会社や組織、仕事は今見えているものの1割も満たなかったです。

スタンフォード大学のジョン・クランボルツなどは、「キャリアの 80%は思いがけない出来事で決まる」と推定しています。(「その幸運は偶然ではないんです!」ジョン・クランボルツ(2005))

給料の多さで選ぶは正しいのか?

年収を上げるために転職をするという判断は一般的に行われていますが、「給料の多さで選ぶ」という判断についても仕事選びの場面で誰もがハマりがちな定番のミス(仕事選びにおける7つの大罪)の一つとして紹介されています。

個人的には意外な結果でした。

フロリダ大学では「お金と仕事の幸福」について調べた先行研究から 86件を精査したメタ分析を行っています。

この研究ではアメリカ、日本、インド、タイなどのあらゆる文化圏から集めたデータを使っています。

このメタ分析では給料と仕事の満足度は「r=0.15」の相関係数しかないことが示されています。

Timothy A.Judge, Ronald F.Piccolo, Nathan P.Podsakoff, John C.Shaw, Bruce L. Rich(2010)The relationship between pay and job satisfaction: A meta-analysis of the literature.

私が本書を手に取った目的は、適職を選べる確率を上げることと、人生の幸福度を高めることです。

「お金から得られる幸福」と「その他のライフイベントから得られる幸福」のレベルを比べる研究結果を参照すると、人生の幸福を一番に置いたときには、私の中で優先順位を明確にすることができそうです。

例えば、年収をアップさせるために家庭を犠牲にすることや、健康を犠牲にすることはこの目的から遠ざかる結果になることが想像できます。

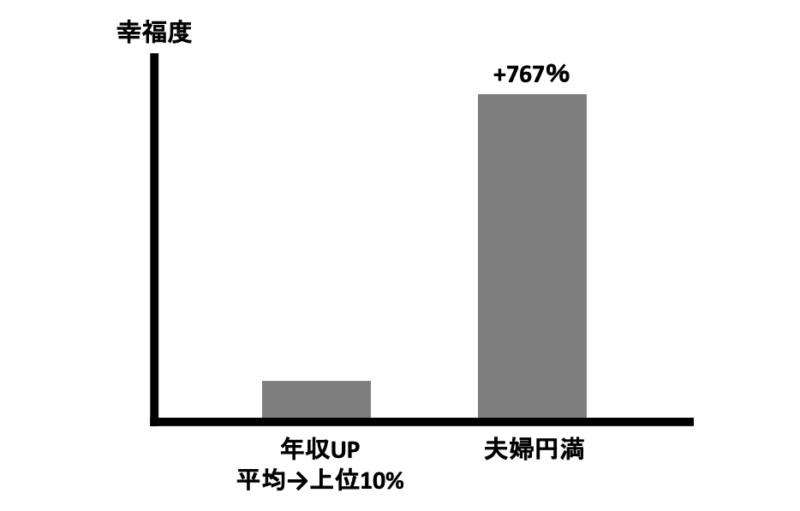

◉仲が良いパートナーとの結婚から得られる幸福度の上昇率は、収入アップから得られる幸福より767%も大きい(年収が平均値から上位 10%に上昇した場合との比較)

◉健康レベルが「普通」から「ちょっと体調がいい」に改善したときの幸福度の上昇率は、収入アップから得られる幸福より6531%も大きい(年収が平均値から上位1%に上昇した場合との比較)

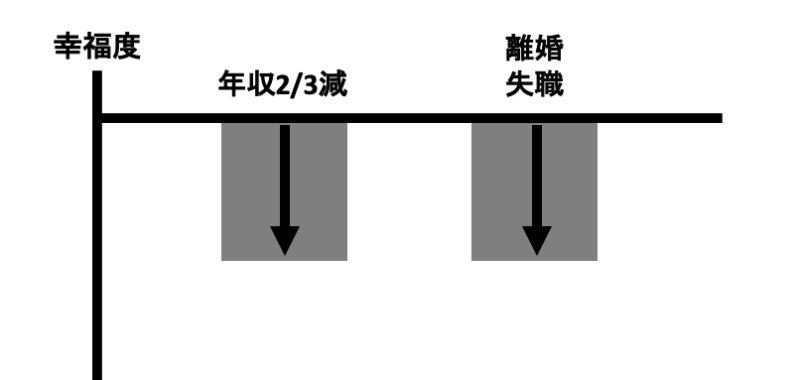

◉離婚や失職による幸福度の低下率は、年収が3分の2も減ったときの幸福度の低下に匹敵する

Richard J. Ball and Kateryna Chernova (2005) Absolute income, relative income, and happiness.

年収アップは持続性がない

また、人生の幸福を一番重視するのであれば、上記に加えて、収入アップから得られる幸福は長続きしないということもぜひ覚えておきたいところです。

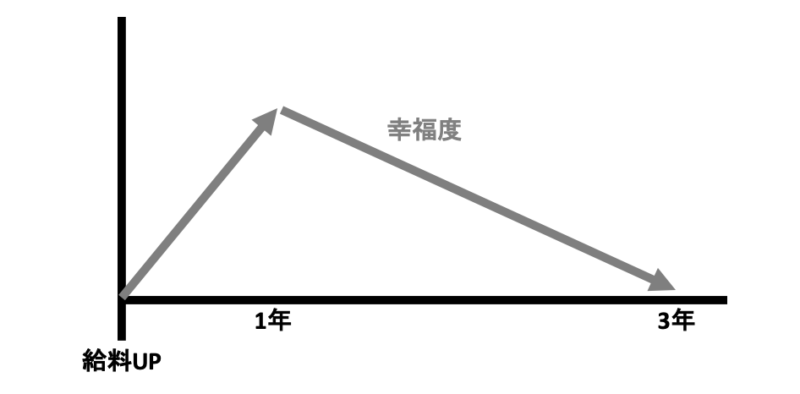

具体的に、年収に限って言えば、給料アップによる幸福度の上昇は平均して1年しか続かないことがわかっています。

バーゼル大学の調査では、3万 3500件の年収データを分析しており、たいていの人は給料がアップした直後に大きく幸福度が上がり、その感覚は1年まで上昇を続けました。

しかし、給料アップの効果が得られるのはそこまでで、1年が過ぎた後から幸福度は急降下を始め、それから3年もすればほぼもとのレベルまでもどっていくようです。

Patric Diriwaechter, Elena Shvartsman(2018) The anticipation and adaptation effects of intra- and interpersonal wage changes on job satisfaction

「昇進」をすると給料はアップしますが、その幸福度は長続きしないので、目指すべきではないのかというとそれは違います。

「昇進」に伴うメリットのうち、実際にあなたの幸福度を左右するのは給料アップよりも、裁量権の拡大であると本書では述べられています。

このことは、転職など自分の働く環境を選ぶ際に見落とされがちな点であるように感じました。

私の感覚では、採用後自分に裁量権が与えられるかどうかよりも、自分の収入がどうなるのかを気にしている人の方が多いのではないかと感じました。

強みは周囲との比較で決まるもの

仕事選びの場面で誰もがハマりがちな7つの大罪の一つではないですが、「強みを生かせば仕事がうまくいく」といった考え方については、置かれている環境によって正しいケースもあれば、正しくないケースもあり、個人的には納得感がありました。

ポジティブ心理学の生みの親であるマーチン・セリグマンは、7348人の男女を集めて全員の「強み」と仕事の満足度を比べる調査を行いました。その結果、次のようなポイントがわかりました。

①「強み」と仕事の満足度には有意な関係があるものの、その相関はとても小さい

②その組織のなかに自分と同じ「強み」を持った同僚が少ない場合には、仕事の満足度が上がる

Christopher Peterson, John Paul Stephens, Fiona Lee, Martin E P Seligman(2009)Strengths of Character and Work

私のキャリアでも思い当たるエピソードがあります。

元々、製造業の製品開発部門にいた私は、入社してからのキャリアも浅く、製品開発部門では決してNo.1の存在ではなく、稀有な存在でもありませんでした。

しかし、そこから本社の戦略を考える部門に移り、その配属先では、数年の開発経験でも貴重な知見の共有となりました。

さらに異動先で身につけた新たな専門性とのかけ合わせにより、希少性が高まり、組織に大きく貢献することができました。

「強み」を生かして幸せなビジネスライフを送れるかどうか、組織内での満足度を上げられるかどうかは、周囲の人間との比較で決まるということを身をもって経験しました。

雇われない働き方が幸せにつながるか

会社の看板がなくても一人で生きていけるようなスキルを身に着けよう。

企業に雇用されずに、時間や場所にも縛られない「ギグエコノミー」や「自由な暮らし」に憧れる人も少なくないでしょう。

しかし、ギグエコノミーが幸福への道かと言われれば、大きな疑問が残ると本書では述べられています。

2018年にオックスフォード大学がアジア圏の国でフリーとして働く658人にインタビューを行い、ネットを通じたギグエコノミーで人生の満足度が上がったかどうかを調べました。

そこでわかったのは、「最初はみんな自由に働けて気分が上がるが、長期的には心身の健康を崩す」という事実です。

不安定な賃金や勤務スケジュール、次の仕事が見つからない不安などがストレスになり、長く続けるほどストレスがたまっていくというのが理由のようです。

Alex J. Wood Vili Lehdonvirta Mark Graham (2018) Workers of the Internet unite? Online freelancer organisation among remote gig economy workers in six Asian and African countries

会社員をしているとフリーとして活躍している方の発信を簡単に見ることができ、非常に人生が充実しているように見えます。

実際に私達の目に飛び込んでくるのは、一握りの生存者であることを忘れてはなりません。

通勤時間の悪影響を軽視してはいけない

本書で紹介されているエビデンスのうち、ある幸福度とある幸福度を比較した研究結果が紹介されており、個人的には印象的でした。

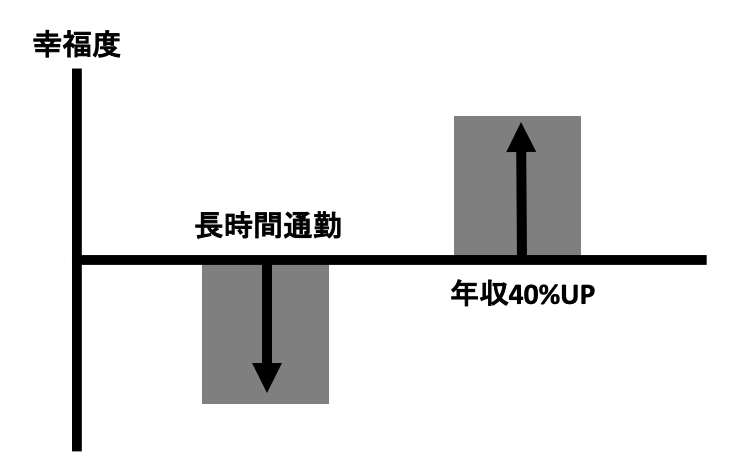

その一つとして、通勤時間のストレスがどれほどのものかを調べた、経済学者のブルーノ・フライが発表した論文があります。

この論文では1985 ~ 2003年にかけて行われた幸福度調査を分析し、「長時間の通勤がもたらすストレスの高さは年収が 40%アップしないと割に合わない」との結論を導き出しています。

Bruno S. Frey(2004)Stress That Doesn’t Pay: The Commuting Paradox

たとえば、長時間の通勤に耐えながら年収400万円をもらう人がいた場合、その苦痛は年収が560万円に上がらないと埋め合わせることができない、ということになります。

カリフォルニア大学では 10万人の健康データを分析し、通勤時間が長い人ほど肥満が多いうえに離婚率まで高いとの傾向も出ています。

長時間通勤は、あなたの体型と結婚生活にまでダメージを及ぼすことがわかっています。

Javier Lopez-Zetina (2006) The link between obesity and the built environment. Evidence from an ecological analysis of obesity and vehicle miles of travel in California

そして、仮に我慢して通勤をして、収入アップに繋がったとしても、これにより受けた健康や結婚生活のダメージを埋め合わせられるケースは限られているというのは、既にご紹介したとおりです。

危険な労働時間の目安

同じように、長時間労働の長時間は何時間以上と考えたらいいのか、さらにそのリスクは具体的にどれほどなのかもエビデンスが出ておりますので、私達も知っておいたほうが良いでしょう。

ヨーロッパ、アメリカ、日本などから約 22万人分のデータを集め、およそ 8年にわたる追跡調査を行った研究では以下のことがわかっています。

◉週の労働時間が 40時間までなら目立った問題は出ない

◉週の労働時間が 41 ~ 48時間になると脳卒中が起きるリスクが 10%高まる

◉週の労働時間が 55時間を超すと、脳卒中リスクが 33%、心疾患リスクが 13%、糖尿病リスクが 30%高まる

Mika Kivimäki et al. (2014)Long working hours, socioeconomic status, and the risk of incident type 2 diabetes: a meta-analysis of published and unpublished data from 222 120 individuals

データの傾向は世界中で一致しており、週の労働が 40時間を過ぎたあたりから体が壊れ始め、週 55時間を超えると確実にあなたの心身は崩壊に向かい始めることがわかります。

厚労省は月80時間を超す残業を「過労死ライン」に定めていますが、この基準よりもかなり下の段階から早期死亡リスクは高まることを労働者は知っておいたほうが良いでしょう。

職場の悪い人間関係を軽視してはいけない

職場の人間関係が悪い場合、そのことがどれほどのリスクに相当するのかも、私達は知っておいたほうが良いでしょう。

◉嫌な上司のもとで働く従業員は、良い上司のもとで働く従業員に比べて心臓発作や脳卒中で死ぬリスクが 60%高くなる

André Nyberg, Lars Alfredsson, Mika Kivimäki(2009)Managerial leadership and ischaemic heart disease among employees: the Swedish WOLF study

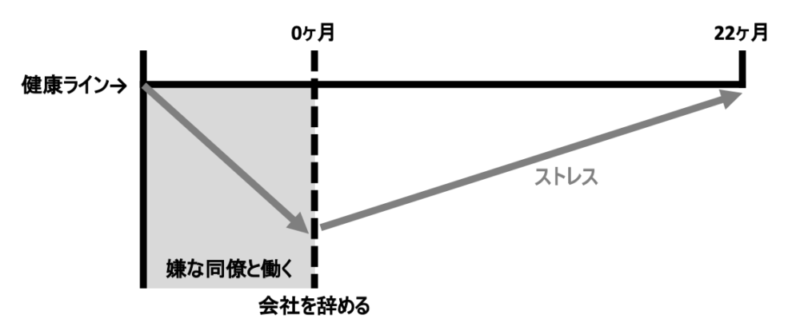

◉嫌な同僚のせいで悪化したストレスは、たとえ会社を辞めても健康的なレベルにもどるまで 22ヶ月かかる

Michael Housman, Dylan Minor (2015) Toxic Workers

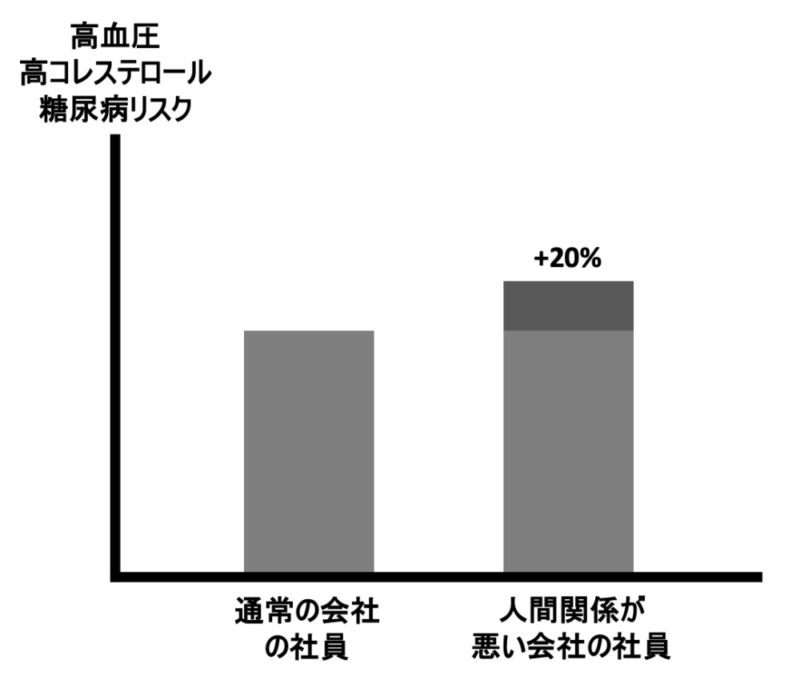

◉人間関係が悪い会社では、社員が高血圧や高コレステロール、糖尿病に悩む確率が 20%増加する

Toni Alterman et al. (2019)Trust in the Work Environment and Cardiovascular Disease Risk: Findings from the Gallup-Sharecare Well-Being Index

人間関係の悪化が健康におよぼす影響は計り知れず、そのダメージのレベルは長時間労働や福利厚生の不足の悪影響を上回ると本書では述べられています。

どれだけ業績が良い会社だろうが、嫌な人間に囲まれて過ごすだけの価値はないことがわかります。

バイプロLOG

バイプロLOG