Table of Contents

本を手に取ったきっかけ・感想

世界的ベストセラー『サピエンス全史』をより深く、立体的に読み解くための必携ガイドです。

『サピエンス全史』で人類史を大胆に描き直したユヴァル・ノア・ハラリさんの思想は、どこが革新的なのか。

そして、何を読み落としてはならないのか。

本書では、大澤真幸さん、福岡伸一さんへのインタビューなど様々な分野の専門家が『サピエンス全史』の核心テーマである「認知革命」「農業革命」などを多角的に論考しています。

本書の中でも個人的にはユヴァル・ノア・ハラリさんと池上彰さんの対談が印象的であり、この記事でまとめています。

ハラリさんの主張の魅力と限界を冷静に照らし出しながら、読者が自分自身の思考で人類史と現代社会を見つめ直すための視点を提供します。

『サピエンス全史』を既に読んだ人には“第二の読書体験”を、これから読む人には“最良の入口”を提供する内容になっており、知的興奮に満ちた人類史の旅を、より豊かにする一冊です。

今回は「『サピエンス全史』をどう読むか」を紹介します。

- 『サピエンス全史』をこれから読む人

- 『サピエンス全史』を既に読んだ人

人生に取り入れたい文脈

本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。

この記事では個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分だけを断片的に取り上げています。

必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。

農業革命は幸福につながったのか

『サピエンス全史』を既に読んだ人にとってはおさらいになりますが、農業革命は必ずしも個人の幸福には繋がらなかったのではないかと個人的に感じました。

その理由として、以下のような弊害があったからです。

本書では触れられていませんが、農業革命により(栄養状態の悪化は別として)人口増加寄与した一面があり、増えた人口を食べさせるためには、狩猟採集生活に戻れないという側面もありました。

格差の拡大

農業革命により社会的な階層制度、社会的な搾取が始まりました。

狩猟採集民は貧困もなく、金持ちと貧乏人、貴族と民衆との間にそれほどの格差もない小さな平等主義社会でした。

農耕が始まり、定住化し、収穫物を国に納めなければならなくなりました。

逆に言うと農業がなければ都市も王国も帝国も作れません。

より多く収穫できるような大きな王国や帝国ができて、社会的な階層や搾取、差別も始まりました。

大きくなった社会の秩序を保つためにはある程度必要だったのでしょう。

農業革命は王様や貴族、僧侶など人間の共同体の選ばれた人たちにとっては良いものでした。

一方で、民衆たちの生活は良くなるどころか、明らかに悪くなりました。

人の体と心は狩猟採集民として適応するために数百万年かけて進化してきました。

キノコを求めて森に入り、魚を釣るために海へ行き、リンゴをとるために木に登ってきました。

農耕を始めることになると、人々の多くは朝起きて畑へ行き、水路を掘って川から水を引き、種をまき、収穫し、トウモロコシを挽くようになります。

体にとってはこちらの方がずっと大変になりましたし、そのうえはるかに退屈です。

今日でもなお、何百万人もの人々の生活は20年、30年前より悪化しているとハラリさんは述べています。

例えば、スーツのためにバングラデシュで生地を作っている人は、1日12時間、週に7日、汚い工場で働いています。

彼らの暮らしは2万年前の狩猟採集民よりはるかに悪化しています。

栄養状態の悪化

農耕革命により、人間の栄養状態は狩猟採集時代よりもずっと悪くなりました。

狩猟採集民は様々な種類の動物や植物、キノコや魚などを食べ、そこから必要なビタミンやミネラルなど豊かな栄養をとっていました。

それに対して古代の日本や中国の小作人はほぼ米だけを食べていました。

ですから、ふつうの農民の食生活はひどく、栄養状態はかなり悪かったのです。

感染症の流行

農耕生活では、作物の世話に追われ、耕作地に縛られる、すなわち定住をしなければならないということになります。

その結果、感染症が彼らを苦しませるようになりました。

ほとんどの感染病は豚やニワトリといった家畜から人へと感染します。

狩猟採集民に感染病や流行性の病気はほとんどなかったそうです。

農民たちはこれらにもたいへん苦しめられることになりました。

勝者は小麦

『サピエンス全史』を読んで印象的だったのが、人は小麦により家畜化されたという発想であり、本書でも触れられています。

1万年前、小麦は中東の荒れ地に生える野草にすぎませんでした。

それが今は、小麦の作付面積は225万平方キロに及んでいるといいます。

これは日本の面積のおよそ6倍にあたる面積です。

ふつうは、ヒトは小麦を栽培化したという言い方がされます。

しかしハラリさんの発想では、われわれが小麦に家畜化されたという点が、印象に残ります。

ヒトは肉を食べるから太るとは限りません。

糖質を食べることでも太ります。

炭水化物に含まれる糖質は、体内で脂肪に変ります。

その脂肪は、運動によって燃やさないかぎり体内に蓄積していきます。

小麦や米を主食にすることで、ヒトは肥満を手に入れました。

もちろん、バランスのよい食事と適度な運動を心がければ肥満を回避することができます。

しかし、食べるために運動するという状態は本末転倒であり、小麦に家畜化されたという発想も一理あることがわかります。

サピエンスが犯した罪

『サピエンス全史』を読んで印象的だった点であり、本書でも触れられていた点として、ホモ・サピエンスは何千年にもわたって生態系を変え、さらに破壊してきたということです。

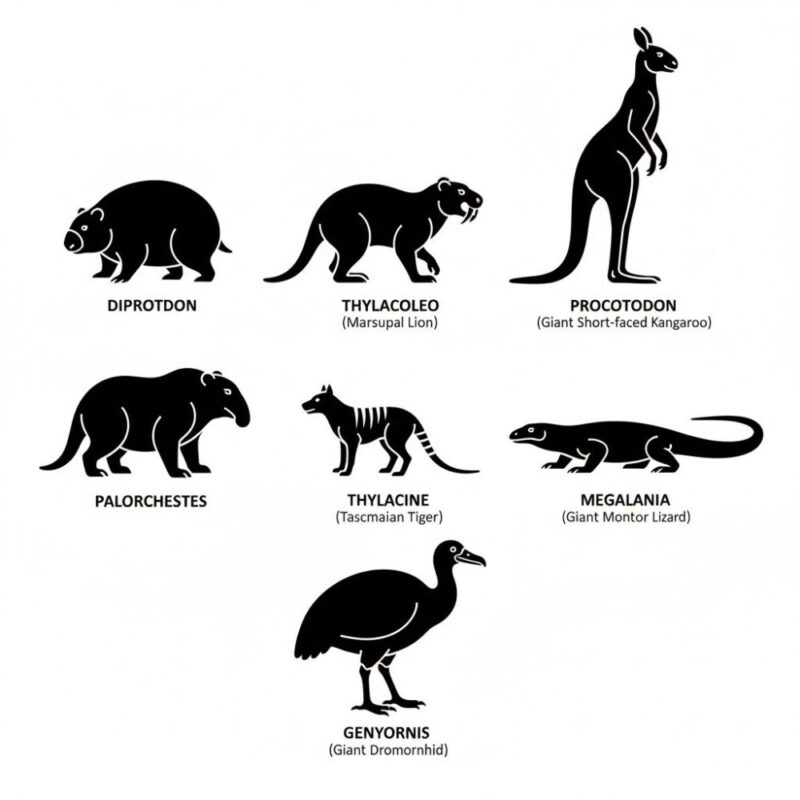

およそ5万年前に最初の人類がオーストラリアに到達した時、短期間のうちにオーストラリアにいた大型動物の90パーセント以上を絶滅させている証拠があります。

同じように、およそ1万5千年前に最初の人類がアメリカに到達した時、大規模な環境破壊を引き起こし、アメリカにいる大型動物の70パーセントを絶滅させたことがわかっています。

ホモ・サピエンスはどこへいっても生態系を破壊し、その地にいる動物を絶滅させる生態系のシリアル・キラーだといえます。

これは決して農業革命の後に限った話ではなく、人々が村や都市を建設し、米や小麦を栽培し始める以前に、この惑星の地上で生きる哺乳類のおよそ50パーセントを絶滅させてしまいました。

過去2世紀の間だけではなく、数千年も昔から私たちの種は環境にとてつもない大きなネガティブなインパクトを与えてきました。

そして、今、それが加速しています。

今日、世界では地球上に残っている動物の大多数は人間か家畜、つまり私たちが飼育し自分たちのために役立てる豚やニワトリ、牛で占められています。

地球上の大型動物の90パーセント以上は家畜です。

科学的には、犬より豚の方がずっと賢いことがわかっています。

彼らはとても賢く社会性のある動物であるにもかかわらず、まるで肉を生産する機械のようにしか扱われていません。

私たちは、こうした動物が感情と感覚をもち、痛み、落ち込み、悲しみを感じると考えることができないのです。

人間は豚や牛や他の動物たちのこととなるとだれも全く気にかけませんが、自分たちのペットのことだけは気にかけるということにハラリさんは注目しています。

私たちホモ・サピエンスは決してすてきな生き物とはいえないのです。

市場の力は人類を明るい方向へ導くとは限らない

これは日々感じていることですが、市場に流れるお金は、必ずしも人類にとって最適な先に流れるとは限らないという点です。

わかりやすい例としては、地政学リスクの高まりから、軍事産業にお金が流れる例でしょうか。

地政学的リスクにより、軍事産業の需要が高まり、お金が流れますが、私たちが制御できない兵器の開発が進み、その結果人類の未来に暗い影を落とす可能性さえあります。

ハラリさんは、地球温暖化や人工知能、バイオテクノロジーなどについて真剣に政治的議論を始めることがとても重要だと述べています。

そうしなければ、市場の力が私たちに代わって選択をし、私たちが間違った選択をさせられる危険性がとても高いということを懸念しています。

私たちは市場の力が人類にとって最適な選択をすると信じてはいけません。

バイプロLOG

バイプロLOG