Table of Contents

本を手に取ったきっかけ・感想

アンパンマンの生みの親であるやなせたかしさんは、舞台美術、作詞家、放送作家、絵本作家、漫画家など幅広い分野で活躍されていたいました。

フリーになる前は、サラリーマンをしています。

徴兵されるまで東京田辺製薬の宣伝部で広告宣伝の仕事をしていました。

戦争を経て、高知新聞社にて「月間高知」の編集室で編集とデザインの仕事をしていました。

その後、東京に移り三越百貨店の宣伝部でデザイナーとして宣伝やパッケージデザインの仕事をしていました。

私がこの書籍に興味を持ったきっかけは、やなせさんのキャリアの歩みになります。

活躍の場をどんどん変えたり、広げていくやなせさんのキャリアデザインは、現代社会を生きる我々にとっても参考にできる点が多いのではないかと感じました。

やなせさんがここまで幅広く活躍された秘訣を本書を通じて少しでも知れたらと思いました。

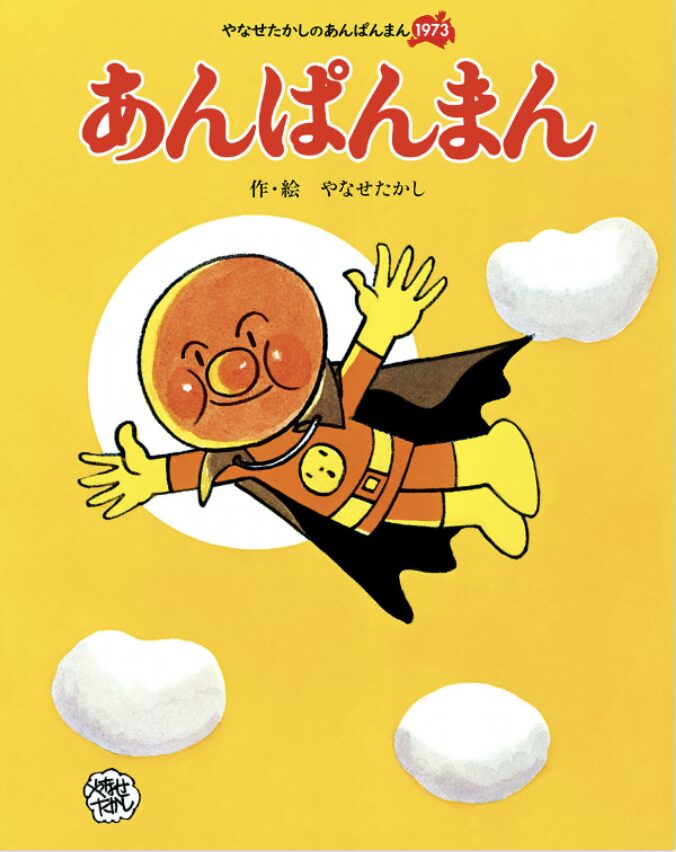

また、読み終えて印象に残ったのはアンパンマンの誕生秘話になります。

アンパンマンが誕生したのは、やなせさんが経験した戦争が背景として大きいことがわかりました。

アンパンマンに込められた想いや、「やなせたかし」という人物についてかなり興味を持ちましたので、私自身は本書を読んだ後にNHKの連続テレビ小説「あんぱん」も全て鑑賞しました。

今回は柳瀬 博一さんの著書、「アンパンマンと日本人」を紹介します。

著者の柳瀬 博一さんは東京科学大学のメディア論の教授で、やなせたかしさんとは名字が一緒ですが、親族というわけではありません。

- キャリアを考えている人

- アンパンマンの背景をより深く理解したい人

- 本質的な「正義」とは何かを考えてみたい人

人生に取り入れたい文脈

本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。

個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分だけ取り上げています。

必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、本記事は単なる要約ではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。

やなせたかしのキャリア

分野横断型

やなせさんはサラリーマン時代に雑誌のインタビュー記事の取材と構成や広告の仕事をしていました。

三越百貨店の宣伝部を辞めた後、フリーに転身し、漫画、絵本、ラジオ番組の台本、キャラクターデザイン、テレビ映画の脚本、作詞など、ジャンルを問わず「頼まれたら断らない」スタンスで活動したそうです。

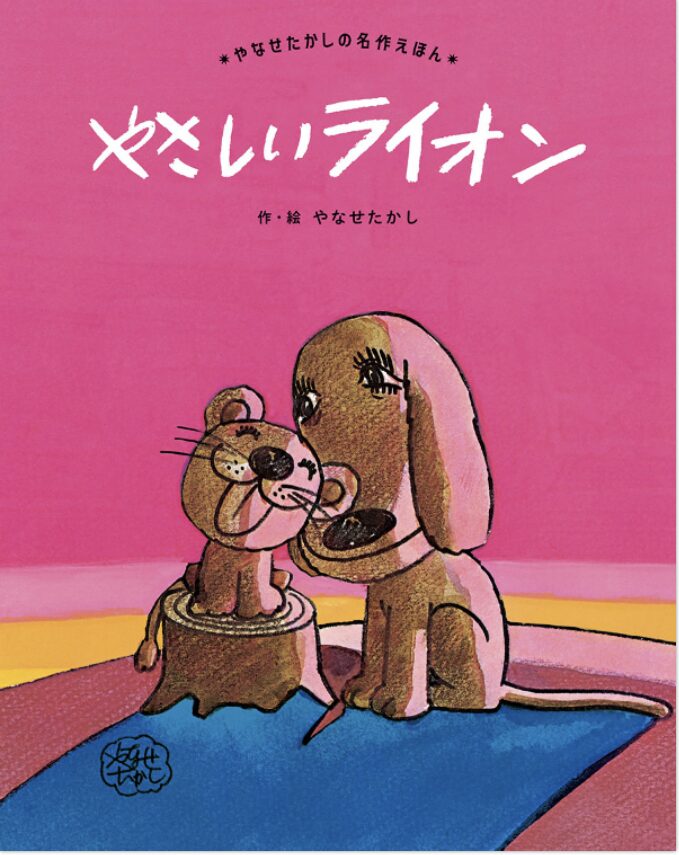

やなせさんの出世作『やさしいライオン』は、ラジオの脚本から始まり、雑誌連載を経て、絵本になり、わずか3年で映画になりました。

ここまで短期間で広がった理由は、ラジオ脚本、雑誌連載、絵本の執筆と作画、キャラクターのデザイン、映画の監督・脚本・美術、劇中歌の作詞も、すべて、やなせさん一人でやっていたからです。

自らを「便利屋」と卑下してきましたが、今で言うとマルチクリエイターです。

多分野にわたる秀でた才能はもちろんのことでしたが、分野横断型のキャリアを形成してきたことで、今までにない価値を、今までにない量とスピードで生み出せたのではないかと思います。

分野に特化した知識については今後、AIに置き換わることも想定されますが、やなせさんのように分野横断的に専門性を組み合わせることが、人間の仕事の価値になってくるのではないかと想像しました。

母屋を乗っ取らずに期待に応える

頼まれ仕事の場合、やなせさんは与えられたオーダーに120%応えました。

「千夜一夜物語」の制作にあたっては手塚治虫のオーダーに数々のキャラクターデザインで応えました。

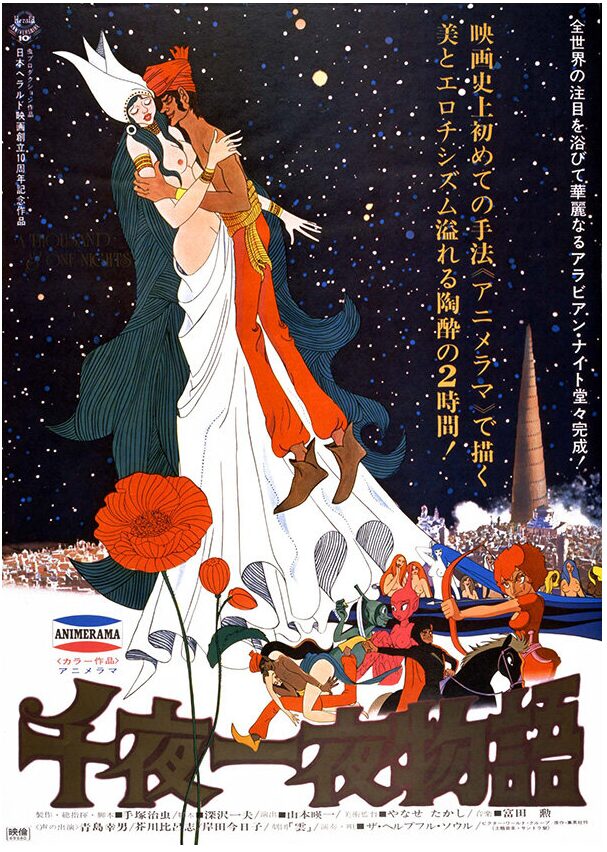

千夜一夜物語

手塚治虫の長年の夢であった「大人向けのアニメーション映画」第1弾として作られた本作は、美術監督のやなせたかしをはじめ、音楽に冨田勲、声優陣にも青島幸男、芥川比呂志、岸田今日子など、当時から活躍していた才能を総結集してつくられました。

タイトル通り、「アラビアンナイト」をモチーフとしたオリジナルストーリー。子供向けの作品では描かれないエロティシズムやアクションをふんだんに描いています。

©TEZUKA PRODUCTIONS

しかも頼む側にとって安心だったのは、やなせさんは母屋を乗っ取るようなことは絶対にしない人だったからです。

人は大きな成果を挙げると、ついつい、しゃしゃり出てしまいがちです。

やなせさんは大きな成果を挙げても、天才たちを出し抜いたり、仕事をぶんどったりするようなことが決してありませんでした。

やったことがないことに挑戦する

やなせさんがジャンルを問わず活躍されたのは、今挙げた、母屋を乗っ取らずに期待に応える仕事ぶりや「頼まれたら断らない」スタンスが関係していそうです。

さらに付け加えるとすれば、自身がやったことがない仕事でも挑戦する姿勢も関係しているのではないでしょうか。

やなせさんは、手塚治虫をはじめ、いきなり天才たちから声をかけられ、仕事を受注することがしばしばありました。

頼まれた仕事は何でもしていたやなせさんは自らを卑下して「困ったときのやなせさん」と称しましたが、彼が受けた仕事の多くは、「まだ誰もやったことのない、前例のない仕事」でした。

自分に経験がないどころか、声をかけてきた天才もやったことがない。つまりお手本がない仕事になります。

「難しいかな、と思う仕事ほど引き受けてしまったりする」(『人生の歩き方 やなせたかし』)。

やなせさんは「未知の仕事に飛び込む勇気と好奇心」の持ち主でした。

天才たちは、やなせさんがまったく新しい仕事をオファーしても躊躇なく飛び込んできてくれる「勇気と好奇心」を持ち合わせ、今までにない価値を生み出してくれることを期待したのではないかと本書では述べられています。

やなせさんがどのような気持ちで天才たちの仕事を受注してきたのかはわかりませんが、私がやなせさんのような才能を持ち合わせて、天才たちから声をかけられるような存在であればどのような姿勢でプロジェクトに取り組むか想像してみました。

例えやったことのない仕事でも、天才たちは自分を必要としてくれているという事実があります。

天才たちの人選を信じて、自身は経験がないとかつべこべ考えずに、やってみようじゃないか。と考えるかもしれません。

ライフワークをもつ

やなせさんの仕事は、はっきり2つに分かれると本書では述べられています。

1つはライフワークで、もう1つは頼まれてやる仕事になります。

ライフワークは「アンパンマン」や「やさしいライオン」など、自分の信念を貫く作品です。

ライフワークに取り組む際、やなせさんは徹底的にがんこです。

全部自分でやります。

「アンパンマン」のように、すぐにヒットせずに専門家や業界人から馬鹿にされたり、やめろと言われるものもありました。

しかし、ライフワークの仕事に対しては他人の言うことを聞きませんし、妥協しません。

一方、頼まれ仕事の場合、期限を守りますし、与えられたオーダーに120%応えます。

手塚治虫の作品のキャラデザインなどが例として挙げられます。

前述の通り、受注先の母屋を乗っ取るようなことは絶対にしません。

人は誰もが、好きなことをして食べていけるとは限りませんし、すぐに結果が出るとも限りません。

世の中には、需要と供給があり、自分の才能や、好きで打ち込めることが、必ずしも需要とマッチするかどうかもわからないからです。

時間が過ぎてから、ライフワークとして取り組んでいた作品が注目され始めるということもあるでしょう。

内発的なライフワークを持つことは生きる上で欠かせないなと思いました。

また、自分の場合は、目の前のタスクや短期的な物事に自分の時間の100%を投入する人生にならないように意識しようと感じました。

実際にやなせさんがどこまで折り合いをつけていたのか、意識的に仕事とは別のライフワークという考えを持って活動されていたのかどうかは分かりません。

しかし、NHKの連続テレビ小説「あんぱん」では、フリー転身当初、いずれ漫画家一本で食べていきたいと、もがいている様子が描かれていましたので、当初はライフワークと受注仕事の2本柱でいいんだと割り切るのは難しかったのかもしれません。

漫画

絵に自信をなくしたぼくは

一年間郷里の新聞社につとめたあと

上京してデパートの宣伝部に入りました

そのころ

岡部冬彦や小島功や

根本進や手塚治虫と

しりあいました

そしてぼくも漫画をかきはじめたのですが

仲間のなかで

ぼくはいちばん才能がありませんでした

それでも退職して

ペン一本をたよりの作家生活に

入ったのです

・・・・

特に、連続テレビ小説ではしばらく漫画を描けないスランプの時期があり、受注仕事をたくさん受けることで漫画を描くライフワークから目を背けていたような、葛藤のシーンが印象的でした。

目の前のことばかりに振り回されず、内発的なライフワークがある人生を目指したいです。

自分はいったい何なのか?

三越の宣伝部を辞めてフリーになったとき、やなせさんは「自分はいったい何なのか?」と悩んだそうです。

1950年代半ばから 1970年代にかけて、漫画家の仕事をしながら、頼まれたら断らず、どんな仕事でもこなしたのは、当時不安があったのもあると思われます。

「それいけ!アンパンマン」の主題歌、「アンパンマンのマーチ」の歌詞に「なんのために生まれて なにをして生きるのか こたえられない なんて そんなのは いやだ!」というのがあります。

これは、やなせさんの作詞で、およそ、乳幼児向けの歌詞ではありません。

これはやなせさん自身が幼少期から味わった肉親との死別や別れ、過酷な戦争体験、クリエイターとして苦闘した日々を経た経験と重なります。

「正義」について

アンパンマンが追求している正義については、やなせさんご自身の戦争体験が出発点になっていたことが非常に印象的でした。

戦争を経て戦前に「正義」と考えられていたものは、敗戦と同時に簡単にひっくり返るということを経験しました。

戦前に正しいとされてきた教科書に記載されていた軍国主義的な内容が終戦後に黒塗りされたことが例として挙げられます。

偽物の正義は社会が変革すると簡単にひっくり返るのです。

スーパーマンなど、戦勝国アメリカのヒーローは自分の正義を疑わず、暴力で悪を倒します。

見た目もかっこいいです。

やなせさんはそのような自己陶酔的な正義観に違和感を抱きました。

そのような中、やなせさんは普遍的な正義を探し続けました。

やなせさんは自身の戦争体験から、敵味方を超えて人間を苦しめる普遍的なものは「飢え」だという結論に至りました。

国家や勝敗に依存せず、普遍的に人を救う行為として、飢えた人に自分の顔を食べさせてパンを与えるアンパンマンのキャラクターに本当の正義を再現させました。

はじまりは、わからない

・・・

「やなせさんは

顔を食べられてほっぺたのこけた

アンパンマンですね」

といわれたことがある

ぼくとはまるで似ていないが

アンパンマンについて話すことは

あるいは自分史と重なるかもしれない

お恥ずかしいがしかたがない

アンパンマンのコンセプトとしては「スーパーマン」の外見的フォーマットを借りながら、アンチテーゼとして「飢えた人に自分を分け与える」存在となっています。

アンパンマンの〝たましい〟はお腹の減った人にアンパン =顔を食べさせる。困った人を助けることです。

アンパンマンにとって、顔は置き換え可能なものです。

新しい顔にすげ変わってもアンパンマンのキャラクターは一貫しています。

ばいきんまんをやっつけたり、怪ロボットを退治したりするのも、ばいきんまんや怪ロボットのせいで「困っている人」がいるから、やっつけるのです。

退治すること自体が目的ではありません。

ばいきんまん登場

光に対する影

影がなければ光もないた

全身まっくろけ

紫色の鼻と唇の正義の敵

どこかにくめない悪役は

闇の中からとびだしてきた

ハ行で笑うハヒフヘホー

わかれるときにはバイバイキーン

最後はアンパンチでやられるが

次の回では平気な顔で大あばれ

アンコに塩味、料理にスパイス

アンパンマンにはばいきんまん

バイプロLOG

バイプロLOG