Table of Contents

本を手に取ったきっかけ・感想

がんで余命宣告を受けた著者が、娘たちに将来、 自分の力でお金を増やす方法を伝える目的で書いた書籍です。

資産5億円を築いた著者の投資法を紹介するものですが、投資法は私自身にとって新たな気づきになるものが多かったです。

また、父が娘にあてた内容ということもあり、著者の人生の教訓も非常に印象的で、中でも働くということについて考えさせられる内容でした。

今回はたーちゃんさんの著書「50万円を50億円に増やした投資家の父から娘への教え」を紹介します。

- 個人投資家

- 株式投資に興味がある人

- FIREをしようか悩んでいる人

人生に取り入れたい文脈

本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。

個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分を中心に取り上げています。

必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、本記事は単なる要約ではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。

人間の基本は「労働」

著者は一度、FIREして専業投資家になってみたけれど、半年で飽きたそうです。

平日の昼間からゲームざんまい、雀荘通いをして自由を謳歌したものの、多くの人が憧れるFIREの生活は本当に暇で退屈なものだったと述べています。

働かずにお金を稼ぐ、お金を投じて株主になって不労所得を得ることに憧れを抱く風潮があります。

株を始めたばかりのころの著者自身もそう思っていたそうですが、投資家がすごいなんてことはないと、いまではわかったそうです。

半年のFIRE経験を経た後、フリーランスの麻酔科医として社会復帰して、その後、依頼される仕事が増えていきました。

その結果、誰かに求められる社会との結びつきというのは、半年だけ体験したFIREの自由気ままな生活にはなかったものであり、純粋に生きる活力になったそうです。

人間の基本は「労働」にあると著者は言います。

労働を通じて社会に貢献したり、仕事そのものに生きがいを見出したりするほうが、よほど尊いと著者は振り返っています。

若い時に頑張った仕事は一生の糧になることが多い

著者の人生経験からもう一つ印象に残ったことがありました。

著者は元々医者でしたが、半年のFIRE経験を経た後、フリーランスの医者として再び社会に貢献することになりました。

ベルギーの劇作家・詩人モーリス・メーテルリンク(1862~1949年)の童話『青い鳥』に、幸せの青い鳥を探し求めて旅をしていたが、夢からさめたら、飼っていた鳥が青いことに気づいたという話があるそうです。

著者も同じような思いに駆られたそうです。

どういうことかというと、人間は20代で頑張った仕事は一生の糧になることが多いそうで、その強みを生かして社会貢献することこそが、幸せへの近道なのかもしれないと思ったそうです。

そう考えると、20代のキャリアは結構大事だなと感じました。

そして、この点に関してもう一つ私の解釈を付け加えたいと思います。

著者の場合、株は「好き」だけど、医師としての仕事は「好きではないけど、嫌いでもない(ほどほどに)」という程度の熱意だったそうです。

しかし、若い時に取り組んだ「好きではないけど、嫌いでもない」医者としてのキャリアが結果的には生活の糧の一部になっているのです。

なので、嫌いでなければ若い時にがむしゃらに頑張ってみるということもアリなのではないかと感じました。

特に、何よりも優先したい趣味がある場合、仕事との距離感は難しいですが、あえて趣味以外のものを捨てる必要もないのかもしれません。

資産バリュー

この記事では、投資の話よりも著者の人生における教訓の方をたくさん取り上げていますが、本書は投資本としても非常に優れているという感想を持ちました。

その中でも印象に残っているのが、個別銘柄が保有している資産(不動産や有価証券)のバリューに注目をするというものです。

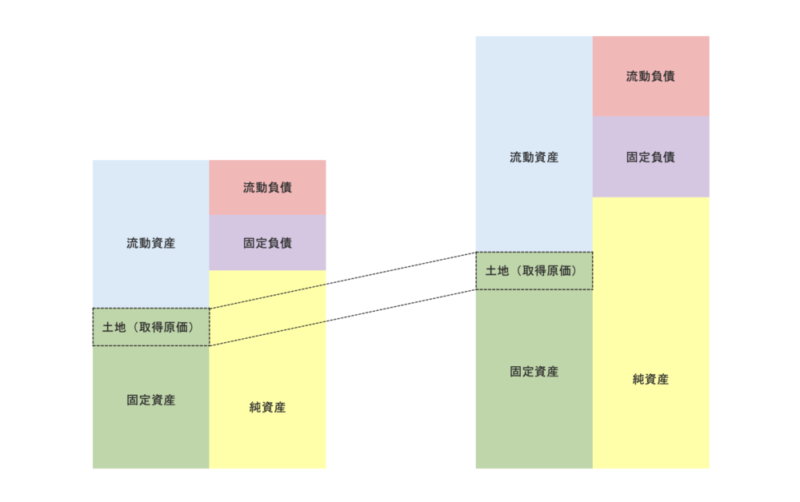

有価証券報告書において不動産(固定資産)は原則、取得原価(購入時の価格)で記載されます。

したがって、土地を買ったのが昔であればあるほど、「帳簿価額では安く計上されているけれど、いまの価額(価値)に換算すると、ものすごく高くなっている」ことが期待できます。

設立して間もない新しい会社だと、たとえ土地を持っていたとしても、取得時からそれほど価格が上がっていないことが多いですが、昔からある老舗企業のほうが、資産バリューの期待値は高いことが想像できます。

資産バリューの期待値が高い銘柄では土地や有価証券を売却して株主還元に回したり、新しい事業を展開したりすることで、株価は上がっていくことが期待されます。

バイプロLOG

バイプロLOG