Table of Contents

本を手に取ったきっかけ・感想

学習とは何か、教育との違いにについて言語化されており、その内容が印象的でした。

自身の学習や子供の教育にも取り入れたい考え方でした。

本書を通じて「学ぶ」という概念をアップデートすることができました。

学校教育は長い人生の中でも小さな箱にすぎません。

学校教育を終えた後にも学び続けることが大切だということ、最新学習歴を更新し続けることが重要だというのが本書の主張です。

今回は本間 正人さんの著書、「100年学習時代: はじめての「学習学」的生き方入門」を紹介します。

- 学校教育後の学びを考える社会人

- リスキリングに興味がある人

- 仕事以外の学びを通じてキャリアを広げていきたい人

人生に取り入れたい文脈

本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。

個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分だけ取り上げています。

必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、本記事は単なる要約ではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。

学生で学びを終えるのはあまりにも早い

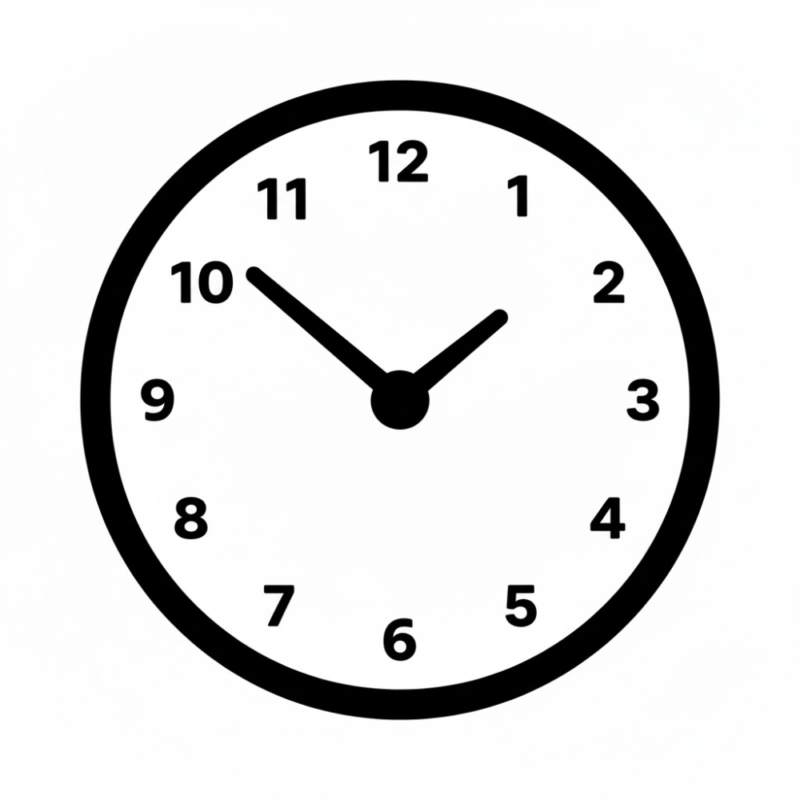

人生100年を1日24時間に換算すると次のようになります。

15歳 3:35

20歳 4:48

25歳 6:00

30歳 7:12

35歳 8:24

40歳 9:36

45歳 10:46

50歳 12:00

55歳 13:12

60歳 14:24

65歳 15:36

70歳 16:46

75歳 18:00

80歳 19:12

今、50歳の方がちょうどお昼の12時、ランチタイムです。

それよりも若い方は、まだ「午前中」ということになります。

社会人になる前に学校を卒業して、人生で学ぶのを終わるというのは早すぎないでしょうか?

学校だけが学びの場ではない

また、学校だけが学びの場ではないはずです。

最後に学校を卒業した後、その人が仕事の中で、あるいは、さまざまな人間関係を通じて学んできたこともまた、学歴と同様に、場合によってはそれ以上に、重要なのではないか?というのが本書の主張です。

中原淳さんの著書「学びをやめない生き方入門では」7つのバイアスが私達の学びを邪魔していると述べられています。

7つのバイアスのうち、新人バイアス(学び=若い人・新人のもの)や学校バイアス(学びなら学校や教育機関で・学生のすること)が本書でも中心に取り上げられている代表的なバイアスです。

自己ベストを更新すること

特に大人の学習において自己ベストを更新するという考え方が印象的でした。

同時にこれは無理なく、自分のペースで続けることも重要であると感じました。

例えば本書では最先端の科学技術や国際社会の動向など必ずしも最新であることに引っ張られる必要はないとしています。

重要なのは、学習者にとって「最新」であることです。

たとえば、ギリシャ哲学や中国古典、仏教や伝統文化・芸能、工芸などを学ぶことも、その人にとって初めてのことであれば「最新」の学習になります。

他者との比較は関係なく、「自己ベストを更新する」という意識を持つことが大事だと感じました。

新しいことを取り入れて人生を豊かにするということにもつながるのではないかと個人的に感じました。

それぐらい、肩の力を抜き、継続することを心がけたいです。

学び続けることは「生きる力」

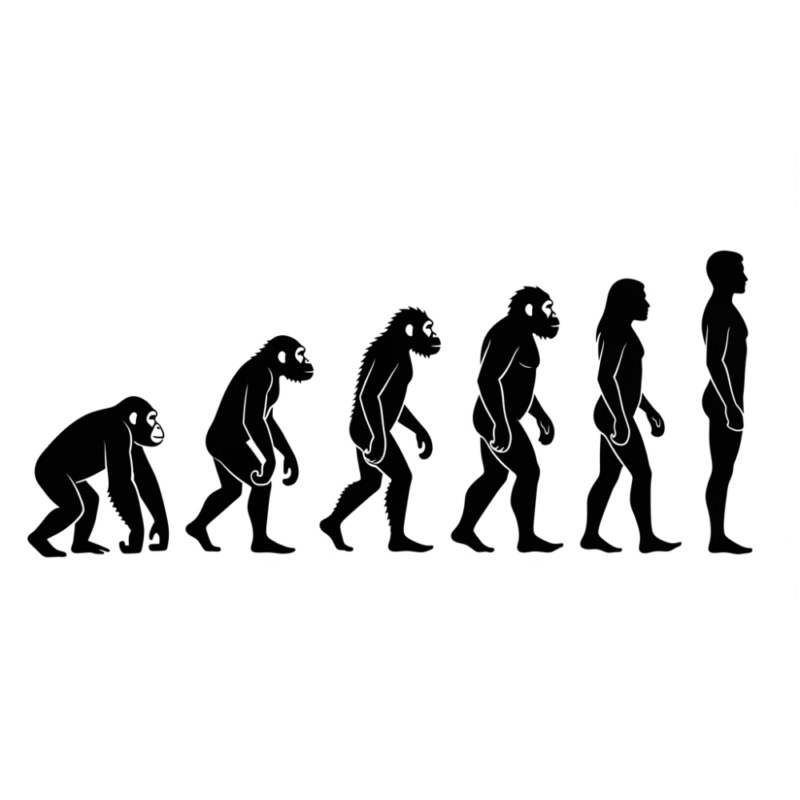

著者は、「学習は進化の一部である」と考えています。

あらゆる生物は変異と適応を繰り返し、進化します。

進化の一部として、一世代の間に行動の変化が確認できるものを「学習」と呼びます。

ユヴァル・ノア・ハラリさんの著書「サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福」では人類が発展した要素の一つとして、認知革命を挙げています。

サピエンスは認知革命以降、自らの振る舞いを素早く変えられるようになり、遺伝子や環境の変化をまったく必要とせずに、新しい行動を後の世代へと伝えていった。

サピエンス全史|ユヴァル・ノア・ハラリ著

私はこの中で、遺伝子の変化や生物学的進化を待たなくても、一世代、1人の人生の中で学習し、人間にとってよりよい社会を作り出せる、あるいは自らのふるまいを変えられる可能性があるのが、人類の強みだと感じました。

本書でも、人類は自ら意識して、学習の目的を設定したり、学習の方法を工夫したり、他の個体と協働して学習したり、学習速度を高めることができる点に優位性がある生物だと考えられると述べています。

ダーウィンが提唱した「適者生存の法則」では、「滅びずに生き延びていけるのは最強の動物ではなく、環境の変化に最も適応した生物だ」としています。

確かに生物の歴史を振り返ると、太古の時代、人間よりも強い生物はいくらでもいました。

恐竜などはその最たる例です。

もし最強の生物が生き延びられるのだとしたら、現代の地球にもティラノサウルスが跋扈していたことでしょう。

学び続ける営みは環境に適応する営みになりますので、「生きる力」を絶え間なくバージョンアップすることになります。

こうした環境の変化は、子どものときだけに起こるわけではありません。

そのため、子供の時だけ学べばいいというものではなく、一生を通じて、次々に訪れる変化の波をとらえ、うまく適応するために取り組まなければならない営みであることがわかります。

学ばないことは環境の変化に無防備で生きていくということに等しいです。

学習は内発的なもの

教育は外からの働きかけであり、学習は内からの働きかけだと本書では述べています。

学びは学校でするものというバイアスは日本人に強いように感じます。

そして、私達大人が受けてきた教育は、学校で先生から生徒に一方向で教えられる(外から与えられる)というものが大半だったのではないでしょうか。

まず私たちは、教育的発想から学習的発想へと転換を遂げ、学ぶ側=学習者を主役として考えることが必要なのです。

学ぶこと、すなわち学習は環境に適応することだと紹介しました。

環境を切り拓いていくために、自分で学ぶ必要があります。

「教わる」は受動的行為であり、「学ぶ」は能動的な行為です。

したがって、学習者には主体性と責任も必要となります。

これまで「教わる」一辺倒で、うまくいかなければ「学校が悪い」と文句を言うだけだった人は、認識を改める必要があるでしょう。

バイプロLOG

バイプロLOG