Table of Contents

本を手に取ったきっかけ・感想

定年後田舎に引っ越しをした両親が最近再就職をしました。

皆さんの中には、定年後の老人で田舎で働き口を探すのは難しいのではないかと思われた方もいるかもしれません。

しかし、意外なことに、どこも人手不足で65歳以上であっても複数の企業・自治体から採用がありました。

人口減少に伴う人手不足、インフレなど、日本で起こっている構造的な変化を知り、これから起こる変化に対応するために本書を選びました。

人口減少経済の行き着く先はどのような社会なのでしょうか。

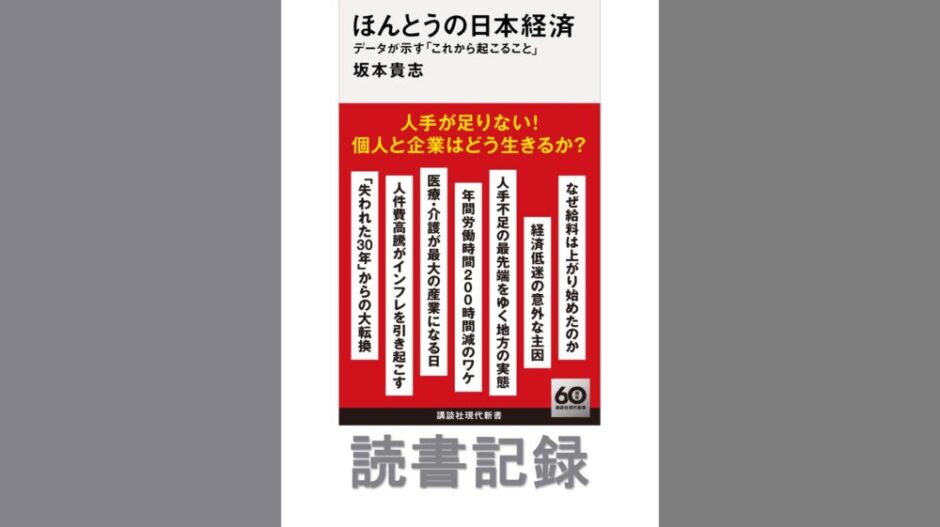

今回は坂本 貴志さんの著書「ほんとうの日本経済 データが示す「これから起こること」」を紹介します。

- インフレや人手不足など、最近日本社会が変わってきたことに不安を感じている人

本書を読んだ感想ですが、デフレマインドからインフレマインド、人口増マインドから人口減マインドへと、個人も社会もアップデートしなければならないと感じました。

我々が生活をする日本という国は、人口が減り、経済も縮小し、国際競争力も低下することが容易に想像できるので、後ろ向きな話な話ばかりなのかなと思っていました。

本書を読まれた方は色々な感想を持たれるかもしれませんが、私自身は、前向きな部分もあるように感じました。

どういうことなのか、以下より紹介していきたいと思います。

人生に取り入れたい文脈

本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。

個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分を中心に取り上げています。

必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、本記事は単なる要約ではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。

市場メカニズムが健全に働くようになる

私がこれから人口が減少する日本社会において前向きに感じたのが、市場メカニズムが健全に働くようになるという点です。

どういうことかと言うと、植田日銀総裁前の黒田さん時代には、大規模な金融緩和を行い、需要を喚起するということを行ってきました。

結局、大規模な金融緩和を行っても需要を喚起することができなかったのですが、今後も財政・金融政策は需給環境を決定する主役にはなりえません。

人口減の日本社会では構造的な人手不足が、供給制約となり、需要に対して、供給が足りなくなることによって、需給環境が変わるというのが本書の主張です。

簡単に言うと、いくら金があっても、働いてくれる人がいなければ、私達が求めるサービスを十分に提供できない社会になるということですね。

私がポジティブに捉えているのはドーピングのような財政・金融政策で需要を喚起する必要がなく、経済全体の供給能力をいかにして高めていくかということが日本経済を左右するということです。

人手不足が常態化するこれからは、市場メカニズムが健全に発露します。

企業の変革を促す圧力となり、日本経済のさらなる高度化を促す原動力となるのです。

人手不足による持続的な賃金上昇と物価上昇

バブル経済崩壊以降のデフレ社会において、企業は安い労働力を活用することで生じた余剰を企業の利益として計上することができました。

これまで日本の労働市場は、女性や高齢者の労働参加余地がありました。

この潜在的な労働力のプールが日本の賃金水準を抑え込んでいた側面もあったのだと考えられます。

しかし、現在我が国の女性や高齢者の労働参加率はOECDの中でも最高水準であり、年金を受給している65歳以上の人にも労働参加してもらわないといけません。

しかし、65歳以上になると健康状態にも個人差があり、若手ほど職務を遂行することも難しくなってくるでしょう。

そのため、今後は若い移民を受け入れない限り、潜在的な労働力のプールはあまり残っておらず、経済の局面はこれまでと明らかに異なる状況にあることが分かります。

人手不足が深刻化することで、賃金を上げなければ人を確保することができず、さらに持続的な賃金上昇が物価の継続的な上昇にもつながります。

人手を確保するために人件費が上昇する世の中で、企業が成長していくためには、価格に転嫁することも必然ですが、人件費単価の上昇についていくために、人手を減らしていくことが、合理的な選択となっていきます。

先進技術を活用した業務効率化を加速させる必要があります。

人件費単価を抑えながら人手を増やしていた企業も多くありましたが、これからの時代は、真逆の考え方をしなければなりません。

今後私達が日本の社会で心配しなければならないのは、失業者の増加ではありません。

供給能力の上昇が需要の拡大に追い付かないことなのです。

バイプロLOG

バイプロLOG