Table of Contents

本を手に取ったきっかけ・感想

今回は橘 玲さんの著書、「不愉快なことには理由がある」を紹介します。

本書は、人間の不都合な真実に焦点を当てています。

人間にはこの不都合な真実があるために、不幸な結果に陥りがちなのですが、不都合な真実を知ることで人間が直面する問題への向き合い方も変わるのではないかと感じました。

図書館の返却棚にあって興味を持った本で、私が読んだのは2012年に発行された初版ですが、現在は、以下の改訂版があるようです。

- 世の中の仕組みをもっと知りたい人

- 日々のモヤモヤを整理したい人

人生に取り入れたい文脈

本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。

個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分だけ取り上げています。

必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、本記事は単なる要約ではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。

いじめ自殺はなぜ公立中学で起こるのか

いじめ自殺が公立中学校に偏りがちな理由を深堀りすると不都合な真実が見えてきます。

公立中学校の教員は公務員です。

みなさんも御存知の通り、公務員はよほどのことがない限り解雇をされることはありません。

いじめ自殺のような事件が起きると社会からバッシングされますが、首をすくめて嵐が過ぎるのを待っていれば、いずれは平穏な生活が戻ってきます。

また、中学校までは義務教育ですので、私が生きてきた人生では、たとえ問題がある生徒でも学校によって強制的に退学させられるような事例は一度も聞いたことがありませんでした。

一方で、都市部の私立中学はどうでしょうか。

激しい生徒の獲得競争をしていて、いじめ自殺はもちろんのこと、「あの学校は荒れている」という評判が立っただけで、優秀な生徒を他校に取られてしまいます。

入学者が激減すれば経営が成り立ちません。

学校は倒産、教師は解雇されてしまうかもしれません。

私立中学の経営陣や教師は、「悪い評判を立ててはならない」という強力なインセンティブに動かされています。

これは不都合な真実ですが、私立中学では、いじめを根絶するために、問題のある生徒は片っ端から退学処分にしてしまいます。

これはかならずしも「教育的」とはいえませんが、それでもいじめに対する生徒のインセンティブを大きく変えます。

これも不都合な真実ですが、率直に私は親として、教師も生徒も適度に緊張感もって学校生活を送っている私立の方が安心して子どもを託せると感じてしまいました。

宝くじは愚か者に課せられた税金

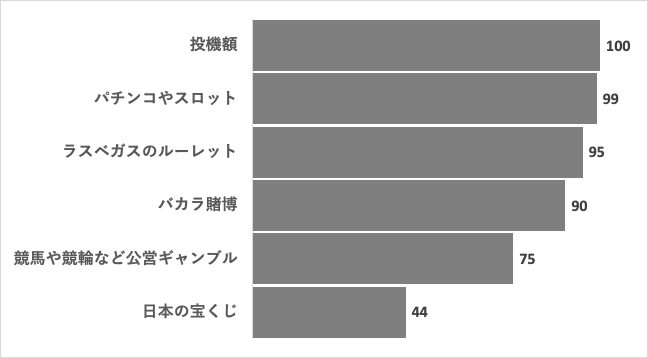

物事を期待値で考えることは重要です。

例えば、ある賭けに100円を投じたとき、平均してそのうちいくら払い戻されるのかということについて、ギャンブルの期待値を考えてみましょう。

競馬や競輪など公営ギャンブル:75円(経費率25%)

ラスベガスのルーレット:約95円

パチンコやスロット:約99円

バカラ賭博(トランプを使ったカジノゲームの一種):約90円

日本の宝くじは:44円

日本の宝くじの平均的な期待値は恐ろしく低いことわかります。

サマージャンボを3000円分買ったとすると、その瞬間に1590円が日本宝くじ協会によって差し引かれてしまいます。

宝くじを買うひとの誰もが期待する1等当せんの夢は、交通事故で死ぬ確率よりもはるかに低いのです。

これほど割に合わないギャンブルはほかにはないので、「宝くじは愚か者に課せられた税金」と呼ばれるのです。

合理的に考えれば、大金持ちになる前に交通事故死してしまうと考えて買うのをやめるはずです。

宝くじというのは、行動経済学的にいうならば、確率を正しく計算できない不合理性と、天性のポジティブシンキングに支えられて大繁盛しているのです。

人の本能や特性は長い前史からすぐには変われない

地球の誕生を1月1日とすると、以下のようになります。

| 1月1日 | 地球誕生 |

| 4月8日 | 生命誕生 |

| 〜11月1日 | 単細胞生物のみの世界 |

| 11月26日の午後 | 最初の魚類が出現 |

| 12月9日〜26日あたり | 恐竜の時代 |

| 12月25日 | 最初のサルが出現 |

| 12月31日午後8時10分 | 人類の祖先が出現 |

| 30秒前 | エジプトやメソポタミアに最初の文明が誕生 |

私達はこのタイムスケールを感覚的に把握することを苦手としています。

なので進化論をうまく理解することが難しいです。

いまでも社会科学のほとんどの理論は、最後の30秒の〝人類史”から人間や社会を説明しようとするもので、そこに至るまでの長い前史を無視しています。

この後、事例を見ていきますが、現代の人間の本能や特徴は、その前史にこそ秘密が隠されており、地球史から見た直近30秒の環境変化に適応するにはあまりにも短い期間であることがわかります。

子育ての家庭環境は人格形成にほとんど影響を与えない

祖父母や近所、親戚、地域で子どもを見守り合う環境と比較して、現代は核家族化や都市化により、家庭内の少人数で子育てする傾向が強くなっています。

母親や父親だけに負担が集中しやすくなっています。

学校外教育費や課外活動などの支出も増えています。

昔では自然と体験できたことも、今ではお金を支払って体験を買わなければならないケースも多いです。

各家庭の支出額の違いが子供の体験格差にもつながっている一面があるようにも感じます。

しかし、不都合な真実として家庭環境(子育て)は人格形成にほとんど影響を与えないと言われています。

これは大きな矛盾ですが、この謎を解いたのが、アメリカの心理学者ジュディス・リッチ・ハリスです(『子育ての大誤解』〈早川書房〉)。

ハリスは、子どもは親の愛情や子育てとは無関係に、子ども集団のなかで人格を形成していくとして、次の5つのルールを発見しました。

①子どもは、自分と似た子どもに引き寄せられる。

②子どもは、自分が所属する集団に自己を同一化する。

③子ども集団は、他の子ども集団と対立する文化をつくる。

④集団のなかの子どもは、仲間と異なる人格(キャラ)を演じることで、集団内で目立とうとする。

⑤子ども集団は文化的に独立しており、大人の介入を徹底して排除する。

子供にとって集団生活(特に同じ子供の中での集団生活)が重要であると感じました。

勉強自体はリモートや動画でもできる世の中ですので、学校不要論がたまに聞こえてきますが、集団生活の場としての学校は依然必要であり続けるのではないかと個人的に感じています。

この、子どもの人格形成のプロセスについても石器時代の狩猟採集生活にヒントが隠されています。

メスは授乳期間が終わると同時に次の子どもを妊娠します。

当時、乳幼児の死亡率が高いため、そうしないと十分な数の子孫を残せないのです。

一方で、オスは家族のもとに食べ物を運ぶのに精いっぱいでした。

メスもまた、住居の近くで木の実などを採集しなければ飢えて死んでしまいますから、子どもはもともと親の世話がなくても生きていけるように設計されていると考えるべきです。

親の代わりに幼い子どもの面倒を見るのが、兄姉であり、共同体のなかの子ども集団です。

年上の子どもがごく自然に年下の子どもの面倒を見ることは誰でも知っていますが、それには進化論的理由があるのです。

これらはすべて、個体が生き延び子孫を残すための最適戦略として、4億年の進化の過程のなかで洗練されてきたルールなのです。

ヒトだけでなくチンパンジーなどの霊長類も同じルールに従っていることが知られています。

子どもの人格は親の願望や命令とはいっさい無関係に形成される

ハリスの「集団社会化論」によれば、子どもは、「得意なことをする」→「みんなから注目される」→「好きになる」という集団内のポジティブなフィードバックによって能力を伸ばし、人格(キャラ)を選びとっていくことを明らかにしています。

このフィードバックのメカニズムは、初期値にわずかな違いがあれば発動しますから、遺伝の影響が8割でも5割でも3割でも、おそらくは1割でも、同様の過程で人格がつくられていくことが想定されます。

子どもは親の願望や命令とはいっさい無関係に、自分が(無意識に) 引き寄せられた友だち集団に加わり、そのなかで (無意識に)キャラが決まっていきます。

こうしてつくられた人格(私)は生涯変わることがありませんが、自分がなぜこのような人間になったのかは永遠に謎のままなのです。

バイプロLOG

バイプロLOG