Table of Contents

本を手に取ったきっかけ・感想

現代において、「暇」は何も生み出さない非効率的な存在、埋めるべきものとして、隅に追いやられています。

しかし、暇を人間社会の中心に置き、その創り方と活かし方について考えることで、もっとたくさんの人たちが休息を得て、人生を変えるエネルギーを自ら生み出していくのではないかというのが本書の主張です。

今回は森下 彰大さんの著書、「戦略的暇―人生を変える「新しい休み方」―」を紹介します。

- 忙しい人

- デジタルデトックスしたい人

- 休んでいるのに休んでいる感じがしない人

- オンオフの切り替えに苦労している人

人生に取り入れたい文脈

本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。

個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分を中心に取り上げています。

必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんし、本記事は単なる要約ではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。

戦略的暇が必要な理由

戦略的暇が必要な理由として、本書ではいくつかの例が挙げられておりました。

『幸福論』で有名な哲学者バートランド・ラッセルは自著『怠惰への讃歌』の中で、「学問や芸術など、人々の生活を豊かにするものは労働を免除された階層から生み出されたもの」と残していたそうです。

逆に言うと、労働に追われていた階層からは学問や芸術が生み出されなかったということになります。

バートランド・ラッセルは「仕事そのものは立派なものだという信念が、多くの害悪をこの世にもたらしている」とまで述べていたそうです。

働くことで自分の存在意義を見出さんとする私たちの性質は根強いと本書では述べられており、私の感覚では、定年後も働くことが当たり前になってきた日本社会では、この性質がよりいっそう強くなっているのではないかとさえ感じています。

近代マクロ経済学の父である経済学者ジョン・メイナード・ケインズが言った、「どれだけ経済的な活動が不要となった社会においても私たちは仕事をすることで生きる意義を見出すだろう」という言葉通りに、日本社会がなっているように感じられます。

年金では十分に生活していけないという経済的な側面もあるかもしれませんが、自分の身の回りの高齢者は確かに、定年後も働いて社会貢献をすることで、社会における自分の存在意義を感じているという側面も強いように感じます。

個人的には、このことは必ずしも悪いことではないのではないかと思っています。

日本社会は人手不足が進んでいますし。

ただ、何か革新的なものを生み出したいと考えているならば、日々労働に追われ忙殺されているようでは、生み出されることはなかったという過去の事例も認識しておき、戦略的に暇を生み出す事が重要であると理解しました。

西暦 1000年初頭を生きた中国の詩人、欧陽脩が「三上は文章がよく浮かぶ場所」として『帰田録』に記しています。

アイデアが浮かぶ三つの場所「三上」は馬上、枕上( =寝室)、厠上( =トイレ)になります。

私自身も、デスクで仕事をしているときではなく、当時の馬上に相当する「移動中」や、シャワーを浴びている時にアイディアが浮かぶことがあります。

三上は特定のタスクから離れて、ぼんやりとした状態に入りやすい(DMN(デフォルト・モード・ネットワーク)が発動しやすい)状況と言えます。

戦略的暇を作り出すことは、このDMNを有効活用する事になり、結果的に仕事でも成果を生み出すことにつながるのかもしれません。

※DMNとは安静時に発動する脳機能の一つで、過去のことや未来のことに漠然と思いを巡らせている状態、いわゆる「ぼんやりとしている状態」を指します。DMN発動時には、脳内で記憶機能や自我機能に関する複数の部位が活性化して、相互に連絡を取り合っていると考えられています。DMNは外部からの情報刺激がなく、特定のことに注意を払わなくても良い状況で発動します。いわゆる、OFFの状態です。(戦略的暇―人生を変える「新しい休み方」―|森下 彰大 著)

社会は変わっても人間の脳はあまり変わっていない

私たちはスマホやSNSから解放されることは難しいかもしれません。

それは、太古の昔の人類の生存戦略に必要であった人間の特性を巧みについたものであるからだと感じました。

なので、戦略的暇を生み出すためには意識的にデジタルデトックス(DD)をしなければなりません。

新しい情報に強く反応する

私たちは「新しい情報に強く反応する」という特徴があります。

それは純粋な新奇性に脳が反応するようになっているためです。

私たちが新しいことを学ぶのが好きな理由の一つでもあります。

これ自体は決して悪いことではありませんし、人類が成し遂げた科学の発展にはこの特徴が大きく寄与したと言っても良いでしょう。

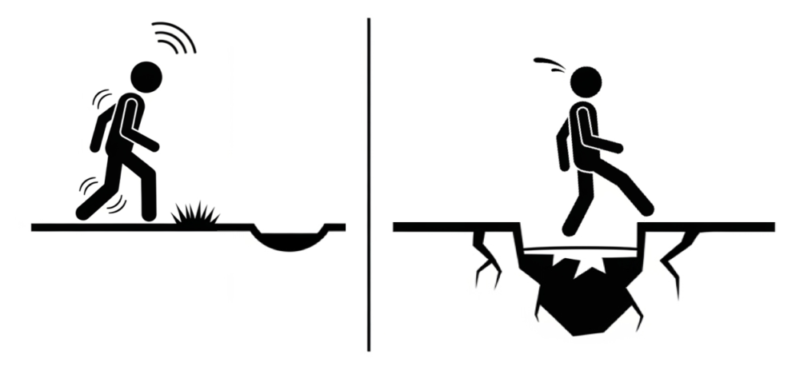

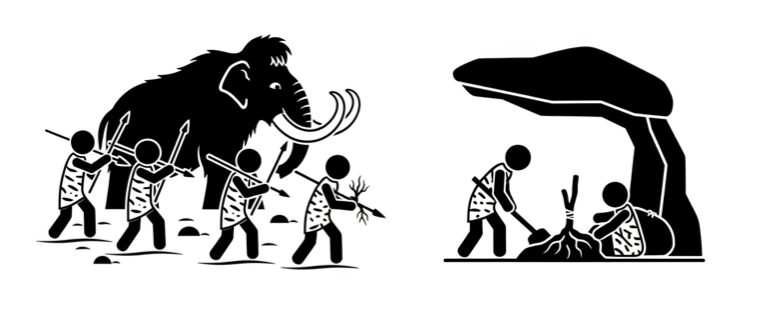

また、太古の昔では、飢餓や外部の脅威に晒されており、命の危機を瞬時に察知して生存行動を取らなければなりませんでした。

このような環境では、一つのことに集中するマインドフルネスな状態であるよりは、注意散漫で常に周囲の変化にビクビクしていたほうが良いということになります。

スマホは新たな情報、そして、その新しい情報がランダムにやってくるという条件を簡単に揃えてしまいます。

私たちの脳の興奮度は高まり、長時間でも使い続けてしまい、やめられないのです。

ネガティビティ・バイアス

私達の脳はネガティブな情報により強く反応するという特徴があります。

fMRIで脳を調べると、ネガティブな情報に触れた際、ポジティブな情報よりも扁桃体が活性化することがわかっているそうです。

扁桃体は、情動を担う重要な部位で、特に恐怖や不安の記憶形成に関わっています。

警報装置のように、自分の命に危機が迫っているかどうかを瞬時に判断するシステムです。

不安障害などストレスに関する疾患は、扁桃体の過活動が一因であることもわかっています。

太古の昔のような環境では、楽観的であるより悲観的であったほうが生存戦略上、良いということになります。

太古の昔から社会は大きく変わりましたが、私達の脳は当時必要とされた特徴の名残があるということになります。

簡単に様々な情報が入ってくるようになったこの世の中で、あらゆるメディア媒体が我々の注意を惹こうとしてきます。

私自身振り返ってもそうですし、みなさんも心当たりがあるかもしれませんが、私達はついつい悲観的な情報や悲観的なタイトルの記事に注目してしまいがちです。

メディアもそのことはわかった上で情報発信してくるはずです。

FOMO

「Fear Of Missing Out」の略であり、直訳すると「取り残されることへの恐れ」です。

わたしたちは、自分の周りの人たちは、自分よりも多くの有意義な体験をしている、自分より何かに詳しい、自分より優れていると感じてしまいます。

SNSでは他人の華やかな生活を簡単に見ることができます。

FOMOの感覚が強いと、 SNSに依存する傾向も強いとわかっています。

FOMOの感覚も太古の昔では生存戦略の一つでした。

なぜなら太古の昔では、群れの仲間から嫌われて、集団から外れる事になった場合、取り残されることになった場合、死に直結するからです。

確証バイヤスが強化される

確証バイアスとは、自分の信じていることや期待していることを支持する証拠を優先して探し、反対の情報や証拠を軽視したり無視したりする傾向のことです。

このバイアスにより、自分の信念が強化されやすくなり、客観的な判断を困難にしてしまうのです。

都合の良い情報だけを取り揃えて「ほら、やっぱり自分は正しいんだ!」と過信してしまうのが、確証バイアスの怖さです。

個人の関心に合わせてコンテンツが最適化されたネットの世界ではこの人間が持つ確証バイアスが特に強化されやすい側面があります。

情報収集する際はこれらの特徴も踏まえて無意識に偏った情報収集になっていないか振り返る必要があります。

私は自分が気になった書籍を購入したり、図書館で予約して借りたりしていますが、図書館に行く際は、必ず返却棚を確認し、誰かが読み終わったばかりの本をチェックするようにしています。

予約本や、自分で選んで購入する本はどうしても、自分の興味関心に偏りがちですが、他人が読んだばかりで返却された本の中には、自分の興味関心そのものを広げてくれるようなものもあり、読んでみると意外と良かった、視野を広げる結果になったというものが多くありました。

バイプロLOG

バイプロLOG