Table of Contents

本を手に取ったきっかけ・目的

他人の価値観に囚われたり、他人の人生を生きるのではなく、自分なりのものの見方を持つことで、結果を出したり、幸福を実現することを目指し、手に取った書籍です。

じっと動かない1枚の絵画を前にしてすら「自分なりの答え」をつくれない人が、激動する複雑な現実世界のなかで、果たしてなにかを生み出したりできるでしょうか?と本書では問いかけています。

確かにそのとおりです。

本書ではアウトプット鑑賞*のワークがありますが、自分なりの鑑賞というのは特にアーティスト性を失ってしまった大人にとっては意外に難しいことがわかります。

*作品を見て、気がついたことや感じたことを声に出したり、紙に書き出したりして「アウトプット」しながら鑑賞すること

今回は、末永 幸歩さんの著書「「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考」について紹介をします。

- アーティスト性を失った大人

- ビジネスマン

- アーティスト

- イノベーターを目指す人

- 自分なりのものの見方を養いたい人

- 自分なりの探究をしたい人

人生に取り入れたい文脈

本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。

ここからは個人的に、人生に取り入れようと感じた、文脈や文意をいくつか紹介していきます。

アート活動を突き動かすのは、あくまでも「自分自身」

アート活動を突き動かすのは、あくまでも「自分自身」です。

他人が定めたゴールに向かって進むわけではありません。

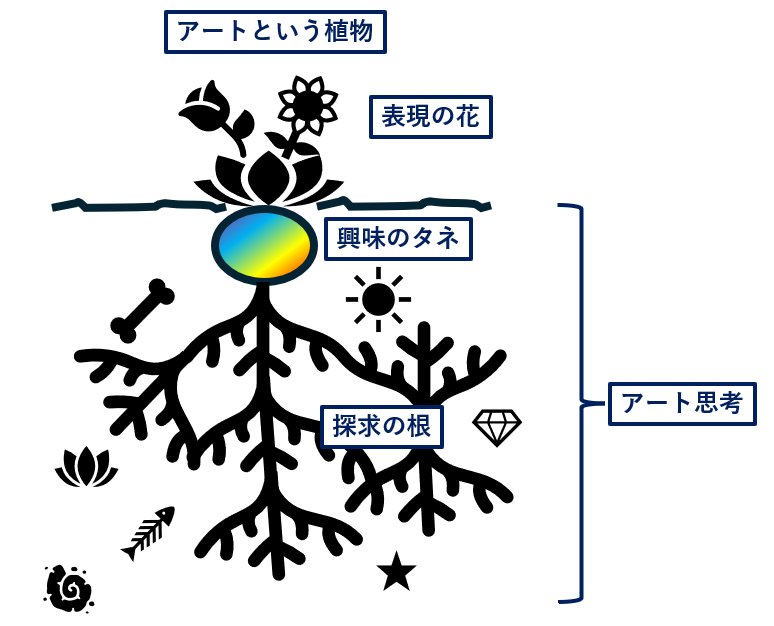

ここで、本書でキービジュアルとなり、本書の内容を理解する上で重要な「アートという植物」のイメージ図を再現しました。

「アートという植物」が地下世界でじっくりとその根を伸ばしているあいだ、「地上」ではほかの人たちが次々ときれいな花を咲かせているかもしれません。

なかには人々をあっといわせるようなユニークな花や、誰もが称賛する見事な花もあります。

このアートという植物にとって、地表に出ている「花」は「作品」を表し、花は単なる結果でしかありません。

あまりに多くの人が「アート=アート作品」だと勘違いしています。

「表現の花」は最も目立つ部分ではありますが、あくまでも「アートという植物」の一部分でしかないのです。

「興味のタネ」から「探究の根」をのばすアート思考

「アートという植物」は、地上の流行・批評・環境変化などをまったく気にかけません。

それらとは無関係のところで「地下世界の冒険」に夢中になっています。

単純化していえば、アート思考というのは先程のイメージ図でいうと、アートという植物のうちの地中部分になります。

つまり「興味のタネ」から「探究の根」にあたります。

ちょっとかしこまった定義をするなら、アート思考とは「自分の内側にある興味をもとに自分のものの見方で世界をとらえ、自分なりの探究をし続けこと」だといえると述べられています。

「興味のタネ」を自分のなかに見つけ、「探究の根」をじっくりと伸ばし、あるときに独自の「表現の花」を咲かせる人――それが正真正銘のアーティストです。

粘り強く根を伸ばして花を咲かせた人は、いつしか季節が変わって一度地上から姿を消すことになっても、何度でも新しい「表現の花」を咲かせることができます。

「花職人」と「真のアーティスト」

「アートという植物」にまつわる話は、決してアートの世界だけにかぎった話ではありません。

私たちは常に以下のことを自分自身に問う必要があります。

- 誰かに頼まれた「花」ばかりをつくってはいないか?

- 「探究の根」を伸ばすことを途中で諦めていないか?

- 自分の内側にあったはずの「興味のタネ」を放置していないか?

1について、本書では「花職人」と表現されています。

「花職人」が夢中になってつくっているのは、他人から頼まれた「花」でしかありません。

自分たちでも気づかないまま、他人から与えられたゴールに向かって課題解決をしている人たちです。

他方、「真のアーティスト」とは「自分の好奇心」 や 「内発的な関心」からスタートして価値創出をしている人です。

好奇心の赴くままに「探究の根」を伸ばすことに熱中しているので、アーティストには明確なゴールは見えていません。

ただし、それらの「根」はあるとき地中深くで1つにつながっていくという特徴があります。

『目に映るもの』と『リアリティー』は同じではない

私自身、最近趣味で絵画を描くようになったのですが、優れた作品は対象物を忠実に再現したリアリティーのある作品であったり、高いスキルによって生まれるものだと思っていました。

しかし、本書を読んで、その常識を疑うことになりました。

目に映るとおりに世界を忠実に描くというのは誰からも理解されやすい評価基準で、ルネサンス以降に求められてきた基準です。

しかし、カメラが登場してから、そのゴールは崩れ、アーティストたちは何をしていけばいいのか?アートでしか実現できないことはあるのだろうか?ということを考え始めます。

そもそも、目に映る世界は、見る人の知識や経験によって大きく歪められます。

ピカソは「『1つの視点から人間の視覚だけを使って見た世界』こそがリアルだ」という遠近法の前提に疑問を持ち、《アビニヨンの娘たち》という作品で、遠近法では到達できないような「新しいリアルさ」を追求しました。

リアリティーは君がどのように物を見るかの中にある(パブロ・ピカソ)

つらい出来事を経験したけれど、なにごともなかったかのように笑顔を見せている人がいたとして、笑顔を見せている姿がその人のリアルさなのでしょうか?

我々がリアルだと思っているものの多くは、かなり頼りない「人間の視覚」に依存しているものが多いのです。

カメラやロボットがとらえる世界にも、それをつくったり、プログラミングしたりした人間の価値観が採用されているので、客観的と言えるのか、リアルと言えるのか疑う余地があります。

真の意味で世界をリアルに見る、リアルさを踏み込んで心で感じるというのは、世界を初めて見る赤ちゃんのような感覚が近いと思いますので、意外に難しいです。

『目に映るもの』と『リアリティー』は同じではなく、視覚でとらえられない部分にもリアリティーはあります。

アートでしか実現できないことの一つに、視覚でとらえられない部分のリアリティーの追求もあるでしょう。

生成AIの時代のアートについて(主に所感)

本書が執筆された時点では画像生成AIがまだなかったと思います。

本書を読み終えて、AIが普及した今後のアートの存在意義について考えてみました。

アートの唯一の評価基準が対象物をリアルに再現していることであったり、スキルの高さだった場合、AIで良いのではないかということになります。

ただ、私はそうならないのではないかと考えております。

アートは存在し続けるのではないかと思います。

生成AIが普及した世の中では、対象物を目で見た通り忠実に再現するスキルの価値は相対的に低くなるかもしれませんが、アートという植物の地中部分のがより重要になってくるのではないかと感じました。

画像生成AIはこれまで手描きと近い位置付けで、自己表現をする手段の一つという未来を想像しました。

作品とのやりとり

これは音楽との対比が非常に分かりやすく印象に残りました。

美術作品の鑑賞は、作者が伝えたかったことを正確に読み取ることだと我々は思いがちです。

一方で、音楽を聴くとき、私たちは以下のようなことを常に考えているでしょうか?

「作者はなにを表現したかったのだろう?」

「ここはどう解釈するのが「正しい」のだろう?」

「作者の意図がわからないからこの曲は理解できない・・・・・・」

これらのことを考えずに、ただ純粋にその作品だけに向き合っている瞬間があるはずです。

このように、音楽の鑑賞においては、多くの人がごく自然に「作品とのやりとり」をしているのです。

しかし、どういうわけか美術作品となると、作品の見方は「作品の背景」や「作者の意図」だけにあると考えられがちです。

作品はアーティストだけによってつくられるものではない。見る人による解釈が、作品を新しい世界に広げてくれる(マルセル・デュシャン)

私が生きてきた環境、特にビジネスシーンで『主観的』というのは、『客観的』なことに比べるとネガティブなイメージがありました。

しかし、アート鑑賞に限らず、つねに客観的な答えに頼るのではなくて、たまには自分の主観に頼ることも大切なのかもしれません。

まったく新しい角度から絵を見る

「絵には「なにか」が描かれている」というのが、当然の「ものの見方」になっていますが、その常識も疑います。

『物質そのもの』とか『行動の軌跡』といったまったく新しい角度から絵を見る必要もあるかもしれません。

例えば2歳児が描いた絵では、以下のように「絵には「なにか」が描かれている」という前提で見るというのが、ふさわしくない可能性があります。

「虹を描いた絵」

「コロッケというイメージを映し出した絵」

2歳児にとっては、クレヨンを持った自分の手などの身体の動きが、紙の上に刻まれていく「行動の軌跡」、すなわち「自分の身体の動きを受け止めてくれる舞台」と捉えたほうが良いかもしれません。

まとめ

本書では、アートの思考を深める過程で、他の生徒のコメントも紹介されています。

他の生徒のコメントは自分にはない視点や解釈があり、非常に参考になりました。

私自身、絵を描きますが、創作活動や表現の範囲は自分が想像していた以上に広いのだと感じました。

本書ではアートと非アートを隔てる「城壁」と表現されておりましたが、「城壁」など、実は存在しないのでは・・・?と記載されています。

絵を描いていると、その絵が対象物よりも(というか対象物にはない)魅力を感じるときがあります。

それは、少なくともアーティストの表現力(どちらかというとスキルという意味で)なのかなと感じていましたが、その他にも、アーティスト独自のものの見方や解釈もあるのかもしれないと感じました。

「アートでしか実現できないことはあるのだろうか?」という問いに対しては、確かにありそうだがそれが何なのか、私自身は現在も探しながら創作活動をしています。

バイプロLOG

バイプロLOG