Table of Contents

本を手に取ったきっかけ・感想

本書は、日清食品の代表取締役社長として舵を取る創業家3代目の安藤徳隆さんの根本的な考え方や、これまで取り組んできたことをまとめた一冊です。

ご自身が、これを「勝ちパターンだ」と言うつもりはないと言っているように、経営の面でもマーケティングの面でも、本書に書いてあるやり方を常に塗り替えていこうとしています。

自ら創造し、自ら破壊する姿勢こそが、今の日清食品の経営です。

徳隆さんは家業を引き継いだ3代目という立場ですが、“守る”だけではなく「最適化栄養食」という新たな領域へのチャレンジや、日清食品の「クセになるCM」など、本書を通じて変化し続けることの重要性や、企業のブランディングを知ることができます。

私自身は株主優待目的で日清食品HDの株を持っているのですが、日清食品の企業理念やブランドデザイン戦略、チャレンジが推奨される文化を知ることができ、ますます応援したくなる会社になりました。

今回は安藤徳隆さんと竹居智久さんの著書「日清食品をぶっつぶせ」を紹介します。

- 新しい市場・カテゴリーを切り拓きたいビジネスパーソン

- ブランディング/マーケティングに興味がある人

- 大企業・伝統企業で「次の成長をどう描くか?」と悩んでいる経営者・役員・マネージャー

- 日本企業の「変化できる力」「破壊と創造」についてヒントを得たい読者

- 日清食品のCM・CM[づくりに興味がある人

人生に取り入れたい文脈

本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。

この記事では個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分だけを断片的に取り上げています。

必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。

日清10則

- ブランドオーナーシップを持て。

- ファーストエントリーとカテゴリー No.1をめざせ。

- 自ら創造し、他人に潰されるくらいなら、自ら破壊せよ。

- 外部の英智を巻き込み、事業を加速させよ。

- 純粋化した組織は弱い。特異性を取り込み、変化できるものが生き残る。

- 知識と経験に胡座をかくな。自己研鑽なき者に未来はない。

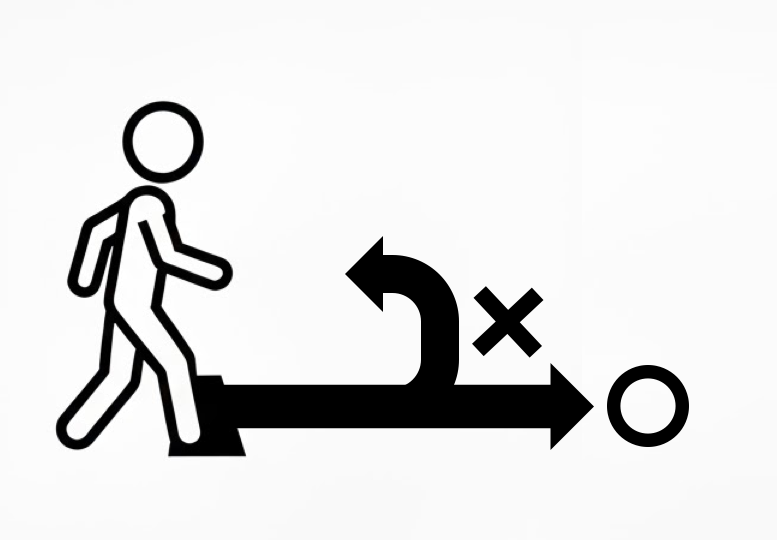

- 迷ったら突き進め。間違ったらすぐ戻れ。

- 命令で人を動かすな。説明責任を果たし、納得させよ。

- 不可能に挑戦し、ブレークスルーせよ。

- 仕事を楽しむのも仕事である。それが成長を加速させる。

意思決定の過程を見せる

意思決定プロセスを見せたり、透明性のあるものにする。

これは、実際に私自身もやってみてチームが動きやすくなったという経験がありますので取り上げました。

油断をすると、指示を出すだけでその理由までの説明が抜けてしまいがちです。

自分が下の立場だったときに、その指示の意図は?と思うことも結構あったので、重要な要素だと感じました。

安藤徳隆さんは公開会議での意思決定を行っているそうです。

社員だったら誰でも参加したり、リモート視聴したりできるようにしているそうです。

徳隆さんは社長という立場になってからは自分で指針を示す側になったので、マーケティング定例とか宣伝定例みたいな公開会議で判断の過程を見せようとしているといいます。

面白いアウトプットができると、それをつくる手の内、つまり、どういう過程をたどってできていくのかを、その場で全員に見せる意図があるそうです。

日清食品が社内で実施したアンケートでは次のような声が上がったといいます。

「トップの考え方や戦略、手法などをこれだけの頻度でじかに浴びる効果は大きい」

「ベクトル(方向性)を毎週合わせていけるスピード感は貴重」

「クリエイティブに対する姿勢や手法が現場に直接伝わり、会社全体の方向性に食い違いがなくなる」

「他の分野の成功・失敗例を学び、自分の引き出しを増やせる」

日清10訓に「命令で人を動かすな。説明責任を果たし、納得させよ。」というものがあります。

意思決定までのプロセスを見える化して、透明性を確保し、気づきを与えるような場を作ることによって、社員の自発的な行動変容を促すことで人を動かしているようにも感じました。

意思決定の経験を重ねる

公開会議は1回当たり1時間から1時間半です。

毎週20~30の案件をこなしています。

社員や役員たちは、自分たちが提案したアイデアを徳隆さんが見て、考えて、即座に意思決定していくスタイルとなっています。

徳隆さんはなんで判断できるのかと言われれば、それは経験だといいます。

前述の通り、こなしている案件の数が違います。

それだけ場数を踏めているというのは、社員とは違う恵まれた環境といいます。

うまくいった、いかなかったというのを、桁違いに経験することになります。

同じだけ経験して、同じ経営判断のトレーニングをしたら、同じ結論に至ると徳隆さんは考えています。

社員には創業者やCEOを神格化して思考停止してほしくないといいます。

なので公開会議で判断の過程を見せようとしているのです。

意識的に意思決定の機会を増やし、経営判断のトレーニングを繰り返すことにより、意思決定の質も高くなるはずです。

自身のキャリアでも意識的に取り入れてみようと思いました。

細かいところを気にしている暇があったら、早く次の手を打つ

行動指針の日清10則に「迷ったら突き進め。間違ったらすぐ戻れ。」というものがありますが、「そんな細かいところを気にしている暇があったら、早く次の手を打った方がいい」という発想が印象に残りました。

徳隆さんはインタビューなどで「どんな失敗をしましたか」と毎回のように聞かれますが、 答えられないといいます。

それは、ちょっとした失敗は一瞬で忘れるほど、早く次の手を打ち、ちょっとした失敗の数以上に成功を積み重ねていった結果だということがわかりました。

そうすれば、小さな失敗のことなんて言われ続けないといいます。

傷が浅いうちに次の手を打つということが重要なのだと感じました。

日清食品の将来

本書では日清食品の将来についても書かれていますので、私のような株主の方は興味のある内容になるかもしれません。

皆さんもご認識の通り、日本は人口が減り、インスタントラーメンを食べる日本人は今後減っていくのは明らかです。

徳隆さんも危機感を覚えており、35年にインスタントラーメンで過去最高需要をつくる自信は、今の時点ではやっぱりないといいます。

そのときの日清食品を活気ある状況にするには他のことをやって「勢いがあるな」と見せなければいけないといいます。

日清食品をもっと成長させるためには、色々な分野の商品に手を広げなければいけないと考えています。

日清食品が手掛ける常温の領域で、お湯かけじゃないスタイルも含めて種類を増やしていく必要があると考えています。

例えば「完全メシ」にはパンもありますし、スイーツもできるかもしれません。

パンやスイーツなど色々な分野に完全メシのテクノロジーを掛け合わせていったら新しい価値が生まれそうです。

創業者が用意した土台ではないものを、我々の世代でつくっていく。

そういう癖を付けないと、意識をそういうふうに変えていかないと、「託されたもの」 を守れなくなってしまうのではないか。

創業者のフレームを大切にしながら、それを新しいアイデアで何倍にも大きくしていく。

そのような考えで現在経営されているそうです。

ブランドオーナーシップ

以下の日清10訓の1~3は日清食品をよく表しています。

- ブランドオーナーシップを持て。

- ファーストエントリーとカテゴリー No.1をめざせ。

- 自ら創造し、他人に潰されるくらいなら、自ら破壊せよ。

日清食品は、商品ブランドごとに「ブランドマネージャー」と呼ばれる責任者を配置する制度を1990年から導入しています。

それぞれのブランドの成長をブランドマネージャーに託し、社内でブランド同士を競わせるのです。

ブランドマネージャー制によって商品力を高めるのが狙いです。

ブランド間の競争の徹底ぶりには驚かされます。

カレーメシのマーケティングのためにカップヌードルを爆発させるような表現をCMに使う場合であっても、「特にカップ ヌードルのブランドマネージャーから許可を得る必要はない」といいます。

かつて2代目の宏基さんがぶち上げた「カップヌードルをぶっつぶせ」という創造と破壊を推奨する風土が日清食品にはずっとあるのだと思います。

本書のタイトルでもある「日清食品をぶっつぶせ」というのはこれを受け継いだ徳隆さんを表しているようです。

新たなカテゴリーを作る

日清食品をもっと成長させるためには、十分にブランド力のあるカップヌードルのような既存商品を守るだけではなく、他の新しいことをできないかと常に考えているというのは前述の通りです。

日清食品ではこれまでになかったカテゴリーを生み出すようなイノベーションを創出する文化が3代前の創業期からありました。

創業者の百福さんは、ちょっとスナック感がある味付けの、 「スナック麺」という新しいカテゴリーを生み出した。

そこからチキンラーメンやカップヌードルが始まりました。

孫である徳隆さんはラーメン屋で働いたことで、インスタントラーメンならではの特長を理解したといいます。

それは「誰がつくっても、お湯の量さえ守ればほぼ同じ味になる」ということです。

麺やスープ の組成を決めて、その通りに工場でつくっているためです。

ラーメン屋の味に比べたらブレがほとんどないのがインスタントラーメンの強みだと気付いたといいます。

例えば「チキンラーメン」も「カップヌードル」もお店で出すラーメンの味とは違う、唯一無二の味です。

次は日清食品HD CEOの宏基さんが「どん兵衛」や「焼そばU.F.O.」を生み出しました。

どん兵衛も「うどん」とは言いながら、 やはり「どん兵衛」という別の食べ物です。

どれもロングセラーブランドになっています。

バイプロLOG

バイプロLOG