Table of Contents

本を手に取ったきっかけ・感想

今回はアンドリュー・ウィルキンソンさんの著書「億万長者になったバリスタ」を紹介します。

著者であるアンドリュー・ウィルキンソンさんは、カナダ出身の起業家・投資家で、インターネットビジネスの持株会社Tinyの共同創業者として知られています。

若い頃からウェブデザインに関心を持ち、2006年にデザイン会社MetaLabを創業しました。

MetaLabはSlackやGoogle、Uberなど世界的企業のUI/UXを手がけ、高い評価を得ました。

2013年ごろにTinyを設立し、「会社をつくる」から「会社を買い、育てる」方向へ転じました。

現在、Tinyは40社以上を傘下にしています。

著者は本書で、自身の成功と葛藤、大富豪の日常を赤裸々に語っています。

実際に億万長者に上り詰めた著者だからこそ見える景色がリアルで、そこにたどり着くまでと、たどり着いてからの失敗談も驚くほど率直なものとなっています。

事業に成功し、富を築いた人のキラキラした部分に焦点が当てられがちですが、中々誰も教えてくれなかった負の側面を教えてくれている点に本書の価値を感じました。

富の追求することは必ずしも幸福と同義ではないことがわかります。

また、本書ではウォーレン・バフェット、チャーリー・マンガーといった著名投資家が登場し、彼らとの交流もリアルに描かれています。

- 金では買えない大切なものを知りたい人

- 成功するビジネスをゼロから構築するための洞察を得たい人

- 億万長者の教訓を知りたい人

- リッチライフで直面する意外な真実を知りたい人

- 莫大な富に伴う課題を知りたい人

人生に取り入れたい文脈

本も読むだけではなくて、行動に移さなければ意味がありません。

この記事では個人的に共感した部分、覚えておこうと感じた部分、人生に取り入れてみたいと感じた部分だけを断片的に取り上げています。

必ずしも書籍の内容の全体を俯瞰しているわけではありませんので、詳細は書籍を購入して確認してください。

富の代償

本書では起業家として成功し、経済的に豊かになった著者が経験した富の代償がリアルで、最も印象的な内容の一つでした。

著者の経験から富には重い代償が付いて回ることを知りました。

個人の安全が脅かされるリスク、人間関係をぎくしゃくさせる嫉妬、社交の輪のなかにある憤り、著者の意図を誤解した人々からの怒り。

それぞれが著者の心の平和を乱す結果となりました。

維持管理コスト

富の代償として維持管理コストがかかるというものが印象的でした。

ライフルタイルのグレードアップは著者の暮らしを高めてはくれなかったそうで、むしろ、反対の効果が出てきたといいます。

特にメンテナンスの判断、設備管理に苦しめられるようになり、日々の幸せのお荷物になったと述べています。

どんどん厄介になっていく資産を管理する人間を雇わなければなりませんでした。

美術品、家、車、その他あらゆるものを管理する人たちからの質問で携帯がしょっちゅう鳴っていました。

「もしもし、あの湖の家ですが、新しい屋根がいりますね」

「庭師が草を植え替えたいと言ってますけど」

「デッキにひびが入っていて、取り替えないと」

「床を新しくする必要があります」

どうやら僕の人生は自分の人生を管理するために費やされているようだ。そんな気持ちに著者はなったそうです。

人間関係のギクシャク

これも、富を築いた著者ならではのエピソードとして印象的でした。

ピカピカの車に乗っていても、すごい家をインスタグラムで見せびらかしても、誰も感心してくれなかったと述べられています。

このことは、ライフスタイルの大幅なグレードアップによって、驚かされたことであり、誰も教えてくれないことだったと著者は述べています。

みんなは『わあ、この人すごい!』とは思わない。みんなが思うのは、『私もあんな家が欲しい』か、もっとありそうなのは『いけ好かないやつ』だ。(モーガン・ハウセル)

素晴らしいものを手に入れても、自身が求めるような友だちは増えなかったそうです。

むしろ、著者はますます孤立したそうです。

そして、昔からの友人たちにどんどん引き寄せられ、世界が縮みはじめたといいます。

なぜなら、金がなかった頃から著者を知っている人たちは裏切らないと確信できるからです。

快楽のランニングマシン

著者自身も大学を中退して、若い時から起業をして富を得ました。

当時、27歳だった著者にとって、ライフスタイルをアップグレードすることへの高揚感が薄れていくのに、さほど時間はかからなかったといいます。

美味しい料理でも一時的な満足感しか得られないのと同じで、すぐにまた空腹を覚えました。

著者はみじめな依存状態に陥り、 レベルアップに伴うつかの間のドーパミン放出に病みつきになりました。

数カ月おきに車を乗り換えるようになりました。

バカンスにかける費用がどんどん高くなりました。

どれも初めてのときみたいな気分は少しも味わえませんでした。

気づけば著者は、階段のつぎの段を探していました。

もっと大きな飛行機。

もっと高級な家。

もっとスピードの出る車。

人の心というものは元来満足しないもので、手に入れたものにはすぐ慣れてしまい、絶えずつぎの新しいものを追い求めるのだということを、著者はじきに知りました。

心理学者はこれを快楽のランニングマシンと呼んでいます。

どんどん速く走りつづけても、どんどん物を買いつづけても、同じレベルの幸福感が維持されるだけという考えです。

いつしか著者はランニングマシンの上をダッシュしていたが、幸福感が増すことはありませんでした。

著者が見てきた億万長者の姿

富の代償については誰も教えてくれなかったと述べましたが、金持ちになる方法を書いた本を100冊読んでいた著者ですが、本書のように実際に成功したらどうなるのかを説明している本は一冊もなかったといいます。

そういう意味では本書は珍しい一冊となるでしょう。

“目的のない億万長者〟の気分になってきていた著者はお手本を探していました。

そして、たくさんの成功した人たちに会っていくうちにわかったのは、彼らの多くはサメみたいだということです。

前に進んで泳ぐことをやめられず、機械的に行動する生物で、進路を横切った不運な相手をなんでも食べてしまいます。

自分の人生を見つめる時間など、けっして取ろうとしません。

ある人たちにとって、燃料となっているのは不安や子ども時代のトラウマのようでした。

別の人たちにとっては、周囲になじめない自分へのもどかしさのようでした。

多くの人はその両方に苦しんでいたと本書では書かれていますが、その反面、世の中を変えるような事業を展開するにあたり、このようなコンプレックスが大きな原動力になる一面があるのではないかと個人的に感じました。

私の感想から話を戻して、ビジネスパートナーのクリスと著者がビジネス界の大物から知恵を集めようと旅立ったときのエピソードが描かれていました。

ビジネス界の大物たちは嫉妬の底なし沼に生きているのだと実感したそうです。

彼らは何を所有していようと、ますます富を増やしていく同等の相手と自分たちを常に比べているようでした。

上を見るばかりで、けっして下を見ようとしませんでした。

ちょっと立ち止まって自分が手に入れたものに感謝することもなく、 となりの億万長者よりゼロを増やそうと躍起になっているのです。

これほどみじめなことがあるだろうか?と述べられています

著者が見てきたビジネス界の大物の姿

本書は実際に著者が見てきたビジネス界の大物について書かれていた内容がリアルで印象的でした。

特にシリコンバレーの大物たちを長年観察してきて気づいたことは、どの人物も三者三様に優秀なのは確かだが、すべてに対する答えを持っているかのようにふるまう人が多いということだったそうです。

イーロン・マスクは電気自動車とロケットに関しては天才だが、国際金融政策(明らかに詳しくない)からウイルスの疫学と陰謀論 (さらに知識が乏しい)まで、なんでもかんでも専門家としての意見を押し通そうとしてきました。

スティーブ・ジョブズは、著者自身も含め起業家の世代が崇拝してやまない存在であり、デジタル家電とマーケテイングというものを世界の誰よりも理解していましたが、自らの才能を確信するあまり、患っているがんについて腫瘍専門医のチームよりも自分のほうがよくわかっていると思い込み、果実食を続けることですい臓がんを治療しようとしていました。

当然、うまくいきませんでした。

こういった人たちは、カリスマ性があり、発信力もあります。

彼らを崇拝し、SNSを見て情報収集している私達一般人は、インフルエンサーが言っているからということで盲信すると時に不幸な結果を招くのではないかと感じました。

著者が見てきたチャーリー・マンガーの姿

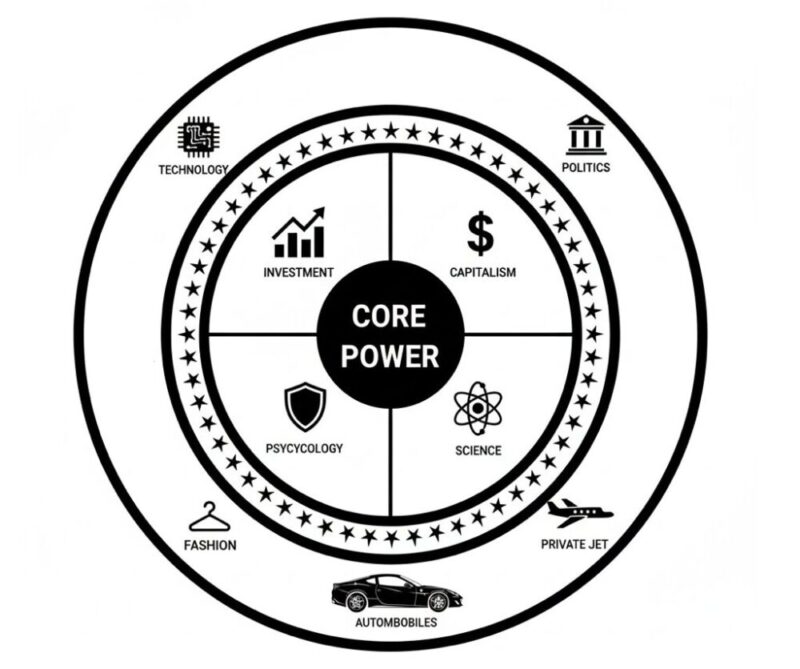

一方でチャーリー・マンガーは、自分の「能力の輪」というものを認識しており、違っていたといいます。

投資や資本主義、科学や心理学も含めて興味ある分野にかけては明らかに賢人でありながら、ほかの話題については独断的になることも自説に固執することもなく、その点がまったく違っていたといいます。

予想に自信がないビジネス分野があることに留意していて、投資に関してさえも知ったかぶりをすることなく謙虚でした。

複雑な話題について話し合っているとき、彼がよく使う言いまわしはシンプルなものでした。

肩をすくめて「難しいな」とだけ言って、議論をしないのも同然で、つぎの話題に移るのだそうです。

能力の輪

マンガーはすべてのことに答えを求めようとはしませんでした。

彼は「能力の輪」と呼ぶ、自分の専門分野にとどまっていました。

利口なふりをするよりも愚行を避けるほうがいい、と著者たちに話したほどです。

このソーシャルメディアとウィキペディアの時代、多くの人々がどんなことについても答えを知っているようにふるまっています。

けれど、政治の話を持ちかけられると、マンガーは断固とした見解を示そうとはせず、拡大された政治というものは人生を捧げずにして理解するのは難しい、と断定するのみでした。

「ほとんどすべてに言えることだが、思想にどっぷり漬かるのは間違っている。疑ってみたほうがいい」とマンガーは言っていたそうです。

著者は何年にもわたって、自分がどれだけ裕福か気にしないふりをしている人たちと出会ってきました。

ごくシンプルながらじつは1000ドルもする白いTシャツを着ていたり、20年落ちのホンダのフィットを運転して、ひそかに所有しているプライベートジェットに乗り込んでいったりする人たちです。

けれどマンガーの場合、贅沢をすることに心底興味がなさそうだったといいます。

ただただ学ぶのが好きで、その知識を利用して、見込みがあると思ったときには大きく賭けていました。

彼にとっては、プライベートジェットよりも知的な探求のほうが大切なのです。

ゴールに向かう旅の過程こそが報酬

私は経験がありませんが、ゴールを夢見て、一〇億ドルの巨大企業をつくり上げたところにひとたびたどり着くと、創業者の多くが次のように感じるそうです。

結局、最初がいちばん楽しかった。

そこにたどり着くまでの障害の存在を知っていたら、進みつづけようとはしなかっただろう。

ゴールに向かう旅の過程こそが報酬なのです。という内容が最後に印象的でした。

バイプロLOG

バイプロLOG